大别山上

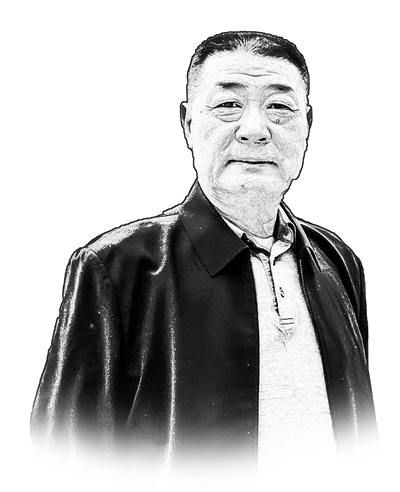

■徐贵祥

走进大别山 感悟大别山精神 视频制作:王 江

大别山,南接长江,北抵淮河,横亘鄂豫皖三省交界。

这是一座革命的山,一座英雄的山,一座精神的山,一座烈士鲜血染红的山。

大别山上红旗飘。党领导人民军队和大别山人民,在血与火的抗争中,创造了28年红旗不倒的传奇,实现了千里跃进大别山的壮举,并凝结出宝贵的大别山精神,成为我党的重要精神财富。

青山巍峨映忠魂,壮歌依旧照人还。在河南新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园对面的英雄山上,“红旗飘飘”主题雕塑巍然矗立,向人们传递着这样的信念:革命红旗永不倒,革命薪火永相传!

——编 者

刘邓大军千里跃进大别山(中国画,中国共产党历史展览馆藏) 马国强 房 巍 乔 云作

鄂豫皖边地区成为革命根据地,首先是因为一座山。

大别山山脊横跨湖北、河南和安徽三省,余脉涵盖约3000平方公里土地,冈峦起伏,河流纵横,森林密布。大自然赋予这方土地锦绣盛装,历史在这里上演了连绵不绝的战争大戏。终于,在20世纪上半叶,山河之间掀起红色风暴,改写了这一方水土的历史和未来。

一

站在大别山主峰,向北偏东方向眺望,约200公里之外,有一条河,名曰淝河;河岸有一座山,名曰八公山。

同它的母亲山——大别山相比,八公山简直不能称作“山”,海拔只有240多米;那条又被人们称为淝水的河流似乎也并不宽广。

公元383年,前秦选择在这里进攻东晋。前秦王苻坚轻蔑地说,我的士兵把马鞭投到江里,足以截断水流。

显然,这不是一个开展防御战斗的理想之地。

当时,前秦军队号称百万之众,而东晋军队只有8万。双方对峙于淝河两岸,东晋胜算的概率基本上没有。

但是,这场战役最终以东晋胜利而告结束。其中原因是多方面的,而指挥艺术和战斗精神是至关重要的。

东晋任用的主帅是谢安。此人少年时期即显露才华,却淡泊名利,内心强大。较之谢安,率军来攻的前秦王苻坚则骄横跋扈,从一句“投鞭断流”的狂言即可见一斑。东晋备战,广选良将,练兵数年,面对强敌,沉着应战;而前秦穷兵黩武,内部纷争,刚刚被征服的北方少数民族并不太买苻坚的账,很难统一意志。从战略上看,前秦远道征战,师老兵疲,急于速战速决;东晋则从容守土,以逸待劳,做好了打持久战的准备。从战术上讲,前秦倚仗人多势众,打的是人海战术,强行推进;东晋虽然弱小,但绝不坐以待毙,而是主动出击,转守为攻,还利用敌人机动的机会,击其半渡,使其首尾不能相顾。

洛涧一战,东晋将领刘牢之以灵活机动的战术,大败秦军,拉开了淝水之战胜利的序幕。此后,东晋更是发动了心理攻势,使苻坚看到八公山草木皆疑为兵;战斗中,东晋将领朱序等人在秦军阵后制造混乱,大喊“秦军败了,秦军败了”,导致秦军阵脚大乱,争相逃离战场,就连远处的风声、鹤鸣都被他们怀疑是东晋军队追击的声音,心理防线彻底崩溃。这便是“草木皆兵”“风声鹤唳”典故的来历。

淝水之战是一场双方实力悬殊的战役,成为以少胜多的经典战例。说到底,战争既是金戈铁马的碰撞,也是血肉之躯的对决,既有谋略和胆识的比拼,也有人格和精神的较量。在战争中,奇迹通常是由弱势的一方创造的。背水一战、破釜沉舟、哀兵必胜、绝处逢生……讲的都是这个道理。

我在八公山附近找了几圈,旧战场遗迹已经荡然无存,只能凭借文友的介绍进行想象了。不过,在山腰树丛里,我看见了一块黑色石碑,似乎还在无言讲述着沧桑的历史。

二

同样在这片土地上,又一个以少胜多的经典战例,发生在1500多年以后。

上个世纪二三十年代,大别山红色革命风起云涌。新成立的红四方面军先后发起黄安战役、商潢战役,予国民党军以重创。

1932年春,蒋介石调动大军进占大别山北麓,对鄂豫皖根据地进行大规模“围剿”。红四方面军审时度势,认为:敌人的优势在于人多势众,装备精良,补给充分,但这只是外在条件;正是因为他们人多势众、装备精良,反而忽略战术。而且,国民党军派系林立,矛盾重重。加之国民党军上层官僚腐败,下层兵无斗志,这就决定了胜败的基础。

战役前期,红军主动出击,反守为攻,采取“围点打援”战术,各个击破。具体来说,红军首先围攻青山店,吸引韩摆渡、苏家埠之敌增援,并在歼敌援兵的过程中趁势包围苏家埠,继而围困韩摆渡,并趁机占领了青山店。

到4月中旬,苏家埠和韩摆渡守敌已被围月余,粮草极缺,虽有空投,但多数落在红军阵地。红军不仅有了主动权,还补充了给养,在阵地上支起大锅,炖肉熬粥。被围困的国民党军士兵在浓郁的肉香和“老乡老乡,快快缴枪”的歌声里,哪里还有心思战斗,“携枪投诚者众”。

面对残局,蒋介石下了本钱,任命嫡系第7师代师长厉式鼎为皖西“剿共”总指挥,指挥15个团、约2万兵力,由合肥出发,增援苏家埠。两军在瓢泼大雨中交战。敌军强渡陡拔河,先头部队和后续部队于大雨中遭遇。结果,双方不明就里,一场混战。红军乘势而上,将敌人包抄分割;红军一部还摧毁了设在小华山的敌军指挥部,活捉了厉式鼎。苏家埠、韩摆渡守敌很快土崩瓦解,于5月8日全部缴械投降。

苏家埠战役历时48天,红军歼敌3万余人,击落敌飞机1架。此役,是鄂豫皖苏区红军的空前大捷,也是中国工农红军战争史上成功的战例之一。

笔者曾经奉命为秦基伟将军整理回忆录。这位参加过苏家埠战役的老红军谈笑风生,“说起来,国民党军队的历史毕竟要长些,投降也讲究个礼节,向红军缴枪时,还举行个仪式,在大广场上把枪炮摆得整整齐齐,列队迎接红军……”

今年4月下旬,在位于六安市横排头村的“苏家埠战役纪念园”,我向工作人员一遍一遍询问战役经过和有关数据。我突然想到一个问题:苏家埠战役中,红军全部不过1万5千人,这么点兵力,要围点,要打援,要强攻,要佯攻,难道国民党军就没有发现可乘之机,为什么不能趁虚而入?

仔细研究苏家埠战役示意图和一些老照片,我好像找到了答案——红军的胜利,除了“围点打援”战术,还得益于红军官兵的战斗意志。

具体地说,就是红军的双脚。

俄国军事家苏沃洛夫有句名言:在战争中,脚才是取得胜利的基本条件,手是辅助的。中国工农红军也有一句名言:再长的路,长不过红军的双腿;再高的山,高不过红军的脚底板。

这些,是国民党军想不到、也做不到的。

走出纪念园,放眼望去,新中国成立后大别山人民建设的淠史杭灌区工程,尽收眼底;大山腹地,群峰之间,碧波荡漾,白鹭翱翔。好一个人间仙境,以此陪伴牺牲在苏家埠战役的英烈,也是一种告慰吧。

三

从安徽省霍山县的磨子潭镇出发,进入湖北省英山县境内,我来到陶家河镇。

陶家河是红军早期建立的根据地之一,也是早期同时拥有区、乡、村三级苏维埃政权的地区之一。在这里,共产党领导人民打土豪、分田地,红军医院给苏区群众治病,红军宣传队还开办夜校、教唱革命歌曲……当地群众对红军和苏维埃政权有充分认识和高度信任。

车子驶进陶家河镇,一座纪念碑高耸入云,一纵金黄草书赫然入目:牛背脊战斗纪念碑。

在没有路的路上蜿蜒攀登500多米,我登上了海拔约997米高的牛背脊骨山。这座山位于陶家河街区西北,尾南首北,山形如牛的背脊,脊顶平均宽度20米,是卡在陶家河与西面土门河之间的一堵屏障。

1934年10月,蒋介石加强了“追剿”部队力量,将兵力由11个团增至16个团,编成“鄂豫皖三省追剿纵队”,“进剿”陶家河和红25军。

一场攻防战斗,在牛背脊骨山展开。敌人用飞机大炮对红军阵地狂轰滥炸,数次展开集团冲锋。然而,神奇的是,兵少枪破的红军阵地却岿然不动。战斗持续了两天两夜,红军才跳出包围圈,离开陶家河地区,北上南溪、葛藤山一带活动。

仔细观察牛背脊骨山的地形,主峰仍有几段残存的战壕,蚯蚓一般爬行在草木之中。据说,当年牛背脊骨山和附近的山上,这样的战壕有几公里长,连通各个支撑点,红军因而在战斗中能够快速、隐蔽地机动。

走在牛背脊骨山的战壕边上,我仿佛又看见穿梭其间的红军的脚,有的是赤脚,有的穿着破烂的草鞋,在战壕里奔跑。就在这奔跑中,一个人变成了两个人、三个人,一支部队变成两支、三支部队,一个战场变成了两个、三个战场……

转过身去观察牛背脊骨山的反斜面,几乎没有斜坡,往下就是深渊。也就是说,在部署牛背脊战斗兵力的时候,红军指挥员就做了背水一战的准备——除了在战壕里运动作战,没有别的路可走。果真是置之死地而后生!

四

1947年7月23日,一封电令拉开了刘邓大军挺进大别山壮举的序幕。

电令中,中央军委指示正在鲁西南作战的刘伯承、邓小平:对羊山集、济宁两点之敌,判断确有迅速攻歼把握则攻歼之,否则,立即集中全军休整十天左右,除扫清过路小敌及民团外……下决心不要后方,以半个月行程,直出大别山,占领大别山为中心的数十县,肃清民团,发动群众,建立根据地,吸引敌人向我进攻打运动战。

直出大别山,这是把战争引向国民党统治区、彻底粉碎国民党重点进攻的战略方针,事关解放战争的全国局势。

在全歼羊山守敌、短暂休整后,8月7日黄昏,刘邓大军经巨野、定陶之间,跳出敌人的合围圈南进,以破釜沉舟的决心,开始了千里跃进大别山的战略性行动。

这是一次没有后方、没有根据地的远征,还有敌人重兵在前堵后追,其艰难程度在整个解放战争中都是罕见的。

什么叫千里跃进?首先是路途遥远,跋山涉水,何止千里。其次是要连续作战,一路攻关夺隘。然后是速度,快速集结,快速机动,快速歼灭。

部队一边跃进,一边突击,以“狭路相逢勇者胜”的精神,在短短20天的时间里,即全部渡过淮河,胜利地进入大别山北麓的潢川、固始等地,令敌人的围追堵截计划全部破产。

但是,到达大别山,仅仅是个开始。

毛泽东同志当时对我军进入大别山,估计了三个前途:一是付出了代价,站不住脚,准备回来;二是付出了代价,站不稳脚,在周围坚持打游击;三是付出了代价,站稳了脚。

刘邓大军的选择是,从最困难方面着想,坚决勇敢地战胜一切困难,争取最好的前途。

8月30日,刘、邓向部队发出指示,号召全体指战员“全心全意、义无反顾地创建巩固的大别山根据地”。第二天,邓小平向直属队干部作报告强调:我们的决心是十分坚定的,解放区一定要建立起来,困难一定要克服。共产党的特点是越困难越有劲、越团结。我们要有信心克服困难,我们一定要站住脚、生下根。

进入大别山的刘邓大军,面临重重困难。部队连续行军作战而极度疲劳,绝大部分同志不习惯南方气候、水土和生活,非战斗减员严重。而且,当地人民深受反动派长期的摧残和压榨,生活极度贫困。当地的反动组织还经常进行破坏骚扰,威胁控制群众、暗杀积极分子,导致部队给养难筹、休整无安全之地、伤员无处安置……在此情况下,部分指战员较多地看到局部的暂时困难,部队中甚至出现一些消极避战情绪和纪律松弛的现象。

纪律整顿,迫在眉睫。

9月27日,刘伯承、邓小平在河南光山县王大湾召开旅以上高级干部会议。

那一天,刘伯承、邓小平在会议上作了非常严肃的发言,强调“越是在困难的时候,高级干部越要以身作则,鼓励部队勇敢地歼灭敌人”“能否坚决执行三大纪律八项注意,关系到我们在大别山能否站得住脚”……

王大湾会议,对刘邓大军坚持大别山的斗争,进一步实施战略展开,起到重大作用。

“军纪者,军队之命脉也。”挺进大别山,一路征战,刘、邓都对部队纪律强调得极细、抓得极严,尤其是群众纪律。

《星火燎原》书中有这么一则故事:1947年冬,邓小平专程到大别山金寨县,了解部队在当地发动群众、建立农会、清匪反霸、改造政权的情况。途中,他住在一位老乡家。得知此前有解放军剿匪,捡走了土匪扔下的牛,邓小平马上安排人调查,很快为老乡找到牛。

当时正在金寨县开辟地方工作的干部杜炳如,几十年后以《除夕一课》为题回忆——除夕之夜,身着薄薄粗布棉衣的邓政委语重心长地说起这件事:“不要认为这是件小事情。严守纪律、关心群众,这是关系到我们能否在大别山立足生根的大事。破坏纪律、脱离群众,是自掘坟墓。记住,这是个教训。”

五

王大湾会议就像一把火,将几万官兵燃烧得热血沸腾,就像脚底板安上了弹簧,随时准备一跃而起。

时任第3纵队司令员陈锡联,后来在回忆录中说:我听了第2纵队司令员陈再道同志传达的刘邓首长在王大湾会议上的讲话。刘邓首长的意图非常明确,就是要我们抓住机会,打大仗、打胜仗,以胜利鼓舞士气,增强对敌斗争信心。

刘、邓曾多次跟部队强调:“大别山能不能站住脚,一方面靠多打胜仗,另一方面靠团结人民,两者缺一不可。”陈锡联的判断非常准确。

1947年9月,刘、邓命令陈锡联率3纵“全部在皖西作战”“放开手脚,一切从实际出发,临机处置”“放手歼敌”。这同国民党军经常越级指挥、坐在指挥部里闭门造车形成了鲜明的对比。

陈锡联乃大别山之子,红四方面军老战士,是一员响当当的猛将。抗日战争期间,他曾率部夜袭阳明堡日军机场,毁伤日军战机24架。此次战斗是第129师出兵第一仗,一战成名。

进入皖西后,经过将近1个月的战斗,陈锡联率3纵相继解放了皖西9座县城,继而又在张家店与敌人展开激战。最后,解放军全歼敌第62旅,歼敌4000多人,缴获各类枪炮数千件。

当年设在张家店涂氏祠堂的3纵指挥部,如今已经成为“张家店战役纪念馆”。徜徉在馆内,我一遍一遍地回味战役过程。较之十几年前两军对决,张家店战役中的作战双方,在实力上已是差距不大;在战斗精神层面,我军已经是居高临下了。国民党军已是强弩之末,我军士气正旺,形成摧枯拉朽之势应在意料之中。这场战役之所以重要,主要原因在于,它是刘邓大军进入大别山以来,在无后方依托条件下,首次取得消灭敌人一个正规旅以上兵力的重大胜利,也是刘邓大军在大别山站住了、站稳了的“扎根之战”。

仔细算来,从8月27日到达大别山,到10月9日张家店战役打响,中间相距不过40多天的时间,解放军便在大别山打开了局面,站住了脚,不得不令人感慨万千。

浏览张家店战役中3纵指挥员的照片和简介,我渐渐地有一个发现:指挥张家店战役的纵队和旅一级指挥员,没有一个是“科班”出身,几乎全是从大别山走出来的“泥腿子”。他们率领的部队,也是草根起家,从赤卫队、游击队升级为地方部队、主力部队;到了张家店战役时期,3纵已被誉为“老虎纵队”,同国民党军对决,犹如猛虎扑羊。

不知道张家店战役中的国民党败军有没有想过,对面的军队是怎么强大起来的?

一支军队由弱到强、由小到大,固然有很多因素,比如信仰、原则、纪律等,但是就提高作战能力而言,我军还有一个“秘诀”——在战争中学习战争。

学习战争,最好的学校是战场,最好的老师是对手,最好的作业是战斗准备。我军在战争年代有一个非常重要的传统——开“诸葛亮会”,实行军事民主;战斗之前要开,集思广益;战后还要开,总结经验。那些身经百战的老战士,那些在一线指挥作战的基层指挥员,知己知彼,知远知近,鲜活的思想、确凿的情报、精准的评估、巧妙的战法,汇在一起,就成为指挥员的决心和指挥艺术。那些农民出身的指挥员就是这样成熟的,那些游击队出身的部队就是这样成长的。

战争是一门科学,也是一门艺术。回望大别山,很多关于战争与胜利的话题,都会让人产生更多感悟。

作者小记 徐贵祥,中国作家协会副主席,中国作家协会军事文学委员会主任。著有小说《历史的天空》《琴声飞过旷野》《老街书楼》等。曾获第六届茅盾文学奖。