一份红土地上的忠诚答卷

——走近武警海南总队儋州支队执勤六中队

■中国军网记者 武炎洲 毕笑天通讯员 甘剑 毛文秀

五指山,海南岛最高峰。

古人曾赋诗“五峰如指翠相连,撑起炎荒半壁天”来称赞它的雄伟壮丽。

五指山全貌

但在上世纪80年代驻守此处的一群官兵眼中,这里却是另一番场景:“幽幽山谷茅屋房,悬崖绝壁鸟飞难。”

几番寒暑,几度春秋,旧貌换新颜。如今,驻守在这里的武警海南总队儋州支队执勤六中队已连续27年被表彰为先进单位,10次被总队评为标兵中队,30多名官兵立功受奖。

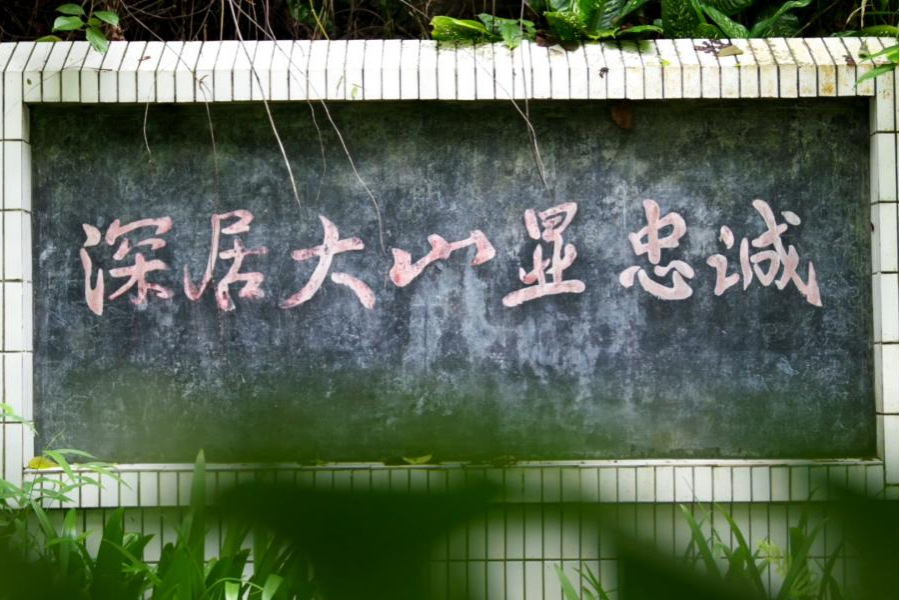

深居大山显忠诚,这个中队交出了属于他们自己的优异答卷。

一面“红旗”——飘扬二十三年不倒

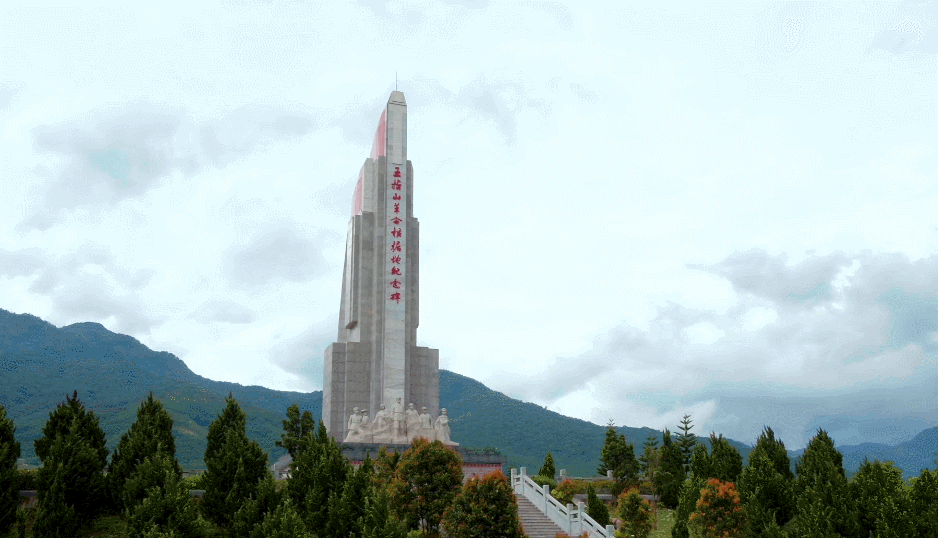

在五指山革命根据地纪念园,群山环抱之中,高高耸立着一座雄伟的纪念碑。纪念碑高达23米,从侧面看,它犹如一面迎风飘扬的旗帜,寓意着70多年前在此地冉冉升起的海南岛上第一面五星红旗。

五指山革命根据地纪念碑

“从1927年四二二反革命事变后,琼崖的共产党发动全琼武装总暴动,到1950年5月1日接应野战军渡海作战解放海南岛,琼崖纵队在强敌环伺、孤岛作战、四面环海、远离中央、外援困难、武器落后的极端恶劣条件下,整整坚持了23年!”纪念馆内,中队红色讲解员李嘉伟动情地讲述着琼崖革命的历史。

红色讲解员讲述琼崖革命历史。(历史资料)

“五指山是一方红色热土,在解放海南的革命进程中,留下了弥足珍贵的红色印记。”虽然中队番号几经调整,但他们始终用琼崖革命精神建队育人。指导员金生清楚地记得2023年3月刚到中队任职时首次召开党支部会议的场景,支部成员没进会议室,而是来到五指山革命根据地纪念园。

“任职干部只有领会了艰苦奋斗、自立自强、不屈不挠的琼崖革命精神内涵,才能在工作中理清思路,抓准重点,站稳脚跟……”交接工作时,前任指导员的一席话让刚接任的金生隐隐明白在此召开党支部会议的意义。

近年来,在参加上级组织的各类比武竞赛中,中队官兵摘金夺银,指导员金生荣获总队优秀政治教员,战士张彬被评为总队优秀教练员,战士郭钟亮在支队群众性练兵比武中取得个人全能第一,30多名官兵立功受奖。中队先后被表彰为武警部队基层建设标兵中队、武警部队“先进基层党组织”。

74年前,先辈们用二十三年艰苦卓绝的斗争,迎来了海南全岛解放。

如今,中队一块块荣誉奖牌的背后,是又一段艰苦奋斗故事的续写。正如大山深处的那面红旗,永远迎风飘扬,屹立不倒!

执勤“三件宝”——见证深山里的坚守

“抬头山,低头山,大山望小山,山山相连;出门沟,进门沟,大沟通小沟,沟沟相汇。”这是毛阳中队官兵生活环境的真实写照。

“1988年中队重新组建以来,始终高擎琼崖纵队先辈‘二十三年红旗不倒’这面旗,一茬茬官兵在这样艰苦的条件下,依旧出色地完成了执勤任务。”指导员金生介绍道:“在日常执勤中木棍、挎包水壶、胶鞋是我们的执勤‘三件宝’,挎包里有雨衣、蛇药用来紧急处置突发情况,水壶中的清水方便清洗伤口和冲制解毒剂,木棍则专为驱赶眼镜王蛇、金环蛇、银环蛇等时常出没的蛇虫所量身定制的。”

执勤“三件宝”

说起这里的蛇虫,战士张彬记忆犹新。一天晚上,他和班长冯云亮在上勤路上,军犬突然跑到前面狂吠。他慢慢走近,才看清是一条数米长的大蛇盘卧在路中央昂着头,吐着长长的信子静静地与自己对视,从小就怕蛇的张彬顿时心里发毛。幸好有班长冯云亮在,他用手里的棍子将蛇挑开,再加上军犬没有后退,蛇这才缓缓钻进草丛里。

再往上走,他有意识地走在路的中间,眼睛不时地瞥向两旁的草丛,手电朝天上一斜,越来越多的蝙蝠在身边环绕。往地面一照,又有蜥蜴和成群的蚂蚁不时地从脚下穿过……

到达哨位后,哨位上的蚊虫又像发疯似地叮咬他,手臂上很快被挠出了血痕。空气中浓重的湿气更是让他喘不过气,身上也起了疹子。

官兵勘探周边地形(历史资料)

“班长,山里条件这么艰苦,你为什么能在这里待这么久?”张彬忍不住问道,冯云亮没有正面回答而是给张彬讲起了故事:“当年琼崖纵队就在我们身后的大山里打游击,他们坚持了23年,终于升起了海南岛的第一面五星红旗。我们中队的前身就是琼崖地方武装,一茬茬官兵始终传承着琼崖纵队的基因血脉。我们每次上下哨要走20里山路,两月就要走坏一双解放鞋。一开始感觉苦,但时间久了就扎下了根。”

那天以后,张彬逐渐明白了“深居大山显忠诚”的含义。两年服役期满,他坚定地选择留队。接下来的日子里,他军事训练成绩突飞猛进,保持着五项中队军事训练纪录,身兼多个训练课目教员,所带应急班更是叫得响、拉得出,多次在上级组织的比武中取得好成绩,成为中队反恐制胜的一把“尖刀”。

如今,13年过去了,张彬也从一名新兵成长为一级上士,曾经坑坑洼洼的山路变成了平整的水泥路,设备简陋的哨位也完成了工程建设,但中队官兵深居大山、忠诚使命的传统像山间的泉水连绵不断。

官兵在新修建的道路上巡逻。

一棵“连心榕”——守护军民鱼水情

“万泉河水清又清,我编斗笠送红军,军爱民来民拥军,军民团结一家亲……”“八一”前夕,驻地群众自发来到中队营区,与官兵共度八一建军节,百岁高龄的琼崖纵队老战士王示足为大家讲述了那段烽火硝烟的故事:海南山不高、林不密,革命战争时期,琼崖革命武装面对敌强我弱、强敌环伺的恶劣形势,正是靠着五指山黎族苗族百姓坚定的支持拥护,才躲过敌人一次次的围追堵截。这段经历被形象地总结为“山不藏人,人藏人”。

如今,跨越时空的精神力量总会在传承中不断丰富和升华。

在中队驻地毛兴村,一棵大榕树的侧枝和侧根牢牢挂在旁边一棵笔直挺拔的椰树上,像胡须一样向下垂落到地上,扎进土壤里。村里人说,这两棵树是在毛兴军民希望小学建校之初,中队官兵和学校师生共同栽种的,大家把这棵挨着椰树生长的榕树称为“连心榕”。

毛兴军民希望小学

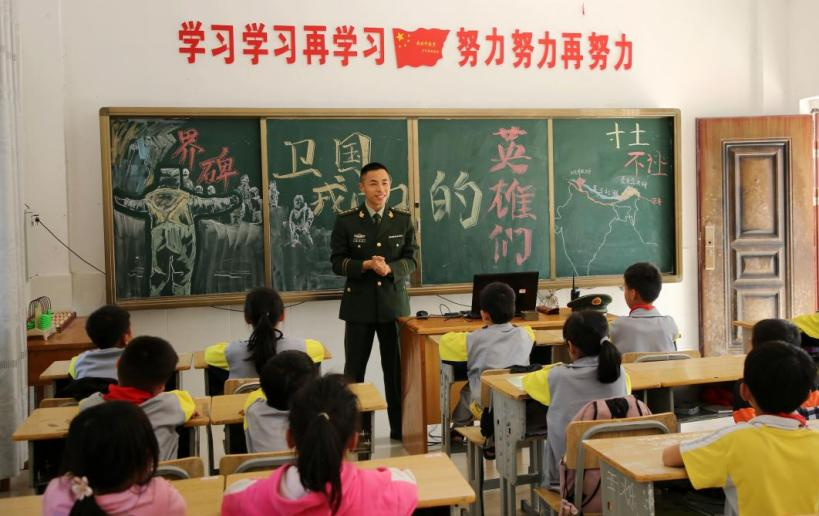

在这里,老师教孩子学的第一对生字,是“军民”二字。这里的孩子最盼望的就是看到武警官兵的到来,官兵们被师生亲切地称呼为“穿军装的老师”。每学期开学,学校都会请中队官兵来上第一课。有一次上完课,中队赵鸿杰问孩子们的理想是什么?第一个孩子说,想当解放军,第二个孩子也这样说,直到问到最后一个孩子,回答都是一样的……

“穿军装的老师”讲述英雄故事。

从毛阳镇出来,有一条长达8公里的蜿蜒山路直通中队营区,这条山路见证了一名普通群众与中队官兵深厚的情谊。

王福利,一名退伍老兵。从1991年到2021年,热心肠的利哥风雨无阻,坚持每天义务为中队送菜。

王福利在市场进行采购。(历史资料)

“那是个雨天,一个战士到我摊位上买肉,我见他身上都是泥,当时我就想着帮他把菜送回中队。”利哥回忆道,“没什么原因,就是觉得应该帮一把,战士不容易。”而这一帮就是整整30年。

王福利和官兵搬运蔬菜。(历史资料)

“他是个热心肠,总想着为官兵做些事。”指导员金生深有感触地说,“虽然现在利哥不再送菜过来了,但我们一直保持联系,还经常向他请教种菜、养殖方面的知识。”

今天,官兵们沿着十里山路,走上哨所;学生们的朗朗读书声从校园里传出;纪念碑前国旗手伴着雄伟国歌,升起国旗……时光流转,艰苦卓绝、孤岛奋战的红色记忆仿佛融入山山水水,一草一木。

深山幽谷,溪流潺潺,琼崖纵队传人正接力忠诚守望,在深山哨位书写一腔报国赤诚。

图片:王翔宇 雷辙