当然也会有一直躲在外国人机翼下的想法。美军装备了更先进发动机的飞机确实把一架架日军战机送入了太平洋,但未必会愿意护佑中国这片土地。二战后驻青岛的美军飞机常规训练项目就是在青岛某些农村进行扫射,以致“几千英亩平坦的土地因为农民无法躲避飞机而不能耕种”(安娜·路易斯·斯特朗,时任美国驻华记者)。

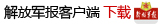

当这样一个大国失去护佑自己天空的能力后,她唯一的命运,只能是屈辱了。

为了不再有这种屈辱,几乎伴随着新中国的成立,用中国人自己的飞机护佑这片天空的决心就已经在整个民族心中深深扎根。

那些年,正是朝鲜战场上最艰苦卓绝的日子,志愿军以惊人的意志、付出了极大的牺牲对抗美海空军的狂轰滥炸。他们赢得了尊严,也深知了现代化空中力量至关重要的作用。风华正茂的中国学生们,在那时把目光转向了苏联,立志要学习世界一流的航空器技术。

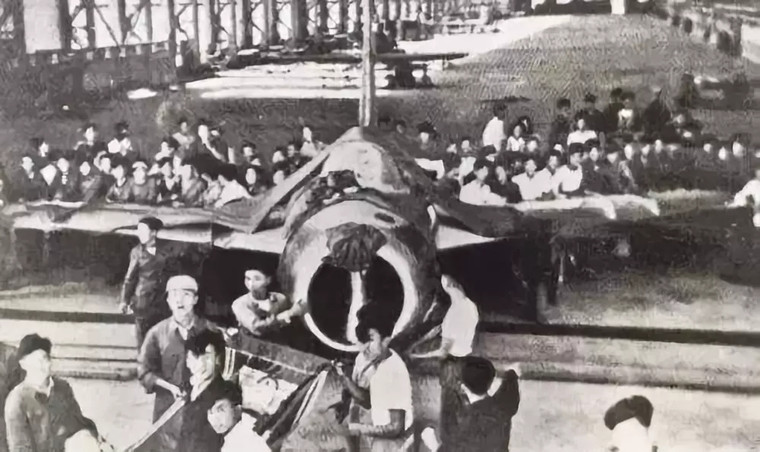

从1953年到1957年,在一场堪称人类历史上最大规模的技术转移中,航空工业被列为重中之重。从东到西从南到北,飞机制造厂、航空院校、航空院所……一批种子在这片土地上撒下,激情澎湃的年轻人们,在国家使命的感召下,披星戴月地仿制、学习、自研,他们想用最短的时间让国家从零开始赶上世界的步伐。

他们努力取得了很大的成就,歼5、歼6、轰5等国产战机开始出现在了蓝天之上……我们不用再担心有空无防的难堪了,但发动机之痛,却一直如同大山一般堵在了中国飞机自由翱翔的道路上。

当时的航空发动机已经开始享有“现代工业皇冠上的明珠”之称谓,涉及了从基础材料、工业设计到工艺方法,几乎都是工业中最高的要求。这对一个从零开始的国家而言,愿望再美好,心情再急迫,也是不可能一帆风顺的。