有“根”的诗

■陈惠方

徐明德是从军营队列的诗行里走出来的诗人,也被称为“战士诗人”。他的诸多诗作,根植于丰厚的现实生活土壤、民族文化和民族精神的深层结构,乃至艺术春天的气候环境。

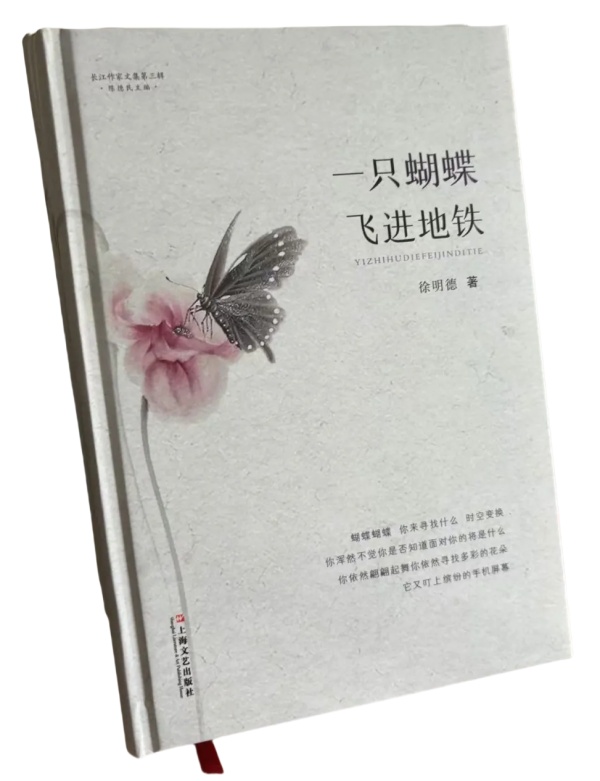

作为徐明德的战友和文友,我曾与他有过较多交集,也曾见证了徐明德诗歌创作的艰难、探索的困顿和收获的欢悦。他新近寄来的这部散发着油墨清香的诗集《一只蝴蝶飞进地铁》(上海文艺出版社),读后令人耳目一新。

“一根扁担上的午睡,多少年以后时常被,席梦思上漫长的失眠,深深怀念”。这是书中《一根扁担上的午睡》一诗的结尾。该诗引言中提到,1973年,部队在汾河东岸建农场,开荒种水稻。当时,官兵为多打“战备粮”,将稻田当战场,夜以继日、只争朝夕,不怕疲劳、连续作战。“午饭风暴般过去,午休极为短暂”。就在这特别的背景下,“扁担上的午睡”,赫然呈现。在“窄窄的田埂”的“窄窄的扁担”上,“十分钟的午睡仿佛睡了十年”。旋即,官兵又飞奔在汾河湾乍暖还寒的水田上。

作为诗人的徐明德本质是战士,惯于以战士的头脑思索,以战士的目光观察。诗的现实世界,是诗人性格与风采的直接映射,是他丰富想象的情感涌现与意境喷发。

徐明德无论是在部队任职期间,还是转业到地方文艺单位工作后,他的报国志、家国情,一如既往地充溢于一系列诗歌作品中。

理想的哲思犹如电光石火,把他的诗歌道路照亮。六朝古都的城墙遗址、秦淮河深夜幽怨的前朝曲,都令他发思古之幽情。于是,《李香君妆楼》《江南贡院》等,便笔底生花;当他沿着雨花台肃穆的台阶拾级而上时,那《不忍打开的惨痛》《蘑菇云》《英烈辞》等,便喟然而咏,给人启迪、警示与激励。而诗集中作为新时代“足音”的感悟,更令我心动神往。《柴米河》中“你流来烧灶的柴、下锅的米,你流来老百姓最平常的日子”“你虽然也流淌过贫穷和苦难,但你依然是那样的自足和执着”,读来让人怦然心动。《黄海前哨一枚钢钉》中,“崎岖的巡逻道上,你们用脚步丈量忠诚,漆黑的夜晚,你们用温暖锻造情感”“你是否理解守岛者的承诺,你是否懂得哨兵的责任”,笔下文字坚韧有力,给人鼓舞,催人奋进。

徐明德是幸运的。这种幸运,很大程度上在于他曾遇到将“抱朴守真,我写我心”奉为圭臬的诗人公刘。

他们的相遇虽然纯属偶然,但情义相投、志同道合却是必然。那是20世纪70年代初,我当师新闻干事的第4个年头,徐明德刚入伍两年多。他一入伍就因为爱写诗,成了连队俱乐部黑板报的“总编”。那些歌颂练兵的“枪杆诗”,一登就是一整版。可他投寄给各报刊的一大摞诗稿,都石沉大海,被战友们戏称为“统统进了保密箱”。

当时,全师像徐明德这样的“连队诗人”有七八个之多。遵照师领导意见,这一年初春,我们在师招待所举办了一期“诗歌创作短训班”。我那时虽然也爱好文学,但并不谙诗道,于是特意邀请当地文联的诗人来看稿点评。请来的老师一针见血地指出徐明德的诗作“激情有余而诗情不足”。

“短训班”结束后,徐明德被推荐到《山西群众文艺》杂志社学习进修。正是在这里,当年尚是无名小卒的徐明德,遇上了大名鼎鼎的公刘。

1984年1月27日,公刘写下《徐明德和他的诗》一文,讲述了这次邂逅。当时徐明德在太原的一家刊物学习。公刘在晋北某地刚重新分配工作,因公出差也到了太原,并且借住在那个编辑部简陋的客房里。期间,徐明德恰巧正在看公刘的诗集《在北方》,便请公刘对他的一叠诗稿提意见。

在他们以后的多次交往中,以及公刘多次给徐明德看稿改稿的过程中,公刘看到徐明德不仅在诗歌创作方面刻苦且颇有悟性,而且品行端正,不随波逐流,因而与徐明德建立了深厚的情谊。“我想,我大概也是从这时候起,把他看成是自己的忘年交的。”公刘如是说。

自从公刘与徐明德结为忘年交后,他们之间的交往与通信,就更为频繁。公刘对徐明德的指导、点拨,更为直接细致、鞭辟入里,徐明德的诗艺也愈发精进。

诚然,诗歌创作,不像相声、弹词等传统曲艺那样,讲究师徒传承,但由于徐明德得到公刘长期以来的教诲和言传,在他诗歌创作的诗品引导、诗风形成上,公刘成为起主导作用的恩师。细察徐明德的诗作,无论是在结构谋篇、语言运用,还是遣词造句的格式上,均具有明显的公刘韵味。

徐明德退休后,笔耕不辍。“老来知笔重”,他力求使自己的晚年诗歌创作进入一种无为、无求、无欲、无畏的境界与状态。在《一只蝴蝶飞进地铁》的第四辑“山居”中,他写道:“告别喧闹、放下笔墨,开荒种菜、以苦为乐,恰有长江流过身边,顺手赠我菜地半亩……”其心中淡然之意可见一斑。