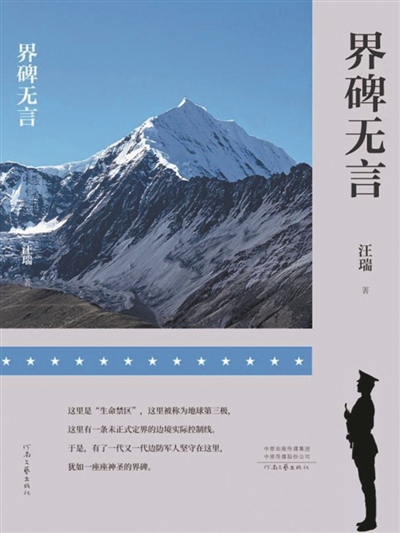

生命深处生长出来的文字

■王宗仁

汪瑞创作的反映西藏阿里边防的散文,是岁月留在她心灵中深刻的印迹。也许是因为我多次在拉萨向高耸入云的阿里高原遥望,我很乐意为她这本散文集写几句话。

此前,我读过她早些年出版的散文集《当兵走阿里》,爱得渗透心肺,难以放下。汪瑞笔下的阿里边防战士,和我熟知的青藏线官兵,这二者的形象,总是不由自主地在我脑海和眼前重叠。他们让我敬重,是我学习的榜样。

独特的土地造就独特的文化,也造就了真实而独特的作家。多年来,我将汪瑞视为我的作家朋友和榜样,尽管至今我和她无缘见面。这又何妨,我们的笔是相连的,挚爱西藏的心是相通的。

我长久地盯着书名上“界碑”二字,眼前反复呈现着汪瑞笔下描绘的那些拥高山入怀、挺胸收腹站立的西藏边防军人的形象。他们握枪的指缝间以及凝视远方的瞳仁里,都放射出锋芒毕露的美。可是,有多少人会知道他们是在怎样的环境里守卫国门?汪瑞写道:“这里孤寂而苍凉,这里低氧、低温、低气压,所以,它被称为地球的第三极。但这里的空气却并不因为诸多的低而轻飘,反而因此具有了沉甸甸的分量,仿佛一块无边无沿的巨大石板重重压下来,压得大地几乎窒息”“山腹中,层层叠叠的雪山像一片片巨大无比的肥硕花瓣,有力地簇拥着,紧紧抱成团……雪山中的哨卡常常被许多人称作‘雪域孤岛’。山脉边缘,花瓣渐渐变得松散,银白渐渐融淡,一点点显出山岩青黑的底色,直到渐变成沙漠的黄色。”

我之所以引用这段文字,只是想让未去过阿里边防,或还没有机会读汪瑞散文的人知道,我们可敬可爱的边防军人是在多少人意想不到的艰苦、荒凉的环境里,日夜守卫着祖国的神圣疆土。这里甚至终年连一棵草、一块鸟粪也见不到,却有他们站岗巡逻、执勤放哨的身影。

汪瑞的散文试图通过这种艰辛而漫长的历练,真实再现边防军人坚韧的生命力、温暖的人性光芒和他们执著于理想信念的人生经历。许多战士站在这样的哨位上时只有18岁,他们一站就是数年。对于他们而言,此处哨位让18岁成为他们一生中最值得骄傲的年龄,这段经历让他们体味到铭刻于生命中的尊严。高原上的生活也许有时并不完美,但生命却能拥有不可战胜的力量!

汪瑞的散文是从生命深处自然生长出来的文字。她的本职工作是阿里边防的一位医务人员,数十年军旅经历让她从普通护士成长为优秀的护士长和一位军旅作家。军人和作家的双重身份让她的许多散文具有强烈的现场感,让我们读起来如身临其境,荡气回肠。我想,只有把自己置身于边防一线,融入守卫界碑的边防官兵中,对他们的情怀感同身受,对他们的生活切身体会,才能写出这样的作品。

同苦同难才有同乐,而这其中的“难”,比苦更涩、更险,也更刻骨铭心。这让我想起了诗人公刘在给一位画家的信中提到,画家的心里要有“受苦人”。他的话道出了一个真理,文学艺术家若是在生活中不经历磨难,没有曲折、没有黯淡、没有饥饿、没有寂寞,也就不会有深刻的思想,不会有丰沛的理想。把个人经受的苦难,当成前行的动力,这既饱含着文艺创作者们对国家、对民族的深沉情感,也蕴含着他们对劳苦大众热忱的理解与挚爱。

文学艺术创作是一个充满艰辛又满含喜悦的历程。汪瑞经过长期痛苦而快乐的历练,已成为阿里这片皑皑冰雪高原上的一粒冰晶,折射出璀璨而温暖的光芒。她用文字展现灵魂深处的惊涛骇浪,以深入骨髓的热爱与阿里高原接轨。

汪瑞多年来在阿里的非凡经历,让这片异常艰苦的边疆热土变成她的第二故乡。从某种程度上说,或许将她的作品称为乡土文学也没有什么不妥。但是她的军旅情怀和在军营的历练,使她的作品在传统乡土文学基础上具有更为丰富的内涵和更深刻的情感表达。如果用一句话概括我读汪瑞散文后的印象,那便是:对“根”的留恋和对“家”的不舍。

我真诚期待,她在阿里好好地生活,畅快地写作!