战士之笔永不“退伍”

■王玮

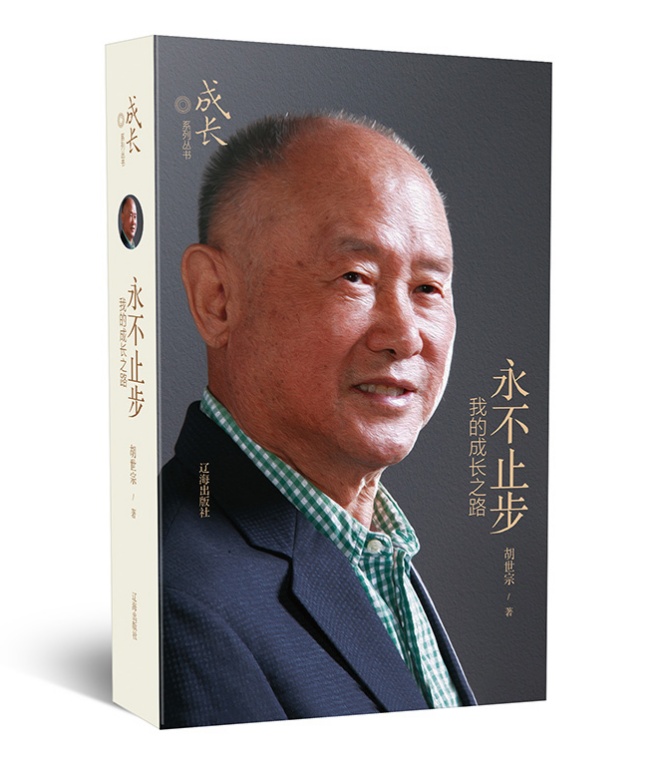

胡世宗先生的新作《永不止步:我的成长之路》宛如徐徐展开的岁月长卷,将其作为战士诗人的生命轨迹渐次呈现。书中既有白山黑水的凛冽风骨,又有辽河之畔的脉脉温情;既有金戈铁马的铿锵回响,又有诗文华章的磅礴气象。这部作品引领读者深入世宗先生的精神世界,既回望历史又同步在场,真切感受其生命历程中的沉淀与超越、耕耘与收获。

在此,读者可以看到作者的“多情”:亲情、爱情与友情——包括师生情、战友情、文友情,以及对广大读者投注的一腔热情。书中对母亲的刻画令人难忘:那瘦弱却坚韧的身影带领几个子女糊纸盒,用蜡笔将原木色铅笔涂抹得花花绿绿,用染料将白布染成“毛蓝裤子”的面料,把原本艰辛单调的生活装点得丰富斑斓。当儿子的第一部诗集《北国兵歌》出版后,她默默走进新华书店买了一本,每天翻看这本封面上印有儿子名字的书。日后,她曾含泪对儿子说:“到书店看柜台里面有我儿子的书,我可自豪啦。我买儿子的书,高兴!你是我身上掉下来的肉。这书,是你身上掉下来的‘肉’啊。”这含泪的言语同样令读者潸然。由此我们便不难理解,世宗先生笔下的母亲因何成为他家庭的精神图腾。亲情之外,书中更勾勒出一幅幅动人的友情图景。青年时代的胡世宗在沈阳市铁西区文化馆遇到恩师张忠和,这位“一辈子都在文化馆工作”的伯乐,将一名青涩新兵的诗作油印成册,组织研讨会,甚至把诗友们厚厚的一沓评语寄到远方的军营。诗人解明深夜披米黄风衣,在烛光摇曳的诗歌研讨会上讲述“站稳脚跟,热爱生活”的创作真谛;作家浩然在他遭遇溺水险情后,以“横事不能老降临到善良人头上”的豁达给他宽慰,并点拨他“让诗评成为史料”。这些师长与挚友,既是他文学人生的引路人,也让他将这份温暖传递给了更多后辈。

在此,读者可以看到作者的自律与刻苦、自强与勤奋。“当兵就要当个好兵,做个合格的战士”“做一个一手拿枪、一手拿笔的战士诗人”,正是世宗先生战士与诗人双重淬炼的执着追求与生动写照。他19岁入伍,同战友们一起雪原行军,用血肉之躯对抗暴雪。艰苦训练之余,他在连队给战友们宣讲毛泽东诗词,在训练场写“枪杆诗”。根据爷爷和父亲在旧社会的悲惨遭遇,以及一位战友的忆苦讲述,他创作了一首诗《一只破碗》(后改编成诗剧),让全团官兵泪洒工地的岩石舞台和露天剧场。军旅生涯赋予他钢铁般的意志,也让他悟出“坚持”二字的分量。世宗先生坚持写日记近70年,将生活的点滴锻造成“零散珍珠编织的彩链”。他的刻苦与勤奋更体现在对文学境界的攀登上。少年时,他背诵臧克家、艾青、贺敬之、郭小川的诗作;青年时,他“登高望远”,得到贺敬之、李瑛等名师的言传身教;中年时,他两度重走长征路,坚持每日记录见闻,在雪山草地间寻找历史的回声;晚年时,他依然选题不断,佳作频出。这种日拱一卒的坚持,正是他“战士之笔永不‘退伍’”的生动注解。

在此,读者可以真切感受到,世宗先生的创作生涯是一部与时代共振的壮歌。他的文学创作,在雷锋与长征两大主题中成就斐然,并持续拓展新的创作高度。1963年2月,他开始在报端发表《雷锋活着》《雷锋的方向盘》等多首诗歌,以“活着”意指雷锋精神之永恒,以“方向盘”隐喻信仰的指引。中英文双语版《信念之子:雷锋》,让雷锋精神跨越国界。《洪流放歌——我写雷锋60年》,既是一个意义非凡的阶段性“分号”,又为后续新篇拉开了值得期待的“序幕”。1975年与1986年两次重走长征路,在瑞金老区记录老红军杨荣连独有版本的《国际歌》,在吴起镇以《陵园》叩问历史的回响,他的作品不仅是对过往的追忆,更是对长征精神的当代诠释。他结集出版了《沉马》《雪葬》《延伸,我们的路》,如此壮怀激烈的“铁流放歌”构成了展现作家艺术个性和独特思考的“长征三部曲”。

在此,读者可以深刻体悟到世宗先生始终如一以谦逊之心面对成就的处世心态。他将诗集《为祖国而歌》献给神交的诗人陈辉烈士,称其为“永生的灯塔”;在臧克家病榻前聆听“生活越深,表现力越强”的教诲;与浩然探讨创作时铭记“做一条活鱼”的忠告。他本人亦成为文脉传承的桥梁。主编《新诗绝句》时,他给国内500余位诗人写了约稿信,得到300多位诗人的热情回应。最后,该书汇编臧克家、艾青、贺敬之等多位名家的新诗金句,成为时代的诗典。

在此,读者可以看到作者老当益壮永葆青春活力的“年轻态”、行成于思笔耕不辍的创作热情。“对生活的热爱永不衰减,创作的激情永不衰减,身上的肌肉永不衰减”——这是世宗先生晚年的人生信条。他早年即言:“人生之路有尽头,事业前程无尽休。”这部传记最动人之处,恰在宣示并践行了“永不止步”的精神。他将军旅生涯的急行军化作人生的隐喻:在队伍中,个人或许渺小如水珠,但集体的力量能让江河奔涌;在文学的长征中,唯有坚持才能让精神的火炬永不熄灭。

合上此书,耳畔似又响起世宗先生青年时代的诗句:“远近高低看人生,满天星斗一盏灯。灯光强弱凭心火,应将此光照苍穹!”这盏心火,已然照亮了他的文学征程,也定当照耀无数后来者的文学道路以及人生之路。