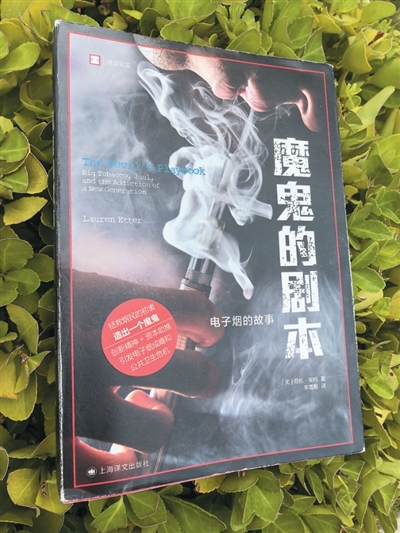

《魔鬼的剧本》——

屠龙少年为何成为新恶龙

■熊建

资本的巨轮碾过控烟的初衷,斯坦福的创业神话变成了青少年成瘾的噩梦。

翻开劳伦·埃特的《魔鬼的剧本》,一个极具反讽意味的科技寓言缓缓展开。

在美国,曾几何时,传统烟草巨头被视作荼毒公众健康的“恶龙”,在多年的法律诉讼与监管围剿中节节败退,付出了天价赔偿金后实现“总和解”,退到角度里。与此同时,青少年吸烟率逐渐下降。

当人们以为这场控烟的公共卫生战役取得胜利时,电子烟的烟雾悄然弥漫开来。而“点燃”这支烟的,竟是两位怀抱“救命”理想的斯坦福大学生。

有理由相信,在斯坦福大学一间杂乱的阁楼里,亚当·博文和詹姆斯·蒙西斯孕育朱尔(Juul)时,心中装着的是很纯粹的愿景:创造一种“技术含量更高、致癌性较低”的电子烟,帮助老烟民摆脱传统香烟,就像尼古丁贴片、尼古丁口香糖等戒烟产品那样,只不过更高效、更时髦。谁承想,这个始于斯坦福校园的创业项目,数年后会引爆一场席卷全球青少年的尼古丁危机。拯救烟民生命的初衷,最终造出了一个更狡黠的魔鬼。

硅谷的风投资本专业而敏锐,很快就嗅到了赚钱的气息。在一笔笔融资的助推下,朱尔迅速蜕变为一台精密运转的成瘾机器。

两位创始人请来顶级化学家调制出薄荷、芒果、奶油布丁等数十种诱人的口味,并将尼古丁含量提升至惊人水平——5%,每个烟弹包含的尼古丁,相当于一整包香烟的含量。再辅以“涡轮增压技术”,让使用者更大口地吸。这么一来,用户获得的尼古丁“冲击力”也更大,成瘾也更快。

营销策略更是“添砖加瓦”,在一流营销公司的加持下,朱尔雇佣网红艺人代言,在高端精品店举办时尚派对,通过社交媒体制造话题性传播,把电子烟包装成与“苹果手机和古驰手包并列的潮流符号”。

效果立竿见影。朱尔风靡全美校园,公司成为硅谷增长最快的“独角兽”,员工年终奖平均高达130万美元。而在后台,订单如雪片般飞来。收件人署名“帕特里西娅·朱尔”“啤酒罐先生”,甚至“约翰·朱尔·阔达尔”——全是青少年用假名躲避监管的把戏。一位前员工回忆:“孩子们偷用父母信用卡,个个注册成老奶奶账号,这事已经失控了。”

真正的转折发生在烟草巨头的入场。当万宝路制造商奥驰亚集团斥巨资128亿美元,收购了朱尔35%的所有权,昔日的“屠龙少年”完成了向恶龙的蜕变。这家传统烟草企业之前深陷反吸烟诉讼,急需电子烟充当救命稻草。资本的狂欢至此达到顶峰,而公共卫生的警钟同时敲响:2019年起,全美爆发电子烟相关肺病,青少年的死亡病例与永久性肺部损伤患者不断出现,舆论哗然。电子烟的好日子到头了。

埃特用调查记者的锐利笔触揭示:当斯坦福天才遇上硅谷资本,再叠加烟草巨头的求生本能,便构成了一部完美的“魔鬼剧本”。朱尔创始人早早套现离场,实现财务自由,留下满地狼藉以及一个个肺部受损的青少年,最轻微的体能活动也会让他们喘不过气来。

“屠龙少年为何终成恶龙?”书中暗藏答案。当风险投资注入时,朱尔就从公益项目变成了资本的人质。投资回报率取代了烟草减害理想,市场占有率淹没了伦理底线。朱尔的投资者要求回报——于是烟弹里的尼古丁越来越浓,广告牌在时报广场铺天盖地。

道高一尺魔高一丈。当传统烟草被关进监管笼子,电子烟却以“创新”之名挣脱枷锁。监管的滞后性被资本精准拿捏:朱尔趁着政策空白期疯狂扩张,等美国食品药品监督管理局(FDA)开始调查时,已有500多万名中学生成为电子烟的用户。那些曾揭露烟草危害的研究机构,开始手忙脚乱地研究电子烟对发育中大脑的损伤时,资本已完成收割离场。

《魔鬼的剧本》的价值正在于解剖并呈现了这场与控烟有关的博弈故事。埃特没有止步于道德批判,而是冷静展示系统性失灵:当科技创新被资本挟持,当监管跟不上欲望的速度,再美好的初心也会沦为恶龙的养料。朱尔的故事,揭示了这场美国式创新的本质——用自由换取效率,用健康置换财富。

控烟永不止,资本永不眠。下一批屠龙少年已踏上征途。这一次,但愿他们能读懂朱尔用飞升与坠落写成的警示录。