《小英雄雨来》:跃入还乡河的永恒少年

■姚明

在中华民族抵御外侮的壮阔史诗中,管桦创作的中篇小说《小英雄雨来》以芦花村少年雨来的成长轨迹,镌刻下一个跨越时代的精神坐标。这部诞生于1948年的红色经典,依托冀东抗日根据地的烽火硝烟,将儿童视角与家国情怀熔铸为不朽的文学丰碑。2023年12月,中国现代文学馆藏管桦《小英雄雨来》手稿被认定为国家一级文物。

手稿与冀东抗战血脉相连

管桦的文学根系深植冀东大地。1938年7月,冀东20万工农抗日大暴动席卷燕赵大地,其父鲍子菁率部收复玉田(今河北省唐山市玉田县——编者注)等九县,切断日军命脉北宁铁路。少年管桦避居天津时,通过鲁迅《呐喊》与茅盾《子夜》,埋下了文学火种。1940年,他返冀参加八路军,任《救国报》随军记者,亲历30余次战役。战地笔记中记载的儿童团员事迹,成为“雨来”的母本。他们以单薄肩膀扛起红缨枪,传递鸡毛信,用生命守护交通线。

两个刻骨铭心的场景点燃创作火花。1945年玉田战役中,一名十三四岁的带路少年被日军子弹贯穿太阳穴,倒在管桦臂弯,怀中识字课本浸透鲜血。同年冬日,一名孩子将日军引入地雷阵,与敌同归于尽。这些悲壮画面与管桦在还乡河畔的童年记忆交融,夏日摸鱼、渡口传信、夜校识字……这种个体经验与集体记忆的叠合,使小说兼具历史真实与艺术感染力。

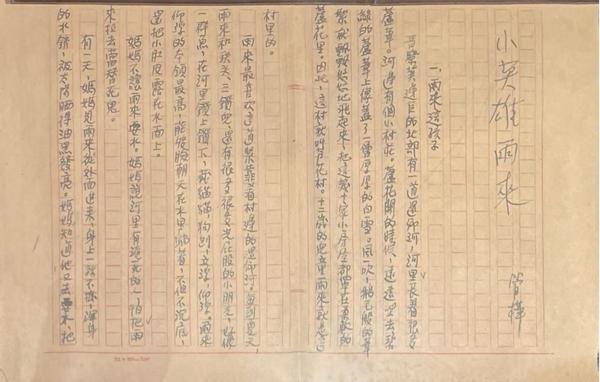

1948年,管桦因战伤转业至东北文职单位。在沈阳煤油灯下,他完成了初稿《雨来没有死》,手稿以蓝黑墨水书写于竖排格纸,字迹遒劲如刀刻。管桦曾坦言,“我把30多个孩子的故事熔铸成雨来”,如夜校场景、诱敌情节均取材于晋察冀边区的真实事迹,而“我们是中国人”的呐喊,则浓缩了冀东百姓面对刺刀时的万众同声。这种“捏合现实”的创作法则,使小说成为抗战军民的精神造影。

以儿童视角重构抗战叙事

1948年3月,《雨来没有死》首刊于华北局机关报《晋察冀日报》副刊;1949年4月4日,《人民日报》修订刊发,引发全国少先队学习浪潮;1951年结集出版,首印万册3个月售罄,后选入全国统编初中语文课本。

1954年冬,管桦三赴冀东,在还乡河冰面重走情报路线。最终完成的《小英雄雨来》篇幅大增,强化了民俗风情与心理描写。芦苇荡在文本中出现20余次,既是雨来脱险的自然屏障,又升华为乡土中国的诗意象征。中篇版还深化了雨来的成长弧线,从调皮逃学到自觉担当,展现英雄养成的渐进性。之后,管桦启动了对作品的系统性扩展,新增“夜护交通员”“假传情报诱敌”等情节。

《小英雄雨来》的文学史意义,在于以儿童视角重构抗战叙事。一方面通过12岁雨来的眼睛,他看到“子弹像绿头蝇嗡嗡飞”,实现残酷战争的陌生化呈现;另一方面利用孩童思维与战争逻辑的天然错位,在“背书对抗审讯”“抓鱼撞见水雷”等场景中,生成含泪的戏剧张力。这种叙事创新,打破了“三突出”创作原则的桎梏,为红色经典注入人性的温度。

雨来形象浓缩了抗战中儿童的集体贡献。1943年,丰润县儿童团以假地雷阵迷惑日军,遵化儿童团员为护粮库引爆炸药,与20余名日军同归于尽。“我们是中国人,我们爱自己的祖国”这句核心宣言,成为民族精神的诗化表达。

▲管桦《小英雄雨来》手稿,中国现代文学馆藏。 作者供图

雨来永远立在还乡河的波光里

小说对冀东风物的书写蕴含文化基因密码。还乡河既是具象的地理坐标,又是流动的精神图腾。当雨来如鱼般潜入水底,完成对生命韧性的礼赞。“蓝布褂红缨枪”的造型、青芦帐里的情报传递,都成为革命美学的经典符号。方言运用更强化地域特质,如“今儿个高低跟你打鬼子”的土语,使文本洋溢燕赵慷慨之气。

作品超越个人英雄主义框架,展现全民抗战图景。雨来身后是更宏阔的英雄群像,父亲和舅舅代表投身革命的青壮年,母亲象征在后方坚守的妇女,李大叔体现共产党干部的牺牲精神。这种布局呼应了晋察冀边区“五不运动”史实,儿童团开展“不给敌人带路、不送信、不吃敌人糖、不念敌人书、不告藏粮处”斗争。个体与集体的辩证,使小说成为中华民族精神的微缩史诗。

从战地记者染血的笔记、手稿上颤抖的墨迹,到课堂清亮的书声,这个从芦花荡中跃出的少年,成为解读中华民族精神基因的密码。当雨来纵身跃入还乡河,这一意象既是对冀东水乡的在地书写,又隐喻中华民族在危难中生生不息的韧性。只要这条血脉还在奔流,雨来就永远立在还乡河的波光里,指引一代代中国少年读懂“祖国”的千钧之重。

(作者系中国现代文学馆副研究馆员)