“共产党干部哪能搞特殊?”

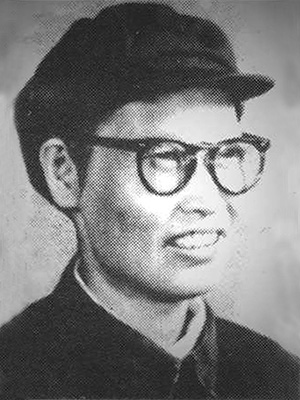

——天井湖畔的红色播火人王亚箴烈士

在美丽的五河县大巩山风景区,长眠着皖东北早期马列主义传播者、天井湖畔红色播火人王亚箴烈士。王亚箴,原名王乃铭,化名王耀华,1903年出生于五河界沟集一个贫苦农民家庭。因父亲早亡,他被过继给二叔王秀坤做养子。1947年,王亚箴壮烈牺牲于洪泽湖畔。他的一生虽然短暂,却在从事的革命事业和伟大的抗日战争中,谱写了一曲又一曲可歌可泣的英雄壮歌。

一、确立救国救民理想,投身如火如荼的革命洪流

(一)加入中国共产党,走上革命的道路

王亚箴排行老二,共有兄弟姐妹四人,即长兄王乃镇和两个妹妹。当时,家里尽管十分贫困,其父亲却非常重视两个儿子的教育问题,希望他们通过读书成才,能够出人头地,所以想方设法供他们上学。年幼的王亚箴深知父母的良苦用心,在私塾和新式学校成绩优异,是一个品学兼优的好学生,受到老师和同学的喜爱。

王亚箴富有爱国心和责任感。在叶坪子读私塾时,时值军阀混战,外国列强入侵,人民遭劫,民族受难,他一心寻找救国救民之路,决定走出家门,于1924年考入位于宿县的省立第四甲种农业学校(以下简称“四农校”)。在四农校,王亚箴阅读了《共产党宣言》等马列主义著作和《新青年》等进步期刊,开阔了眼界,解放了思想,对国家和民族的命运有了新的认识与希望,开始信仰马列主义,树立共产主义信念。1926年,他光荣地加入了中国共产党,成为五河乃至蚌埠地区早期共产党员。从此,在党的领导下,他以一个无产阶级先锋战士的姿态,投身中国革命事业。

在四农校,王亚箴积极参加党组织活动,先后介绍顾景新、张小鲁、张树时等进步学生入党,并建立党小组。1926年秋,北伐声势浩大,四农校学潮致使该校一度停课。学潮起因是学校选举学生会会长时,共产党员张小鲁当选,但遭到被称为“国家主义派”学生的极力反对,理由是张小鲁是共产党员。校长盖廷俊倾向“国家主义派”的观点,随即把张小鲁扣押起来,并宣布开除张树时(又名张寿石,共产党员)学籍,勒令其立即离开学校。张树时无可奈何地背着行李走到宿城小东门口时,被追去的同学曹化东(共产党员)喊住:“你不能走。张小鲁还被扣押着,你走了,我们的力量就被削弱了,你跟我回去,我们团结起来协助王亚箴跟‘国家主义派’作斗争。”王亚箴鼓励大家说,我们要团结起来,坚决跟他们斗,不斗倒他们,他们就欺压我们。于是,王亚箴、张树时、曹化东组织开展罢课斗争。校长盖廷俊闻讯后,担心学潮扩大,只得释放张小鲁。

(二)发动群众斗恶霸,“三铭主义”扬名

奉党组织指示,1927年春,王亚箴和顾景新回到界沟。王亚箴以界沟小学校长身份为掩护,与回乡的王子玉、陶佃枢、张元才、张梅生、王克英、王景城、唐耕山等外籍进步学生,在天井湖湖畔组织“旅外学生会”“学生联合会”“读书会”,传播马列主义思想,先后发展邓凡铭、邓衍熙、邓泽裕、张步魁、张子和、蒋振国、袁庆彩、韩贤余等八人入党,为革命培养骨干,积蓄力量。

1927年8月,中共界沟支部成立,王亚箴任书记。这是蚌埠乡村成立的首个党组织,也是皖东北地区较早建立的党支部。支部建立后,在顾景新、邓凡铭的密切配合下,王亚箴召开雇工积极分子代表会,发动雇工向地主、富农提出增加工资、改善生活等要求,农民运动开始在界沟孕育开展。

界沟恶霸袁锡荣及其子袁镜炎(外号袁三虎)把持着界沟政权、税权、文权等,趁机侵占公产,欺压乡民,敲诈勒索。广大群众敢怒不敢言,忍气吞声地生活在水深火热之中。王亚箴和顾嗣铭、邓凡铭组织群众开展抗租抗税斗争。当时,界沟周围数十里百姓,都知道界沟有“三铭”(即王乃铭、邓凡铭、顾嗣铭)领导穷人闹革命,戏称他们为“三铭主义”。通过斗争,迫使地主、富农接受要求,工资一般由20吊钱增加到25吊或更多一点,这使党的威望大大提高,“三铭主义”更加深入人心,阶级阵线更加明朗化了。

(三)组织农民武装,领导石梁河暴动

1927年秋,中共泗县临时县委成立,界沟支部划归泗县临委领导,王亚箴为县委委员。次年,界沟区委成立,魏正斌任书记,王亚箴任宣传委员,下辖界沟、大魏、佃户三个支部,全区党员发展到20人。在县临委领导下,王亚箴在界沟广泛宣传革命思想,组织人民群众开展斗争,同时参与领导全县的政治斗争和经济斗争,与人民群众结下了深厚友谊,广大农村党的组织得以建立和发展。

按照中共徐海蚌特委指示,1930年7月20日,泗县县委召开扩大会议,决定组织发动石梁河农民武装暴动,县委改为县行动委员会,丁超伍任书记,王子玉、王亚箴、张小鲁任宣传委员,魏正斌、许华国等任军事委员,暴动时间定于8月1日。

7月25日,县行动委员会成员转移到石梁河东岸,开展暴动筹备。在陈吕庄学校,魏正斌、王亚箴等主持召开有400人参加的暴动动员大会。暴动准备的声势被敌人察觉,国民党泗县县长余念慈随即调动武装向暴动中心区大、小魏庄合围。于是,行动委员会决定,暴动提前于7月30日进行,魏正斌、王亚箴等率领农民武装连夜出击,以大、小魏庄和墩集为中心的石梁河农民暴动爆发。

起义队伍北进时,受到泗县自卫队和地主张继舫武装的围攻。起义农民奋起反抗,敌人不堪一击,仓皇逃窜。胜利鼓舞了人心,暴动武装很快发展到500多人,长短枪200多支,并在天井湖北岸朱坪召开整编大会,宣布成立红二军独立师,继续向屏山、马厂挺进。起义队伍所向披靡,顺利与屏山起义队伍会师。为壮大武装力量,他们从马厂挥师东进,准备再与宿迁起义队伍会师,成立红二军。不料,于黑塔西唐沟陷入敌人重围,在与强敌展开一天激烈战斗后,终因寡不敌众,弹尽粮绝,暴动失败。战斗中,王亚箴既是指挥员,又是战斗员,他奋勇当先,冲锋在前,不料右腿中弹负伤,被战友邓泽裕背着冲出包围圈,王子玉、魏正斌等被俘后惨遭杀害。石梁河农民暴动虽然失败,但谱写了皖东北革命斗争史上一曲可歌可泣的光辉篇章。

(四)改名巧装打入敌内部,叛徒出卖被捕入牢狱

在长淮特委安排下,1931年下半年,王亚箴改名王耀华,与许华国、张小鲁等秘密打入驻怀远的国民党军郜子举部新编第二十师,开展策反工作。王亚箴在特务营一连任上士文书(被称为“师爷”),张小鲁在团部任上尉副官,许华国在旅部任少校参谋。王亚箴深知国民党士兵都是穷苦出身,被迫当兵后又受军官欺凌,便以交朋友的方式经常和士兵们促膝谈心,不断进行针对性的宣传教育,启发他们的阶级觉悟,培养爱国主义精神。因此,在许多士兵的心目中,“王师爷”的威信高,深受士兵爱戴,愿意和他交心。

不久,国民党军开始“清洗”共产党员,王亚箴奉长淮特委指示,以探亲为名离开该部,赴蚌埠寻找长淮特委。此时,长淮特委因军委书记刘小平叛变遭受严重破坏,王亚箴行踪被密告。在党的地下联络站——凤阳临淮关“一品香”饭店,他与顾景新、袁瑞生、袁兰生、袁硕生(即袁顾人)等五人被捕,押送到蚌埠,被带上12斤重的脚镣和手铐后又连夜解往南京,关进国民党中央陆军监狱。袁瑞生牺牲于雨花台,王亚箴被判处无期徒刑,顾景新被判处15年徒刑,袁兰生、袁硕生兄弟各被判处五年徒刑。

身陷囹圄的王亚箴,虽戴着沉重的脚镣,过着非人的生活,但仍用写字条、敲墙壁、放风等机会,与难友互通情报、互相鼓励、开展斗争,也招致“住单间”、施酷刑等更加疯狂的折磨。其继父王秀坤盼儿出狱心切,一次探监时把“认了吧”的纸条夹在馍里送给他。王亚箴看了继父的“劝降书”,随即用明信片严词拒绝:“此药不能服!”表现出一个真正共产党员的高尚品质和无限忠贞的革命气节。七七事变爆发后,国共开始第二次合作。1937年11月,王亚箴终于结束了五年三个月的囚禁,踏上了新的革命征途。

二、为了民族独立解放,毅然投身伟大的抗日斗争

(一)斗志昂扬走上抗日战场,创建皖东北的“小延安”

王亚箴获释后,不忍坐视日军对中国领土的侵犯和对中国人民的蹂躏,立即寻找党组织,走上了抗日战场,投身抗日救亡斗争。1938年初,他加入泗县地方抗日游击队,任政训处上尉政训员,因主任柏逸茹很少到部队,政训处实际由王亚箴负责。

1938年中秋之夜,泗县城沦陷,国民党第六行政区督察专员孙伯文弃城逃跑。1938年12月,继任专员盛子瑾收编抗日游击队未果,双方产生尖锐矛盾。安徽省民众总动员委员会第八工作团赵敏、张国权、李毅等来到界沟,组织青年抗日救国会,成立支前队,掀起了轰轰烈烈的抗日救亡运动,王亚箴带领界沟青年紧密配合。因他在界沟青年中有威信,有号召力,在抗战初期,仅界沟及其周边村庄就有一百多人参加抗日斗争,并由此走上革命道路。界沟成为开辟皖东北抗日根据地的中心地区,被誉为皖东北的“小延安”。

(二)依靠群众鼓斗志获胜利,关心群众严律己建鱼水情

1940年2月,国民党第六行政区督察专员盛子瑾出走皖东北。从此,中国共产党领导的武装力量肩负起了坚持皖东北敌后抗日的重任。1940年至1944年间,王亚箴的工作调动比较频繁,或从本县调往外县,或从外县调回本县,不管怎样调来调去,他都能自觉地服从,从不计较个人得失。为了开辟抗日根据地,1940年5月,他任邳睢铜办事处主任兼灵北县县长。新开辟的邳睢铜游击区,环境非常险恶,生活特别艰苦,他吃凉馍、喝冷水、睡地铺,走村串户,访贫问苦,同农民建立了鱼水之情。

1942年,王亚箴被调回泗五灵凤县工作,先后任县政府秘书、参议长、县长。他和县委领导全县军民,依靠群众,采取走、藏、运等措施,多次粉碎日伪军“扫荡”,建立九个区、100多个乡的民主政权,除五河县城外,掌握了广大乡村政权,泗五灵凤县抗日根据地不断巩固、发展,广大人民的抗日热情日益高涨。

王亚箴在革命战争年代不仅组织观念强,而且大公无私、严于律己。在创建泗五灵凤根据地的日子里,他几年如一日,勤勤恳恳,任劳任怨,忘我地战斗着、工作着。他生活朴素,从不搞特殊化。1944年,他爱人“坐月子”,家里连杂粮也是吃了上顿没下顿。副县长曹化东知道后,找到财粮科设法解决40斤小麦,让人送过去。王亚箴当即找到曹化东,狠狠地予以批评,并语重心长地说:“共产党干部哪能搞特殊?缺细粮的人家多着呢。我是县长,职务越高越要以身作则呀!”这年冬天的一个夜晚,天寒地冻,曹化东发现王亚箴去厕所很长时间没回来,就让通讯员出去找,发现他仅穿一件破旧棉袍,因腿被冻僵不能动弹。这件棉袍,曾被称为“雨天穿在身上当蓑衣,冬天穿在身上当棉衣,睡觉盖在身上当被子”的“三用大衣”。

三、顾大局主动留下保家园,血洒洪泽湖畔壮志未酬

1945年8月,日本宣布无条件投降。8月24日,在一分区独立团团长王世仁、政委狄克东、县长王亚箴指挥下,五河解放,改泗五灵凤县为五河县,县政府迁到县城。1946年夏,国民党集中兵力向淮北解放区大举进攻,“还乡团”卷土重来,猖獗一时,天井湖上空顿时乌云滚滚,白色恐怖笼罩着五河。五河县民主政府不得不撤出县城,转移到农村坚持游击斗争。

1946年11月,淮北形势更加险恶。淮北各机关团体和主力部队过运河撤往山东,仅留下少量干部和武装就地坚持。留下坚持斗争的王亚箴,带领部分武装、干部转战洪泽湖畔。他运用游击战术,指挥大家忽攻忽停,忽守忽退,神出鬼没地与敌人周旋。1946年11月27日晨,漫天的雨雪刚停,如纱的浓雾仍密锁着大地,王亚箴率部在洪泽湖岸遭到敌人围困。他临危不惧,带头冲锋在前与敌激战,但终因寡不敌众,队伍被打散。被火力压到洪泽湖北岸成子湖边的王亚箴,眼看三面被敌人包围,而背后是茫茫湖水,他仍坚持打光子弹,直至壮烈牺牲,年仅43岁。王亚箴烈士的一腔热血染红了洪泽碧波,他的浩然正气和革命精神,为中华民族的解放事业铸起了一座不朽的丰碑!

(王明臣编写)