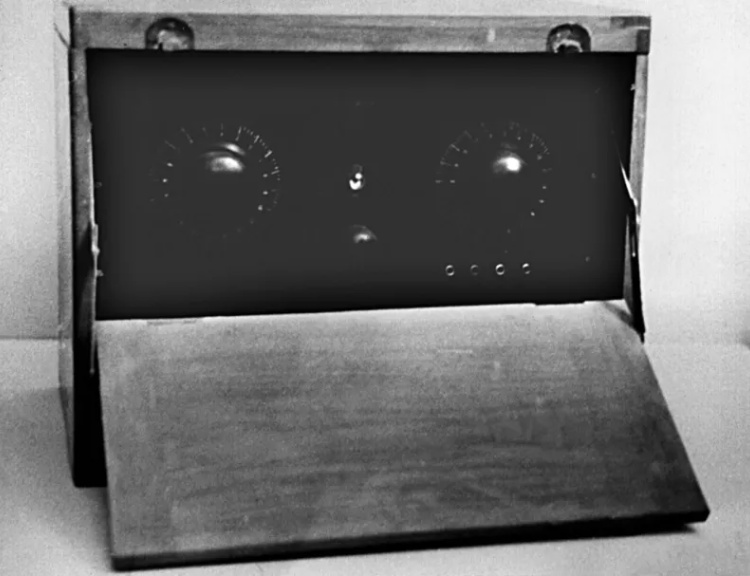

▲1930年12月30日,红一方面军在第一次反“围剿”的龙冈战斗中,缴获国民党军第18师的半部电台。

小布风声

■凌翼

那风,是从宁都县小布镇的山谷里升起来的。它掠过黛色的峰峦,拂过苍翠的竹海,在龚氏家庙斑驳的檐角打着旋,呜咽着,又猛地冲向更辽远的天空。

这风,曾让闯入此地的国民党军闻之色变,直呼“红军太可怕”,仿佛预兆他们溃败的丧钟。1930年12月30日,毛泽东、朱德指挥红军在龙冈歼灭国民党军第18师师部和两个旅共9000余人,活捉敌前线总指挥兼师长张辉瓒,取得了反“围剿”首战大捷。

红军清扫战场时,在敌军第18师指挥部发现了一件奇特的战利品——两个“酒坛子”和一块“铁疙瘩”。红军战士不知道这是一部完整电台的蓄电池和汽油发电机。它们静静地躺在敌军溃败后的狼藉之中,显得格外突兀。红军战士们好奇地围了上去,小心翼翼地打开旁边的一个木匣子。里面是一些他们从未见过的奇怪装置。

一个战士好奇地对着被俘的无线电机务员问道:“这是啥玩意儿?”

无线电机务员穿着国民党军装,脸上有些紧张,但回答的声音还算清晰:“这是收发报机。”

“收发报机?做什么用的?”战士们七嘴八舌地问道。

“就是与司令部联络用的无线电台。”无线电机务员解释道。

“这玩意儿能接收到蒋介石的指令?”一个战士突然问道,语气中带着几分愤恨。

“能。”无线电机务员点了点头。

战士们顿时议论纷纷,愤怒的情绪在人群中蔓延。一个战士猛地举起枪托,狠狠地砸向那个较小的方盒子,只听“砰”的一声,盒子被砸得变了形。

“别瞎砸!这个收发报机,拿到军部去,说不定能派上大用场。”

连长的声音坚定而有力。砸收发报机的战士愣了一下,意识到自己差点犯了大错,有些懊悔地说:“要真有用,那就坏事了。”

“幸亏还有一个没砸坏,赶紧把砸坏的也捡起来,一起送到军部去。还有,这些无线电机务人员一个不落也送过去。”连长吩咐道。

就这样,一部完整的收发报机被损毁了发报部分,仅留下尚算完好的收信部分。它像被斩去一翼的孤雁,静静地躺在那里,仿佛在等待命运的转折。

随后,红军在东韶战斗中乘胜追击国民党军谭道源第50师,又缴获了一部电台,并完整保留了下来。这部电台与之前在龙冈缴获的半部电台组合,形成了“一部半电台”。

正是这“一部半电台”,使红军在通信技术上迈出了重要一步。

龚氏家庙的厅堂,高大而幽深。当年,那“一部半电台”,连同在龙冈被“俘获”却自愿投身革命的无线电技术人员吴人鉴(后改名王诤)、刘寅,被安置于此。

龚氏家庙的肃穆与无线电设备的冷峻,形成一种奇异的交融。茶油灯盏豆大的火苗摇曳着,映照几张年轻而坚毅的脸庞。黄埔军校第六期通信科毕业生王诤,俯在那张八仙桌前,眉头紧锁,指尖带着一种近乎虔诚的专注,细细检视着那台伤痕累累的设备。每一根线路,每一处焊点,都牵动着红军能否“看见”千里之外敌情的神经。窗外,刘寅的身影在寒风中忙碌,努力将简陋的天线架设得更高、更稳。秘书处的同志送来了铅笔和珍贵的电码本……

1931年1月6日,一个注定被镌刻在军史上的日子。龚氏家庙里的东厢房,当王诤屏住呼吸,小心翼翼地接通电源的刹那,时间仿佛凝固了。突然,耳机里清晰地传来一阵微弱却无比真切的“滴滴”声!红军架设起无线电侦察电台,成功侦听到了国民党“中央社”的电讯。这些电讯随即被拿给毛泽东同志。毛泽东大喜:“这不就是没有纸的报纸吗?”

这声音,骤然划破了赣南山区沉闷的寂静。龚氏家庙里的人们瞬间沉浸在巨大的喜悦中,那盏摇曳的茶油灯火,似乎也因这历史性的声响而陡然明亮了几分。红军第一部无线电侦察电台,就在这简陋的环境里,依靠着缴获的电台和官兵的智慧,宣告诞生!

这穿越时空的电波,将红色武装的利剑伸向无形的战场。

这微弱的电波,不再是简单的机器鸣响,而是战场上的“耳朵”。敌军的调动部署、密电往来,开始被这无形的“耳朵”敏锐捕捉、破译。

小布的风声,从此融入了电键的节奏。正是在这电波的助力下,红军在随后艰苦卓绝的反“围剿”战斗中,做到了兵法所言的“知彼知己,百战不殆”。

风,从小布河畔的沙滩上卷起,裹挟着苏区军民誓歼顽敌的豪情。

在这风声激荡的战场上,“一部半电台”成了红军锐利而无形的武器。这条看不见的战线,虽无硝烟弥漫,却以信息之力影响战局——它的价值,与前线将士的浴血拼杀同样不可磨灭。

在烽火连天的岁月里,红军报务员日夜抄收国民党“中央社”以及国内外的新闻电讯稿,将这些珍贵的信息整理后呈送红军领导人。这些珍贵的资讯,为红军的决策提供了宝贵的参考,也在无声中助力着革命的征程。

在这昔日的红色电波发源地,山风依旧浩荡,掠过层叠的梯田与茂密的树林。我凝神聆听——风声里,仿佛依旧交织着当年茶油灯下电键的敲击,交织着红军将士胜利的欢呼与老表们质朴的叮咛。

“一部半电台”肇始的电波,从未因机器的陈旧或时代的更迭而消逝。它已升华为一种信仰的密码,融入小布的山水,融入共和国的血脉。

这电波,仿若小布的风声,穿越历史的烟云,清晰而强劲。它带着风的影子,穿梭于岁月的缝隙;那风,又裹挟着红色电波的韵律,呼啸于山川之间,诉说着往昔的烽火与今日的奋进。