陈望道,1891年1月18日出生于浙江义乌。又名融,字任重,笔名佛实、雪帆、晓风、张华。早年留学日本,先后就读早稻田大学等校。结识日本早期的社会主义者河上肇等人,开始接触马克思主义思潮。1919年回国,受聘于杭州第一师范学校,任语文教员。1920年春,到上海,参加编辑《新青年》。5—8月,与陈独秀等组织上海马克思主义研究会,参与发起组建中国共产党。8月,所译第一种中文全译本《共产党宣言》,由上海社会主义研究社出版。年底,继陈独秀主持《新青年》编辑工作。在上海外国语学社、复旦大学、平民女学等校担任讲授。次年底,中共上海地方委员会成立,为首任书记,任职至1922年6月。1923年夏,脱党。1922年,加入文学研究会。1923年秋至1927年,任上海大学中文系主任、教务长、代理校务主任。1923年10月,与柳亚子等发起组织新南社。1927年下半年开始,担任复旦大学中文系主任,旋兼复旦实验中学主任。1929年冬,出任中华艺术大学校长。1932年,出版中国第一部系统的兼顾古今语文的修辞学专著《修辞学发凡》。20世纪30年代,投身左翼文化运动,参与组织推动上海思想文化战线的反文化“围剿”斗争。1934年,与叶圣陶、胡愈之等发动大众语运动,创办《太白》半月刊。1937年,参加上海文化界救亡协会。在上海提倡拉丁化新文字运动,发起组织关于中国文法革新的讨论,宣传文字改革。1940年,从上海至重庆,回迁校于重庆北碚的复旦大学中文系任教。1942年起,任复旦大学新闻系主任,历时8年。抗日战争胜利后,回上海,参加和支持大学教授和学生的爱国民主斗争。1949年10月,出任复旦大学校委会副主任。1951年,参加中国民主同盟。1957年6月,经中共中央批准为中共党员。1952年9月起,任复旦大学校长。1960年任《辞海》总主编。1972年起,任复旦大学革命委员会主任。此外,任华东军政委员会文化教育委员会副主任兼文化部部长,华东行政委员会高教局局长,民盟中央副主席,上海市政协副主席,民盟上海市委主委,上海市社联主席等职。是中国科学院哲学社会科学学部委员,全国政协常委会委员,全国人大常委会委员。1977年10月29日,在上海病逝。

望道“做了一件大好事”

■郑茂琦

就在酝酿、筹备建立中国共产党的那些日子里,一本薄薄的小书的出版,如同下了一场及时雨。

这本书长约18厘米,宽约12厘米,比如今的小32开本还要小。封面上印着一位留络腮胡子的人的半身坐像,一望而知是马克思。在马克思坐像上端,赫然印着5个大字——“共产党宣言”。

《共产党宣言》是马克思、恩格斯的名著,是他们在1847年12月至1848年1月为共产主义者同盟起草的纲领。纵观马克思、恩格斯众多的著作,这篇短小精悍的《共产党宣言》写得气势磅礴,文字精练,富有文采,又具有鼓动性。可以说,欲知马克思主义为何物,共产党是什么样的政党,第一本入门书、第一把开锁之钥匙,便是《共产党宣言》。世上能够读懂读通皇皇巨著《资本论》者,必定要具备相当的文化水平和理解能力,而《共产党宣言》却是连一个工人都能读懂、能够理解的。

此前,也有人曾想翻译此书,但细细看过之后,大都无奈放下了。因为此书的翻译难度相当高,译者不仅要谙熟马克思主义理论,而且要有相当高的中文文学修养。当时《星期评论》欲连载《共产党宣言》,开始着手物色合适的译者。这时,便有人举荐杭州的陈望道。

陈望道此人,瘦削,颧骨突出,脸色黝黑,如同农夫。不过,他在书生群中颇为不凡,从小跟人学拳。他原名陈参一,浙江义乌人。中学毕业后,曾到上海进修过英语, 准备去欧美留学。后来未能去欧美,却去了日本。兴趣广泛的他,在日本主攻法律,兼学经济、物理、数学、哲学、文学。1919年5月,他结束在日本四年半的留学生活,来到杭州的浙江省立第一师范学校当语文教师。

陈望道进入学校之后,锐意革新,倡导新文学、白话文。1919年底,作为“五四运动”的呼应和延续,“一师风潮”爆发,当时陈望道也遭到查办。不过,各地学生纷纷通电声援,浙江当局不得不收回撤换、查办之命令。但是,经此风潮,陈望道还是离开了浙江省立第一师范学校。就在这时,陈望道受领了翻译《共产党宣言》的任务。

1920年2月下旬,陈望道回到老家——浙江义乌县城西分水塘村过春节,便着手翻译《共产党宣言》。

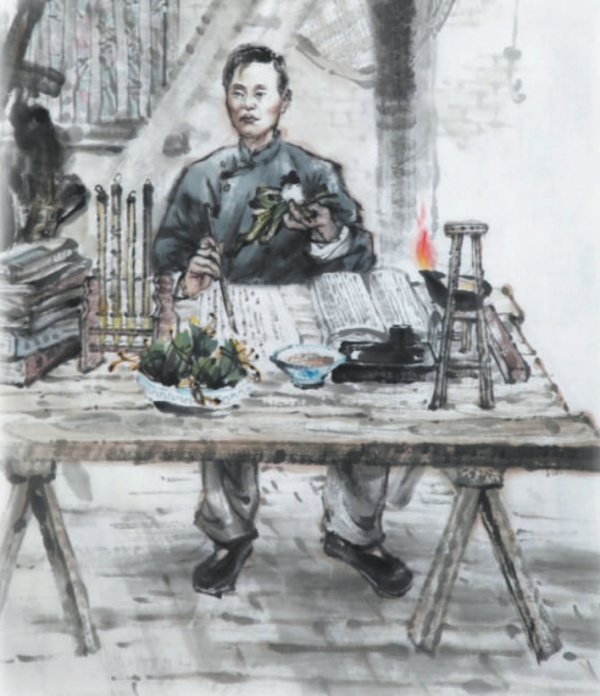

陈望道避开来来往往的亲友,躲进老家的柴屋里。这间屋子半间堆着柴火,墙壁积灰一寸多厚,墙角布满蜘蛛网。他端来两条长板凳, 横放上一块铺板,算是书桌。在泥地上铺几捆稻草,算是凳子。入夜, 点上一盏昏黄的油灯。他不时翻阅着《日汉辞典》《英汉辞典》,字斟句酌。

江南的春寒,不断袭入那窗无玻璃的柴屋。陈望道手脚麻木,连笔都握不住,就请母亲给他灌了个“汤婆子”。

烟、茶比往日费了好几倍。香烟一支接着一支,宜兴紫砂茶壶里,一天要添加几回茶叶。又是整夜未眠,那日清晨,陈望道望着纸上的文字,想着十月革命的烽火、积贫积弱的中国,觉得笔杆又重了几分。他掐灭烟头,用茶水洗了洗手指头,水滴在稿纸上留下水渍,他小心拭去,忽见有比油灯亮堂千万倍的光映在“共产主义”一行,他抬头,才发觉太阳已破云而出。窗外,是光明万丈,生机盎然。

陈望道翻译《共产党宣言》,已至废寝忘食的地步。一日,母亲给他做了粳米粽子,外加一碟红糖。她把粽子送到书桌前,催促儿子趁热快吃。陈望道心不在焉地吃着粽子,一边琢磨翻译句子。过了一会儿,母亲在屋外喊道:“红糖够不够,我再给你添一些。”他连声应和:“够甜,够甜的了!”母亲前来收拾碗筷时,竟见到他满嘴墨汁,红糖却一点儿没动——原来陈望道是蘸着墨汁吃了粽子。

这本书译毕之后,辗转交到了陈独秀那里。陈独秀跟共产国际代表维经斯基商量此事,决定秘密出版中文版《共产党宣言》,维经斯基拿出了一笔钱作为经费。于是,他们租了一幢两层石库门房子,建立了一个小型的印刷所——“又新印刷所”。取名“又新”,意即“日日新又日新”。又新印刷所承印的第一本书,便是《共产党宣言》。

《共产党宣言》的发行,使那些“研究《资本论》这个学说系统的人”——马克思主义的信仰者们,得到了莫大的鼓励。它对于革命风暴前的中国革命干部和群众起了非常重要的教育作用,仅仅 “有产者”“无产者”“阶级斗争”以及“全世界无产者,联合起来!”这样的词句,就给了在黑暗中寻找光明的革命群众难以估计的力量。这本小书,最清楚不过地说明了为什么要建立共产党,共产党究竟是什么样的政党。它就如一场及时雨,给正在酝酿、筹备建立中国共产党的先辈们,下了一场酣畅的甘霖。

后来,鲁迅读完陈望道托人转赠的《共产党宣言》译本后,说了如下赞语:现在大家都议论什么“过激主义”来了,但就没有人切切实实地把这个“主义”真正介绍到国内来。其实这倒是当前最紧要的工作。望道在杭州大闹一阵之后,这次埋头苦干,把这本书译出来,对中国做了一件大好事。

(根据叶永烈著《红色的起点》整理)