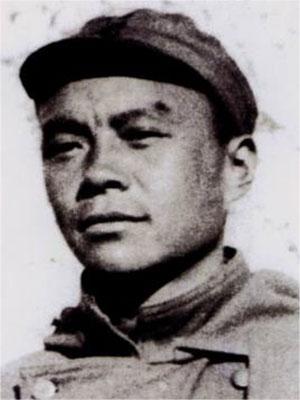

刘炎,原名刘焕,又名炳生、本初,1904年1月28日生于湖南省桃源县孔水坡下庙湾(今马宗岭乡刘炎村)一个私塾先生之家。他小时候在家念过四年私塾,14岁便开始从事农业劳动。

1926年,桃源县农民运动蓬勃兴起,刘炎说服父母,积极投身农民运动。11月,他被推举担任了乡农民协会的委员长。他带领农友们打土豪、斗地主、减租减息、开仓济贫,在工作中立场坚定,办事公道,受到农友们的信任和拥护。

1927年马日事变后,刘炎离开家乡,只身来到武昌,参加了由共产党人直接领导的国民政府警卫团。在警卫团,他进一步受到党的教育,接受了更多的革命思想。不久,汪精卫也在武汉发动了反革命政变。一时间,宁汉合流,乌云滚滚,白色恐怖盛行。面对这一时期的风云变幻,刘炎不但没有对革命失去信心,而且更坚定了对党的信仰,毫不犹豫地随警卫团向南昌进发,准备参加南昌起义。途中,经宛希先等介绍,他加入了中国共产党。当部队行至修水时,得知行动已晚,南昌起义部队已经南下。于是,警卫团改变行动计划,在修水与拟参加秋收起义的平(江)、浏(阳)农军汇合。9月9日,他随部队向平江张寿街前进,参加了毛泽东领导和发动的秋收起义。三湾改编后,他任工农革命军第一师第一团一营二连一班副班长和党小组长。

艰难的斗争环境有如一块“试金石”,考验出真正的共产党人,淘去立场不坚定的分子。刘炎就是在艰苦条件中经受起严峻考验的一块“真金”。他的言行一度引起了毛泽东的注意,并亲自对他予以破格提拔。当时,刘炎所在的连队,干部多是黄埔生,一些人对共产主义事业缺乏足够的信念,思想上动摇不定,特别是部队上井冈山后,条件更为艰苦,战斗极为频繁,很多人觉得前途渺茫,不少人自动脱离了革命队伍。但刘炎却凭着对党的一颗赤胆忠心,在广大的湘赣边区,部队转到哪儿,他的脚步跟到哪儿;部队战到哪儿,他的身影随到哪儿。当毛泽东鉴于他的可贵表现,把他破格提拔为连党代表后,他更以满腔热情努力地工作,充分发挥全连党员的骨干作用,很快使连队的精神面貌焕然一新。

1928年5月红四军成立不久,在湘赣边党的第一次代表大会上,刘炎被选为湘赣边特委委员。此后,他为建立湘赣边界的武装割据政权以及以瑞金为中心的中央苏区做了大量工作。次年底,刘炎被提升为支队政治委员。

古田会议后,红军党组织展开了与各种错误思想的斗争。刘炎文化不高,在争论中对于“什么是狭隘的经验论”之类的问题,难以作出准确的解释,这使他受到很大震动,更使他认识到,没有革命的理论便没有革命的行动,特别是作为党和军队的领导干部,加强文化知识与革命理论的学习与研究尤其显得重要和迫切。从此,每当作战之后,部队休整之时,或者行军途中,工作之余,一有空他就学习,使自己的文化理论水平及工作能力有了较大的提高。1930年秋,他调任红十二军三十四师政治部主任;1931年初第一次反“围剿”后,又升任师政治委员,并出席了在瑞金召开的中央根据地第一次党代表大会。随后,他率部参加了第二次、第三次反“围剿”战斗,为反“围剿”斗争的胜利做出了贡献。

刘炎从不计较个人名利得失,在处理和同事的关系上,表现出共产党人虚怀若谷的博大胸襟。1933年1月,刘炎调红一军团任地方工作部长。次年秋,中央红军被迫开始长征,他又调任红一军团民运部长。后来,刘晓奉命来民运部工作,刘炎认为刘晓文化比自己高,便主动向军团领导提出让刘晓任部长,自己改任副部长。

长征途中,刘炎主要负责为部队寻找向导和筹粮筹款工作。一路上,由于他以身作则,严守纪律,体察民众疾苦,尊重少数民族风俗习惯,不仅出色完成了寻找向导的任务,而且在极端困难的条件下,想方设法不断为部队筹集到了粮款。在人烟稀少的长征路上,在供给奇缺的漫漫征途中,粮食就是部队的生命。他天天与粮食打交道,可从不搞特殊化,不仅从未多吃一口,而且还时常饿着肚子坚持工作。长征结束后,刘晓调离红一军团,他继续担任民运部长,并曾赴抗日军政大学学习了一段时间。

1937年七七事变后,日本发动了全面侵华战争,抗日救亡成为中华民族压倒一切的历史使命。中国共产党为了挽救民族危亡,积极抗日,在全国各地建立起大大小小的抗日根据地。1938年初,刘炎被任命为新四军第一支队政治部主任,协助司令员陈毅在华东开辟抗日根据地。6月14日,他随部队到达茅山地区。这里距南京不远,沦陷后,几十股乌合之众打着抗日旗号,为非作歹,搜刮民财,使这一带民众的抗日情绪低落。为了迅速打开这里的抗日局面,完成创建抗日根据地的艰巨任务,刘炎主要从两个方面展开自己的工作:一方面,他协助陈毅指挥部队作战,在军事上取得攻打沪宁铁路线新丰站和夺取句容县城等一系列战斗的胜利,大大地鼓舞了士气和当地人民的抗日斗志;另一方面,着重抓了当地群众的思想动员工作,借以调动人民群众的抗日积极性。他带领政治部干部,夜以继日地走村串户,向群众讲述抗日救国的道理。同时,还创办了抗日军政干部训练班,吸收金坛、句容、溧阳、镇江、丹阳等地的爱国青年和抗日团体派来的人学习,培养了一大批得力的抗日军政干部。这样一来,在军事胜利的鼓舞下,在群众基础和干部基础逐步扩大的前提下,茅山抗日根据地得以迅速地开辟巩固。

为了进一步扩大抗日武装力量,刘炎于7月奉命来到丹北,对管文蔚领导的江南抗日总队进行整编,任命管文蔚为丹阳游击纵队司令员。9月中旬,他带领20余名军政干部再次来到这支部队,将该部编入新四军序列,番号为新四军挺进纵队,并将原来所辖的四个大队扩充为四个支队。同时,在这支部队加强了党的领导,将支部建立在连队上,为这支部队的稳定发展起了很大的作用。

在茅山,刘炎还为地方党的建设做了大量工作。他曾直接指导溧阳地方党组织的发展工作。与此同时,刘炎还做了大量的统战工作。他对于进步势力和中间势力及国民党集团中的抗日派,尽量团结,极力争取,动之以情,晓之以民族大义。在他的积极努力下,取得了明显的成绩。如1938年11月,他与江南抗日义勇军副司令(即政委)何克希奉命去做国民党第三战区第二游击区副总指挥冷欣的争取工作。在与冷欣谈判的同时,他拜访了不少当地进步上层人物,把当地包括国民党三个县长和一个区长在内的不少开明绅士都争取过来了,其中一些人后来还加入了中国共产党。曾当过县教育局长的巫恒通,手中掌握着100多人枪,在句容有较大影响。刘炎将其争取过来后,还亲自发展他入了党。

1939年9月,新四军一、二支队合并,成立新四军江南指挥部,陈毅、粟裕分任正、副指挥,刘炎继续担任政治部主任。到了第二年的7月,根据党中央有关指示精神,江南指挥部随新四军主力北渡改为苏北指挥部,他仍任政治部主任。

新四军主力北上后,江南形势大变,敌伪企图借机吃掉江南的抗日力量。这时,刘炎又奉命从江北回到江南,从事巩固根据地的工作。他首先同地方党的同志分析形势,坚定了大家打退国民党顽固派猖狂进攻的信心。然后,他进一步抓了党政建设工作,建立了丹北中心县委、丹北地区行政公署和军分区;还把江南的税收工作统一起来,成立了财经委员会。这样,很快稳定了江南的局势,巩固了后方,保证了苏北的物资供应,为黄桥决战作了物质准备。10月上旬,黄桥决战取得胜利,新四军歼灭国民党来犯之敌万余人,从而完成了开辟苏北的战略任务。消息传来,刘炎异常高兴,立即向大家报告了这一振奋人心的消息,进一步鼓舞了江南抗日军民的斗志。

黄桥大捷后,成立了苏北区党委,刘炎被选为党委委员。随后,他代表苏北区党委出席了在丹阳界牌召开的京沪线路北特委成立大会,并在会上作了政治形势报告。

刘炎在创建以茅山为中心的抗日根据地和开辟苏北抗日根据地的过程中,呕心沥血,艰苦工作,做出了很大贡献。由于工作异常繁忙,很少休息,他的身体一天比一天虚弱了。但他从不顾及自己的身体,而是时常关心着周围的干部战士,及时解决他们的实际问题。管文蔚的党籍问题就是在他的关心和帮助下得以恢复的。管文蔚是一位老党员,大革命失败后,一直在沪、宁地区坚持斗争,不幸于1930年被捕入狱,到1937年才获释出狱。出狱后,他立即在丹阳县北部组织了一支抗日游击队,创建了丹北抗日根据地,但却一直与党组织失去了联系。刘炎到管文蔚部后了解到这一情况,便立即向陈毅作了汇报,并转报了党中央。党中央根据这一情况,恢复了管文蔚的党籍,使他解除了思想上的忧虑,更好地发挥了他的作用。刘炎对同志就是这样体察入微、细心爱护,无论他走到哪里,就把党的温暖和关怀带到哪里。

刘炎对青年知识分子也是倾注了满腔关心和爱护之情。当时,新四军中有许多来自大城市的热血青年,他们大多数是有文化的知识分子。刘炎在政治上、思想上都十分注重对他们的培养,并充分发挥他们的一技之长,对推动抗日斗争起了很大的作用。

1941年初,蒋介石集团对新四军军部及皖南部队实行重兵围攻,制造了震惊中外的皖南事变。2月底,党中央决定重建新四军,刘炎被任命为第一师政委兼苏中区政委和党委书记。

此后,新四军活动于江苏长江以北地区。这里地理位置十分重要,直接威胁着日军占据的整个长江中下游地区。因此,日军不断增加兵力,反复疯狂“扫荡”这一地区的新四军。刘炎和师长粟裕根据军部关于“要放手发动群众,开展游击战争,把敌人拖在南线”的指示,率部采取一切办法,机动灵活地打击日伪,咬住了敌人,大大减轻了苏中压力,从而打开了苏中的抗日新局面。

1942年春,苏中地区反“扫荡”斗争进入关键时刻。刘炎配合粟裕指挥一师及苏中军区对敌占区发动了进攻,日军也竭力进行反扑,一时间出现了异常激烈的拉锯式战斗。当时,驻如东县丰利镇的一部3000多日军,准备向一师发起一次疯狂的“扫荡”。为了粉碎敌人的这次“大扫荡”,师部召开了一次紧急会议。这时,刘炎正在外隐蔽休养。他获知开会的消息后,不顾身体有病,冒着大雨赶回了军区驻地八捻庄开会。会上,他分析了敌情,提出了作战方案。谁知战斗打响了,敌人的进攻路线出乎意料之外,对我军十分不利。战斗中,刘炎及时发现了敌人的诡计,镇定自若,从容不迫,立即果断地改变了作战方案,采取了我主力尾追敌人、迂回歼敌的办法,从而粉碎了敌人的疯狂“扫荡”。

1942年底,刘炎的病情加重。次年初,组织上决定送他到上海治疗。刘炎在上海治病期间,为了尽量节约开支,不但生活十分简朴,而且在住院不久病情并没有明显好转的情况下,就多次要求出院。组织上只好在3月下旬同意他在上海院外治疗,并派他的妻子前去照护。

刘炎和妻子经组织安排搬到了法租界亚尔培坊一家私人小楼内居住,由作家金人夫妇掩护。6月7日(端午节)清晨,金人一家三口突然被几个日本兵抓走。在这危急关头,潘汉年派地下交通员将刘炎夫妇俩安全转移到了淮南黄花塘新四军军部。从此,刘炎离开了一师,在军部治病休养。

1946年6月,蒋介石发动全面内战。为了消灭敌人,新四军进行了战略大转移,撤往山东。11月,刘炎的病情更加恶化,右腋下的肿瘤扩到了拳头大,剧痛折磨得他日不思饮食,夜不能成眠。医务人员十分焦急,要给他注射葡萄糖,他却坚决不同意。他说:“我的病不要紧。把药品留给前方的同志用。”在药品极为珍贵的战争年代,在自己生命垂危的紧要关头,刘炎一心只想着前方同志的急需,丝毫也不怜惜自己的病弱之躯。这是他公而忘私、舍己为人崇高风范的真实写照,是他关心同志、爱护战士的心迹流露。

11月20日晚,刘炎把妻子和三个孩子召唤到床边,用最后一口气说:“我干了一辈子革命,没有给您和孩子留下什么,我留给您和孩子的是:跟着党和毛主席走到底,为革命的胜利奋斗到底……”妻子悲痛万分地点头说:“记住了,您放心……”妻子的话未说完,他就闭上了眼睛。刘炎去世时,年仅42岁。

(供稿:湘烈办)