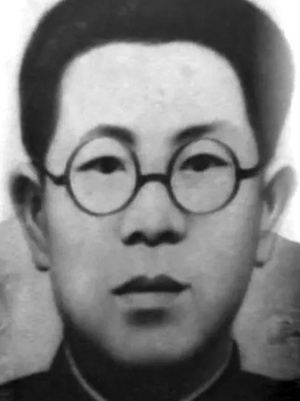

徐智甫(1907—1940),蓟县人,1932年参加中国共产党,历任冀东抗日联军第十六总队政治副主任、冀热察区党委党校教务主任、昌(平)延(庆)联合县县委书记,1940年8月28日在昌延县黄土粱村突围作战中英勇牺牲。

徐智甫,原名徐睿,字智甫,1907年6月7日生于蓟县周官屯一个农民家庭。自幼勤奋读书,追求进步,1926年考入通县省立师范学校。上学期间,在校内革命思想影响下,经常阅读进步书刊,接触了马列主义,秘密学习和钻研李大钊等老一辈无产阶级革命家的文章,追求革命真理,和同窗好友王少奇、卜荣久等人在校内组织进步活动。

1931年“九一八”事变,日本帝国主义侵占了我国东北三省。面对日本帝国主义疯狂侵略和蒋介石的不抵抗政策,徐智甫义愤填膺,参加了党领导的反帝大同盟组织,积极投入抗日救亡活动,并同王少奇、卜荣久等人两次赴香河渠口、刘宋等村镇,向群众公开进行抗日救亡宣传,产生了重大的政治影响。1932年,徐智甫参加了中国共产党。

1932年,除智甫在师范学校毕业后,到香河县高小任教,后又去香河县师范学校教书。他既教书又育人,经常用日本帝国主义侵略我国的事实,向学生进行抗日救国的爱国主义敦育,并把自己工资的大部分捐助给抗日救国事业。在此期间,他同已在北平上大学的王少奇、卜荣久等同窗好友,仍保持密切的书信联系,互通信息,互相鼓励。1935年冬,他获悉北平学生爆发了“一二九”爱国运动,并组织南下扩大宣传团赴河北省农村进行抗日宣传,这年冬天他也回到家乡,以教书为掩护,向学生和家乡群众进行抗日救亡宣传。在他的宣传和引导下,许多学生和群众积极投入了抗日救国的行列。

1937年日本全面侵华后,蓟县人民在日伪残暴殖民统治下生活十分痛苦,抗日要求日益强烈。中共蓟县县委根据上级党委关于“要不失时机地抓紧准备冀东人民抗日武装起义”的指示精神,于10月12日在城南翠屏山召开了党的秘密会议,要求在群众中大力发展抗日救国会组织,为举行抗日武装暴动作准备。会后,徐智甫一面油印了大量揭露日本帝国主义侵略罪行和党的抗日救国主张的传单,向群众宣传抗日救国;一面同陈富轩一起在二区淋河沿一带建立了抗日救国会分会,宣传和组织群众参加抗日救国会。在他的努力工作下,不但广大基本群众积极参加了救国会组织,还争取团结一批开明士绅和民团骨干分子投入了抗日行列,使抗日救国会迅速发展成为一支拥有劳苦群众、进步教师、爱国学生、开明士绅、民团骨干等1000多人参加的群众抗日组织,为发动蓟县抗日大暴动作了极其重要的准备工作。

1938年6月,宋时轮、邓华率领八路军第四纵队挺进冀东,18日打下兴隆县城,19日攻克将军关、靠山集。敌人惊恐万状,急忙调动各地民团前往堵截。马伸桥伪公安局长王树森接到命令后,立即调集二区第六甲和第九甲民团赶赴马伸桥。正当两个民团在周官屯集合准备出发时,徐智甫将两个民团队长夏德元、赵合及民团一些骨干分子找来,向他们介绍了八路军挺进冀东后的政治形势,告诉他们王树森已对夏德元、赵合二人产生怀疑,要他们提高警惕,遇到意外情况不要手软。赵合到达马伸桥时,正值王树森向敌人电话报告夏德元、赵合二人不可靠,要准备逮捕。夏德元、赵合二人当即用枪将王树森打死,集合民团队伍宣布起义,砸毁了设在马伸桥镇的白面馆(吸毒贩毒场所),打死了开设白面馆的韩国浪人;随后又抓捕了日本华北矿业公司驻马伸桥的3名日本人,也执行了枪决,造成震惊敌人的“马伸桥事件”,揭开了蓟县抗日大暴动的序幕。

蓟县抗日大暴动是从1938年7月14日开始的,邦均镇首先打响了暴动第一枪。同时,徐智甫同李子光、陈富轩、刘卓群、夏德仁等人在二区举行了暴动,组建了冀东抗日联军第十六总队,由刘卓群任总队长,夏德仁任副总队长,李子光任政治主任,徐智甫任政治副主任。随后,抗日大暴动在蓟县全面爆发,迅速占领了所有村镇。7月底,十六总队同其他暴动队伍配合八路军主力,一举攻克了蓟县县城,摧毁了敌伪政权,建立了抗日县政权,抗日大暴动在蓟县取得完全胜利。进入8月份,徐智甫同李子光等人率领十六总队进入蓟县、遵化一带打游击,扩充队伍。至9月下旬,十六总队已发展成为一支拥有三个大队、一个特务总队,共1500多人的抗日武装队伍。

十六总队初建时,战士大多数是刚刚拿起武器的青年农民,再有一些是当地的民团武装,作战能力不强,思想作风和部队纪律都存在一些问题。为提高部队战斗力,徐智甫协同李子光大力加强了部队建设,一面抓紧练兵,一面大力开展部队的政治教育工作,结合思想实际,反复向战士讲述抗日队伍的性质、任务和作战目的,宣传八路军的“三大纪律、八项注意”,要求抗联战士学习八路军的思想作风,严格执行“三大纪律、八项注意”,并规定了部队训练、打仗、驻防、请假销假等具体制度。在进行练兵中,徐智甫还组织战士学唱《游击队之歌》、《大刀进行曲》等抗日歌曲,鼓舞士气和斗志。通过以上工作,迅速提高了部队的政治素质,增强了战斗力,打仗非常勇敢,纪律十分严明,深受群众的欢迎,多次受到上级领导好评,成为冀东西部抗联部队的一面红旗。

当时,徐智甫患有较严重的肺结核病。为了搞好部队建设,争取战斗胜利,他终日东奔西跑,日夜操劳,不但顾不得休养,连家务事也无暇顾及。9月1日,他的妻子生了次子,他无暇回家看望。9月15日,他的老父亲被伪军打伤不幸去世,他虽然十分悲痛,但因军务繁忙,也无暇回家料理后事,只是给母亲捎信说:“父亲出殡时,不要等我了。”事后,家里人埋怨他不要家了,他解释说:“眼下正是暴动紧张的时候,不把日本鬼子赶出中国,国家就要亡了,国家亡了哪还有家?”终于得到家里人的理解和支持。

冀东抗日大暴动胜利后不久,敌人调动大批军队进行疯狂反扑,形势迅速逆转。由于斗争环境十分残酷,部队给养也有困难,八路军四纵党委和中共河北省委决定,抗联队伍和八路军主力暂时撤往平西根据地进行整训。由于抗联战士大都是当地农民,在西撤过程中恋家思想非常严重,加上敌人围追堵截,斗争环境十分残酷,部队士气消沉,离队较多。根据这个情况,徐智甫协同李子光大力加强了部队的思想工作,逐步稳定了部队情绪,终于坚持到达平西根据地。

到达平西根据地后,党组织派徐智甫先到冀热察区党委党校进行学习。徐智甫平素十分重视党的政策理论学习,这样的机会更是难得,他在党校结合实际,刻苦学习马列主义和毛泽东的著作,认真钻研党的有关抗日战争的方针和政策,进一步提高了理论和政策思想水平,更加坚定了抗战胜利的信心和决心。由于他具有很高的理论和政策思想水平,学习结业后被留在党校担任了教务主任。不久,平西根据地因斗争任务繁重急需领导干部,1939年9月,党组织又派他任昌(平)延(庆)联合县第一任县委书记,开辟平北抗日根据地。

当时平北地处伪“满洲国”、伪“华北自治政府”、伪“蒙疆自治政府”三个伪政权的交界地区,昌延联合县是这个交界地区的中心,斗争十分复杂,环境极其残酷,土匪活动猖獗。过去,党组织曾几次派人来这个地区开辟工作,都因斗争复杂,环境残酷,没有能够站住脚。徐智甫来到这里后,同县长胡瑛和县委其他同志一起,紧紧依靠广大群众,通过艰苦卓绝的工作,建立党的组织,发展武装斗争,以“后七村”(即铁炉子、沙塘沟、慈母川、井儿沟、里长沟、霹破石、黄家沟)为中心,逐步向十三陵地区和龙关、赤城方向发展,宣传党的抗日政策,发展党的组织,建立区、村政权,开辟新的根据地,终于把抗日烽火在八达岭周围地区点燃起来,建立和发展了平北抗日根据地。

1940年春,庄稼青黄不接,昌延联合县所属地区粮食奇缺。为了克服困难,徐智甫经常以野菜充饥,身体严重浮肿。这时,他得知平北游击大队在南山已断粮7天,立即亲自到王庄、东三岔村动员群众,筹集了三四麻袋粮食,然后颗粒不动,克服重重困难,迅速送到南山,解决了子弟兵的燃眉之急。至今,当时曾在游击大队工作的老同志谈及此事,仍然激动不已。

1940年5月,敌人纠集大批日伪军向昌延联合县发动“扫荡”。当时,八路军主力部队正在外线作战,县里只剩下一些地方干部。在形势十分紧急的情况下,徐智甫带领县委和县政府所有同志深入各地区乡村,大力宣传和武装群众,迅速组织了昌延游击队,采取机动灵活的战术,展开反“扫荡”的游击战争。在此期间,他患了疟疾病,无法医治,开始一周发作一次,后来越加严重,有时一天发作几次。一天,他同几个同志转移到圈子村,这里环境比较好,房东也很可靠,同志们劝他留下养养病,等病好了再走,他执意不肯,坚持和同志们一道打游击。就这样,他硬是挺了下来,始终没有离开战斗一线,最后终于粉碎了敌人的“扫荡”,保卫了根据地的抗日政权。

1940年8月27日晚,徐智甫同县长胡瑛在黄土梁村研究工作直至深夜。转天清晨,黄土梁村被敌人包围,他和胡瑛、程永忠等人一起突围。在突围战斗中,徐智甫不幸中弹负伤。他看到敌众我寡的形势,意识到自己不可能突围出去了,便撑着伤病身体同敌人展开激战,把一颗颗仇恨的子弹准确射向敌人。在剩下最后一粒了弹时,为保全共产党人的气节,举枪自殉,壮烈牺牲。徐智甫牺牲后,灭绝人性的敌人竟残忍地割下他的首级示众。

为了纪念革命先烈,解放后,中共延庆县委和县人民政府在烈士生前战斗过的二河道村西侧山坡上,为徐智甫、胡瑛、程永忠三位烈士树立了一座纪念碑,供人们永远凭吊和缅怀。在北京市北郊著名旅游胜地龙庆峡建立的“平北抗日战争烈士纪念碑”上,还专门铭记了徐智甫烈士生前的光辉业绩,称誊他是“革命烈士的杰出代表”。