霜染东风,秋揽神舟

——神舟十二号载人飞船飞行任务全记录

■新华社记者黎云、张汨汨、米思源

回家的日子,总是洒满了阳光,连戈壁荒漠里的石头,也被寒霜染得绚烂无比。

当第一缕阳光洒进东风着陆场,发动机的轰鸣叩醒了这片沉寂的荒原。

北京时间9月17日13时34分,神舟十二号载人飞船返回舱在东风着陆场预定区域成功着陆,执行飞行任务的航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波安全顺利出舱,身体状态良好,中国载人航天空间站阶段首飞完美收官。

三个月前,神舟十二号载人飞船从东风航天城腾空,将三名航天员送上太空。

三个月后,金色戈壁再揽神舟入怀。

秋色正好,胡杨渐黄,中国载人航天事业在新的阶段走出了铿锵的步伐。

跨越是一种勇气

6月17日,也是这样一个阳光灿烂的日子,长征二号F遥十二运载火箭搭载神舟十二号飞船,在酒泉卫星发射中心点火升空。

那天,有摄影师用长曝光捕捉到了那壮美的一刻——神箭托举神舟,在碧蓝的天幕上划出一道极漂亮的弧线,消逝在大气层外。

这是中国航天的新高度。中国载人航天空间站阶段的首次载人飞行任务就此展开。

6月17日9时22分,搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭,在酒泉卫星发射中心准时点火发射,约573秒后,神舟十二号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波3名航天员送入太空,飞行乘组状态良好,发射取得圆满成功(多图合成)。新华社记者 琚振华 摄

建造空间站、建成国家太空实验室,是实现我国载人航天工程“三步走”战略的重要目标,是建设科技强国、航天强国的重要引领性工程。回望飞天之路,神舟系列飞船的每一次升空、每一次飞行、每一次着陆,无一不是在艰辛中铸就辉煌,在挑战中实现跨越——

1992年9月21日,中国的载人航天工程正式启动,代号“921工程”。

其时,世界航天大国已在这一领域行进了30余年:苏联研发的第三代飞船已经升空,建设了两个空间站;美国则完成了从飞船向航天飞机的跨越。

面对重重压力,中国载人航天白手起家。

1999年11月20日,酒泉卫星发射中心,神舟一号无人飞船在长征火箭的托举下拉开了中国载人航天的大幕。中国航天人用短短7年时间,走完了发达国家用三四十年走过的路。

有西方媒体评论:中国一夜之间,跻身世界航天大国行列。

1999年11月20日,神舟一号无人飞船在酒泉卫星发射中心发射升空。新华社发

从无人飞行到载人飞行,从一人一天到多人多天,从舱内实验到太空行走,从单船飞行到组合体稳定运行……中国载人航天事业一步一个脚印地向着既定目标前进,在较短的时间内,以较少的投入,高标准、高质量、高效益地走出了一条具有中国特色的载人航天工程发展道路。

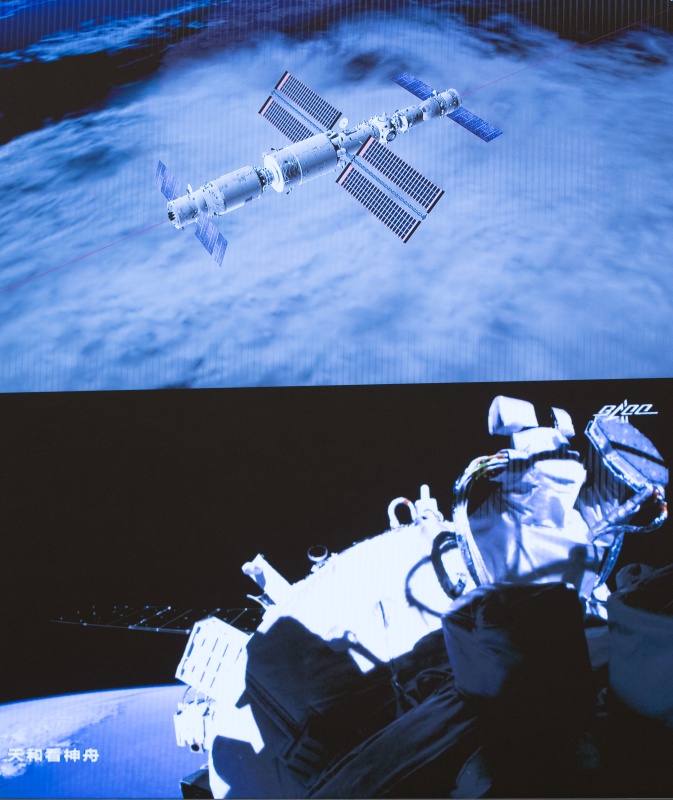

“各号注意,我是北京,飞船转200米保持,状态正常,天和核心舱对接前状态正常,继续实施交会对接。”

就在神舟十二号发射6.5小时后,飞船采用自主快速交会对接模式,成功对接于天和核心舱前向端口,与此前已对接的天舟二号货运飞船一起构成三舱(船)组合体。

这是6月17日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十二号载人飞船与天和核心舱自主快速交会对接成功的画面,与此前已对接的天舟二号货运飞船一起构成三舱(船)组合体。新华社记者 金立旺 摄

此前,神舟八号到神舟十一号飞船与天宫一号、天宫二号交会对接,通常需要约两天的时间。从两天缩短到6.5小时,有媒体将之比作“从绿皮火车升级到高铁动车”。

在神舟十二号飞行任务中,三度飞天的聂海胜、再叩苍穹的刘伯明,与首征太空的汤洪波一起,顺利进驻天和核心舱,成为入驻中国空间站的第一批主人。

短时间、高效率的交会对接,使航天员飞行体验有了很大提升,全自主的交会对接模式也大大减少了地面飞行控制人员的工作量和工作时间。

这仅仅是神舟十二号创新突破的一个小小侧面。为满足航天员在轨驻留期间的应急救援需要,长二F火箭系统进行了108项技术状态的更改,增加了故障检测和逃逸系统,以确保航天员在发射过程中的安全。

神舟十二号的飞船系统应急救援标准也进一步提高,当船箭组合体在发射塔准备发射时,另一艘地面待命救援飞船也已经完成推进剂加注前准备,随时可启动后续发射工作程序。

发射场系统、测控通信系统技术的状态变化也多达100多项,以满足具备应急发射救援能力的需求。

因为在轨驻留时间还会越来越长,航天员选拔训练的要求显著提高。应急救生、积极撤离、积极救援、待援、故障处置……航天员需要接受训练的科目和内容更多,难度更大,平均达到了6000学时以上。

在征服宇宙的路上,挑战永远存在,创新永无止境。中国航天人正在奋笔书写世界航天史上的“中国式跨越”新篇章。