本期“特别关注”分享两位博士的故事,一位在研究所工作,曾到边防连队代职;一位毕业后就被分到基层部队。当博士与基层相遇,会碰撞出怎样的火花?请看下面的报道。

陆军研究院某研究所工程师朱会杰——

“小白杨”已融入我的灵魂

■解放军报记者 胡 璞 通讯员 李 彦 郝 超

图片由马占权、高 攀提供

“一棵呀小白杨,长在哨所旁……”歌曲《小白杨》耳熟能详,但很多人可能不知道,它的故事发生在新疆塔城军分区某边防团塔斯提边防连。

因为这首歌,塔斯提边防连也被称为“小白杨边防连”。去年,陆军研究院某研究所工程师朱会杰来到这里代职,为期3个月。

而今,离开那里已有100多天,但只要听到《小白杨》的前奏,朱会杰就会立刻反应过来,他说,“‘小白杨’已融入我的灵魂。”

博士毕业到研究所工作,前年年底从上海交通大学博士后出站,朱会杰的履历表上始终缺了“基层”这一项。得知能有机会到边防部队代职,他毫不犹豫报了名。

“作为军队科研人员,我们的价值就是服务部队、保障打赢。”朱会杰说,选择到边防代职,更多是出于工作考量。

一些装备一到边防就“水土不服”,这个问题困扰朱会杰很久。“我们以前对边防环境了解不多、对边防部队需求掌握不深。”他说,要让军事科研符合部队需要,研究人员就必须到练兵备战一线去。

“以前只是有所耳闻,这一次亲身体会到了。”朱会杰说,虽有心理准备,但边防的苦还是超出了想象。

当时正值盛夏,白天气温能达到三十八九摄氏度,稍微一动就是一身汗。得知连队一周只能洗两次澡,朱会杰很诧异,官兵们却说这已经很幸福了。后来,朱会杰到前哨点位执勤时,才知道此言非虚,因为在那里两周都洗不了一次澡。

战友们还告诉朱会杰,这几年,边防连队的条件已经有了很大改善,通了电、有了手机信号,他们可以经常给家里打打电话,以前通信不便时,很久都联系不到家人。他们中很多人常年戍守边防,有的连驻地县城都没去过,有的几年才见到家人一次。即使这样,他们还是不约而同选择了坚守。

“我没问过他们为什么,但似乎能够理解,因为到了那里,你就会被一股力量感染。”朱会杰说,边防就是一个神奇的地方,会让平凡人不自觉地向往伟大。

在边防的日子,除了感动,朱会杰还发现,基层官兵对于装备知识的渴求无比强烈。

一次训练,朱会杰看到战士们操作的无人机总是飞不远,一问才知道他们对相关原理只是略知皮毛。还有一架中继无人机,因为大家都不懂如何操作,一直被束之高阁。

“无人机可以用来进行大范围巡逻,实现目标的快速捕捉、跟踪,能够极大提高连队战斗力。”朱会杰说,战士们都想用好新装备,但受限于知识面不宽、理论了解不深而有心无力。

于是,一堂关于无人智能保障装备发展的专题课在这个边防部队开讲了。朱会杰授课结束后,好几名官兵感慨地说,这次真是大开眼界,对前沿军事科技有了更多了解。

朱会杰还发现,边防官兵用不好装备,不只是不懂,更多的是不敢,怕用坏了没法修。

边防连队位置偏远,像塔斯提边防连,距离最近的县城都有六七十公里,交通非常不便。有时,厂家出于时间、成本等因素考量,难以及时提供上门维修服务。

代职期间,朱会杰发现该团官兵巡逻使用的某型装备发生故障较多,该装备正好属于他的研究领域。发现这一情况后,朱会杰非常焦急,决心要帮战友们维修好。

经过研究所领导协调部队相关部门和生产厂家,能不能维修的问题解决了,但若按常规方式集中送修,一些在用装备则无法成行。于是朱会杰提议厂家维修团队上门服务,由边防团提供车辆保障,得到了多方支持。

装备修好后,朱会杰十分开心,但开心过后是深深反思:“科研人员不能埋头作研究,要多走出实验室,走进基层,了解部队的真实需求,为提高部队战斗力提供更加坚强的技术支撑和保障。”

代职结束后,朱会杰依旧和边防战友保持着联系,帮助解决一些技术问题。他说自己以后会经常到基层去,“我已经把今年的基层调研日程安排好了!”

我的代职日记

在塔斯提边防连代职期间,朱会杰养成了写日记的习惯。在这里节选其中的两篇,随朱会杰一起回忆他与边防官兵朝夕相处的日子。

代职第16天

今晚执勤的时候,我发现了一件遗憾的事:作为夜间执行任务的关键利器,某型观测仪竟然还不能被一些战友熟练使用!

我虽然以前也没有使用过这个仪器,可是摸索了几下便掌握了方法。然后我给一起执勤的小伙伴悉数指导了一遍。之后,我们通过试验,总结出不同距离下,人体站立、下蹲、卧倒等不同姿态在观测仪中的特点,以及如何根据明暗程度快速发现目标。此外,我还针对观测仪的防护特点,告诉战友们无论在开机还是关机状态下都不能对着强光,以免发生损坏。

我最近要把这些使用技巧和注意事项赶紧整理出来,让战友们快速掌握,不想让大家因为装备使用不当、训练水平不够而在未来的战争中吃亏。

代职第48天

再过几天,老兵就要退伍了。我这才知道,许多其他连队的战友,当兵十几年都没来过“小白杨”;也有一些人当兵几年没下过山、没有去过驻地的县城。这确实让我吃了一惊。

以前一直以为,边防就是离家远点,但最近慢慢体会到,信息的缺乏才是边防的痛点。这里最新的报纸还是一周之前的,这里有些战友的思维已与社会脱节。许多人不知道紫外灯消毒时需要躲避,不知道人工智能是怎么回事。正好过几天要授课,我要给战友们讲讲不法之徒如何使用软件和算法实施诱骗,防止大家泄密和上当。

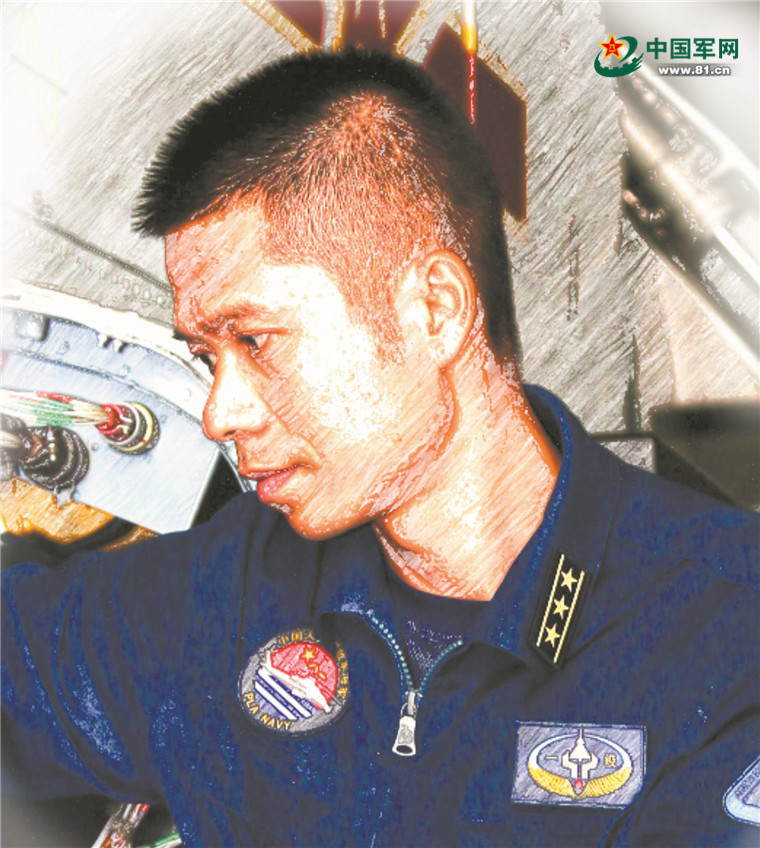

东部战区海军航空兵某团高级工程师邓露——

“基层这一关,必须要过”

■解放军报记者 向黎鸣 通讯员 李恒江 沈钇呈

图片由马占权、高 攀提供

一名无线电专业博士到基层部队工作,即使在现在看来,东部战区海军航空兵某团高级工程师邓露当年的选择依旧很“大胆”。

2014年,博士毕业前,邓露决定到基层部队工作,却遭到了家人、朋友的一致反对。当时,摆在他面前的不止这一个选项,他的同学也多数留在科研一线,但邓露很坚定:“每个人都有权利选择自己的人生,而我选择基层,因为那里更需要我。”

作这个决定绝非一时冲动。读博期间,邓露曾到该团从事某新装备研究。正是这段经历让他深刻认识到,基层部队面临着很多需要解决的实际问题,而此前他并不了解。

“如果想攻克技术难点、盲点,真正解决制约战斗力生成的问题,就必须离装备更近、离基层更近。”邓露说,这就是他选择到基层工作的原因。

但对刚刚走出象牙塔的邓露来说,到基层工作意味着自己要重新开始,适应角色的转变、环境的转换。

“不知道自己的选择是对是错……”刚来单位那天,邓露在日记中写下这句话。他坦言,当时很担心自己的人生价值能否实现。

而现实似乎在印证着他的担心。入职后,邓露发现,自己有很多基本能力需要提高、有许多实操方法需要学习。工具从笔记本电脑变成了扳手、螺丝刀,“师傅”从专业大拿变成了入伍才几年的年轻战士,心理落差不可避免地产生。

“博士很了不起吗?还不是要干我们干剩下的工作。”邓露至今记得一名年轻战士说的话。他相信这名战士并非故意挖苦,但那一刻,他还是被深深刺痛了。

迫切希望得到认可,但迟迟找不准定位、打不开局面,那段时间,邓露工作进展得并不顺利。

一次雷达出现故障,邓露和一位老兵为如何维修有不同意见。邓露通过理论推导判断故障原因并提出解决方法,但同老兵依据经验给出的结论截然不同。一时间,两人谁也说服不了谁,气急的老兵放下狠话:“你懂什么?!”最后经过验证,老兵的判断是正确的。说起这次经历,邓露诚恳地说:“自己确实缺乏经验,每一名基层官兵都值得我学习。”

实践的不足、经验的差距,让邓露一度很迷茫,他只好向导师求助。导师对他说:“想让自己的研究成果真正服务战斗力,基层这一关,必须要过,而且要过得漂亮!”

导师的一番话,让邓露有醍醐灌顶之感。“不是所有的博士都能适应基层。”他意识到,这是进入新角色、适应新岗位必须经历的阵痛。

调整好心态,邓露放下了博士的骄傲,把自己当成普通一兵,虚心跟着年轻师傅学操作,补上“经验”这门课。但当时他也憋着一股劲儿,想要证明自己,“你们能做的,我能做得更好;你们不能做的,我还能做好。”

卸下包袱的邓露,很快掌握了工作所需基本技能,也开始凭借扎实的知识储备和敏锐的判断力,解决了不少棘手难题。

又是雷达故障。但这一次,在大家面面相觑时,邓露主动站了出来。他根据以前看过的类似案例,结合相关理论,依靠自己出色的计算、编码和分析能力,顺利找到故障所在并成功排除。

邓露一鸣惊人。战友们称呼他“博士”,此前更多的是出于对“博士”这个身份的尊重,而这次过后,则完完全全是对他能力的认可。

在工作历练中,完成角色蜕变,邓露迅速成长为一名优秀的基层工程师。这些年,一直身处练兵备战一线的他始终坚持科研,将目光聚焦在解决实际问题上。发表10余篇论文、申请3项发明专利、排除百余起装备故障,邓露不断用成绩证明自己当初选择的正确。

如今已在基层工作了7年的邓露心如止水。他说如果基层需要,自己会一直扎根在这片沃土上,不断开花、结果。