聊聊那些影响人类航海的技术

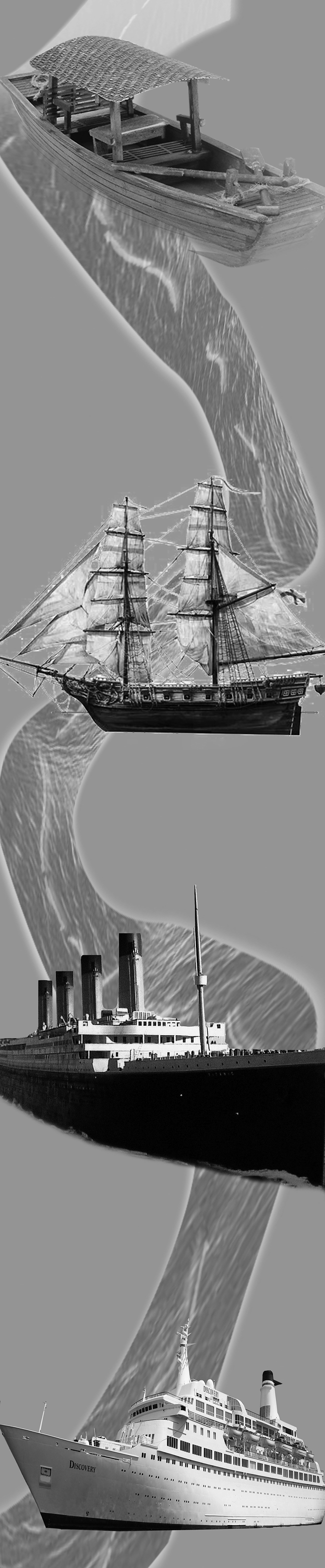

600多年前,一支由艨艟巨舰组成的船队,浩浩荡荡从中国沿海出发,旌旗蔽日,威仪隆盛。34岁的郑和意气风发,率船队开启了七下西洋的航程。

中国航海家的这一壮举,比欧洲航海家哥伦布开辟新航路早了近一个世纪,在人类文明史上留下了辉煌篇章。

郑和下西洋的事迹,被绘制成《郑和航海图》。这是世界上现存最早的航海图集。其中所展示的水罗盘和牵星过洋等技术,充分体现了中国曾经领先于世界的航海智慧。

如今,郑和船队远洋航行的很多细节已经难以考证。但可以确认的是,这一定是一次次充满了探索的勇气、开放的胆魄和执着的梦想的冒险。

2005年7月11日,是郑和下西洋600周年纪念日。国务院批准,将每年的7月11日确立为中国航海日。今年7月11日,正值第18个中国航海日。本版推出特别策划,请看——

——编 者

导航技术

星辰指向 解锁经纬

■解放军报记者 王凌硕 通讯员 倪栋梁

茫茫大洋中,再大的船只也如同沧海一粟。要想顺利到达目的地,导航至关重要。

英文“导航”一词原是从拉丁文的“船舶”和“指向”组合成的词汇转化而来。

很长一段时间,航海依赖着陆地参考系。

陆地交通有着“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”的沿途风景,在丰富参照物的辅助下,人们凭借着记忆便能抵达目的地,有时甚至连动物都能“老马识途”。

但茫茫大洋中,在严重缺乏可供参照的地理标识情况下,勇敢的航海家们如何辨别方向呢?

答案在天上——天文导航。

天文导航中,日月星辰如同指引航海者的灯塔。太阳、月亮、北极星是天文学研究中至关重要的三个天体,人们借助它们,判断自己在地球上的纬度。中国古代航海家由此总结发明了具有中国特色的天文观察导航技术——过洋牵星术。

指南针是中国古代四大发明之一。指南针应用于航海也是从中国开始的,并引起了世界航海技术的重大变革。中国古代文献记载:“舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦则观指南针”,由此实现了全天候导航。

在很长一段时间内,人们通过观测太阳或者北极星的高度可以大致确定船只所在的纬度,但确定经度是一个难题。1759年,英国钟表匠约翰·哈里森制造出H4航海钟。此后几十年里,价格昂贵的航海钟逐渐得到广泛应用。人们可以通过航海钟来准确获知某已知经度地点的准确时间,并用以推算出所在地点的经度。

一个罗盘、一张海图、一块钟表、一个六分仪、一副尺规,人类的远洋航行能力自此有了根本性提高。

随着时代的发展,当天体不仅仅是日月星辰,还有人造卫星时,天文导航产生了跨越式的发展——全天时、全地域的卫星导航系统为人们打开了全新的大门。

在由导航卫星搭建的星地坐标系中,每个星座都有自己的坐标信息,通过测量我们与星座间的距离,就能解算出我们在该坐标系的位置。

从根本上说,卫星导航的核心就是时间测量。在信号传播速度(光速)已知的前提下,时间测量越精密,位置解算就越精确。

在卫星导航系统中,1纳秒(十亿分之一秒)的时间误差将导致0.3米的距离误差。要实现如此精密的时间测量,只有原子钟能做到。

原子钟,是利用电子跃迁释放电磁波原理制造的钟,是导航卫星的“心脏”。在原子内部,电子绕原子核高速旋转,有不同的旋转轨道。电子在不同的旋转轨道上具有不连续的能量差异,称为能级。电子在不同能级之间跃迁频率是固定的,利用这一特性,便可以制作出非常精确的计时仪器。原子钟也会如普通钟表一般“嘀嗒走时”。不同的是,这种“嘀嗒”更均匀,表现为一种电磁波形式,10亿年才累积一秒的误差。

2020年6月23日,长征三号乙火箭将北斗三号最后一颗全球组网卫星送入太空,北斗三号系统全面建成。此时的北斗,是中国的北斗,更是世界的北斗。

作为完全由我国自主建设运行的全球卫星导航系统,北斗卫星导航系统如它的名字一般,为人们带来来自太空的无处不在、无时不在的时空信息服务。

目前,中国正在推动以下一代北斗系统为核心的国家综合定位导航授时(PNT)体系建设。2035年前,将建成以北斗系统为核心,更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系,为未来智能化、无人化发展提供核心支撑。

从北极星、指南针、罗盘,再到今天的北斗卫星导航系统,富有探索和创新精神的中华民族,翻山越海的步伐从未停止,不断走向更加美好的未来。