指挥员不能离开“前线”

■韩雪峰

作者:周洁

苏联话剧《前线》里有个有趣的细节——戈尔洛夫让记者“多到火线上走走”,可到了谋划战争的时候,自己却离开了“前线”。思维僵化、不学新知,拿“以往的前线”经验,判断“现在的前线”战势,戈尔洛夫最终一败涂地。

“但得辕门能拜将,边墙何用两三重?”千军万马看指挥,打仗就是打将。军队能不能打仗、能不能打胜仗,指挥是一个决定性因素。指挥战争,一级有一级的职能。指挥员身处“中军帐”,手持“令箭牌”,身后有千军万马,身上有千钧重担,一项最重要的职能就是“运筹帷幄之中,决胜千里之外”。这里的“千里之外”就是“前线”,身在兵中、心在一线,对局势了然于胸,对形势洞若观火,方能指挥若定、决战决胜。

率军者披坚执锐,执戈者方能战不旋踵。战争年代,我军一大批指挥员身处战场第一线、靠近战争最前沿,听得见炮声、闻得见硝烟、看得见敌人。打起仗来,他们不仅敢于喊出“跟我上”“我先来”,身先士卒、冲锋在前,而且了解部队、熟悉前线,智勇双全、用兵如神。主将奋勇,三军用命。跟着这样的指挥员,官兵自然敢上、愿打、能拼,不怕牺牲、奋勇杀敌。

“明者因时而变,知者随事而制。”昨天的战争背影不远,今天的战争面貌一新,明天的战争雏形已现。随着科学技术飞速发展、武器装备更新换代、军事理论推陈出新,战争形态变了,作战方式变了。信息化战争是不见面的战争,打的是“芯片”,比的是“算法”。各级指挥员不一定都要冲入敌阵、捉对厮杀,但人可以不在战场第一线,头脑绝不能离开战争“前线”,战争思维、作战理念和知识结构必须与时俱进。

当年,毛泽东同志让人写了一篇题为《我们从考涅楚克的〈前线〉里可以学到些什么》的社论,告诫全党同志:“我们早点警惕一些,早点学会一些,我们可以少走很多冤枉路,少犯很多错误。”战争无范式,千古无同局。军事领域是变化和意外发生最频繁的王国。如果思想僵化、抱残守缺,无视军事变革、一味墨守成规,嘴上说的是明天的战争,满脑子却是昨天的战争,该钻研的一知半解,该驾驭的简单应付,未来战场必定要付出惨重代价。

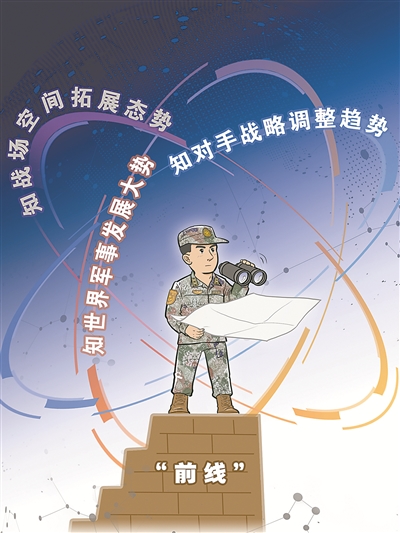

习主席告诫全军将士,千万不要做苏联话剧《前线》中那个固步自封的戈尔洛夫。明天的战争,说到底是“脖子以上的战争”。理念是实践的先导。面对科技之变、战争之变、对手之变,每一名指挥员都应自觉来一场军事学习革命,紧跟时代发展、紧贴战场前沿,认真研究军事、研究战争、研究打仗,真正做到知世界军事发展大势,知对手战略调整趋势,知战场空间拓展态势,牢牢把握未来战争的主动权。