与爱同行60载

——江苏省丹阳市“八姑娘”民兵班弘扬雷锋精神纪事

■中国国防报记者 宋子洵 通讯员 杨连波 杨建军

江苏省丹阳市河湾里村头,有一排高高的白杨树,这是60年前“八姑娘”民兵班第一任班长姜国英和她的姐妹们栽下的。

栽下的是白杨树苗,播下的是雷锋精神的种子。

60年风雨兼程,60年春华秋实。当年的幼苗开枝散叶,长成大树,撑起一片爱的绿荫。近年来,“八姑娘”民兵班先后被江苏省军区评为“拥军工作先进集体”“参加社会主义精神文明建设先进示范点”“学雷锋先进集体”;被江苏省政府、省军区命名为“学雷锋模范民兵班”。

组织新入队民兵宣誓。杨建军摄

缘起——

响应号召,爱心绵延一甲子

“向雷锋同志学习!”1963年3月,毛泽东同志向全国人民发出伟大号召,中华大地掀起学习雷锋的热潮。

当时,在雷锋精神感召下,丹阳市河湾里村共青团员姜国英、杨春秀、姜多芬等8位姑娘,主动承担起照料村里孤寡老人的责任。

一个深秋的夜晚,76岁的张爱华老人在家中突然上吐下泻。当晚陪伴她的杨春秀和姜多芬,急忙喊来姜国英等姐妹,一起把老人抬到卫生院。

张爱华在医院一住就是两个多月。为了凑住院费,姑娘们下河塘抓鱼捉虾、摸河蚌螺蛳去卖钱,可还是没凑够。

姑娘们一时愁眉不展。这时,杨春秀抚摸着自己两条乌黑发亮的辫子,不由眼睛一亮:“可不可以剪下辫子卖钱?”

“是呀,我怎么就没想到呢。”姜多芬一拍大腿,激动地说。

爱美是女孩子的天性。即便不舍,姑娘们还是含着泪水,剪下了心爱的麻花辫。她们用这笔钱为老人换来药品和老母鸡补身体。

此后,8位姑娘一直一边参加生产劳动,一边照料张爱华老人。一次,公社书记到河湾里村检查农业生产,得知8位姑娘的事迹后深受感动。他对身边的公社武装部长提议:“能否把她们吸收进民兵队伍,再成立一个‘八姑娘’民兵班?”

1964年3月10日,经上级批准,“八姑娘”民兵班正式成立,姜国英被任命为民兵班的第一任班长。就这样,八姑娘以女民兵的身份,在新的岗位上传承雷锋精神、争当雷锋传人。

几年后,姜国英出嫁了。交接时,她专门叮嘱第二任班长杨春秀:“就是再苦再累,也要让张爱华老人舒舒服服度过晚年。”

为不辜负老班长的期望和信任,杨春秀带领民兵们采取轮流值班的方式,每天到张爱华老人家里嘘寒问暖、照顾起居。

“铁打的营盘,流水的兵。”“八姑娘”民兵班成立以来,姑娘们换了一茬又一茬,可她们始终坚持助人为乐,先后照料本村和外村5位五保老人走完人生旅程。后来,镇里办起敬老院,姑娘们就定期到敬老院为孤寡老人缝补浆洗、打扫卫生、理发等。

“八姑娘”民兵班把心底的纯洁和善良奉献给孤寡老人,同样也把一片爱心洒向家境贫寒的孤儿和失学儿童。她们先后资助塘西村和归真村的多名孤儿完成学业,受到社会各界好评。

图①:举行班旗授旗仪式。杨建军摄

图②:到镇敬老院慰问老人。杨建军摄

图③:八姑娘事迹被编成舞台剧本。杨建军摄

坚守——

风雨兼程,助人为乐一生情

1995年底,姜红霞卸任民兵班第十一任班长,成为一名幼儿园老师。脱下迷彩服,成为一名“园丁”,她把雷锋精神融入教学实践,细心呵护每名幼儿健康成长。

有一年,当地政府和学校要对一些贫困生进行救济。虽然,姜红霞对每个孩子的家庭情况比较熟悉,但为了确保精准帮助需要帮助的家庭,她还是逐一家访。

“当时一进家门,我就被屋里简陋的环境惊到了。”回忆走访时的情景,姜红霞至今记忆犹新:塑料棚屋顶、黑黢黢的家具,让她感到特别心酸,眼泪情不自禁地流了下来。即便如此,孩子的家长为了面子,依旧不肯申领救济金。

“再苦不能苦孩子啊!”那些天,姜红霞多方奔走,积极为这名孩子办理申领救济金的相关手续。

也正是从那一年起,姜红霞养成了个习惯:每个学期申领特困救济金前,她不管多忙多累,都要去孩子家里走一趟。

尽管已经离开了“八姑娘”民兵班许多年,可对姜红霞而言,那段时光仿佛就在昨天,“助人为乐”这四个字,如刀刻斧凿般刻进了她心里,转化为自觉行动。

与其他姑娘离开民兵班的方式不同,黄伟丹是被第十六任班长潘丽琴“劝退”的。

作为一名护士,上夜班是黄伟丹的日常,可是“八姑娘”民兵班的活动大多在白天。因此,她只能白天黑夜连轴转。几个月下来,黄伟丹护理的患者好了一茬又一茬,可她却因过度劳累病倒了。

在潘丽琴的劝说下,黄伟丹恋恋不舍地离开了民兵班,但她始终不忘曾是“八姑娘”民兵班的一员。

为方便那些不便来医院就诊的患者,医院经常组织医护人员上门巡诊,而上门巡诊通常在下班以后,黄伟丹总是第一个报名。对于那些长期卧床在家的患者,黄伟丹也会定期给他们的家属打电话,提醒他们更换必要的医疗用品。

第十任班长王晓琴离队后,即便工作再忙,也要抽出时间到敬老院帮老人们理发;第十五任班长舒晶离队后,毅然踏上远赴孟加拉国支教的旅程;曾是该班民兵的杨夕娣只要看到募捐信息,她都会第一时间伸出援助之手、提供力所能及的帮助……

时光荏苒,岁月如梭。如今,这些姑娘们的脸上早已留下了时间的痕迹。可与她们交谈之间,记者依稀看到,一个个梳着麻花辫在田野里、村落间奔波的身影,像一帧帧电影画面浮现在脑海,挥之不去。

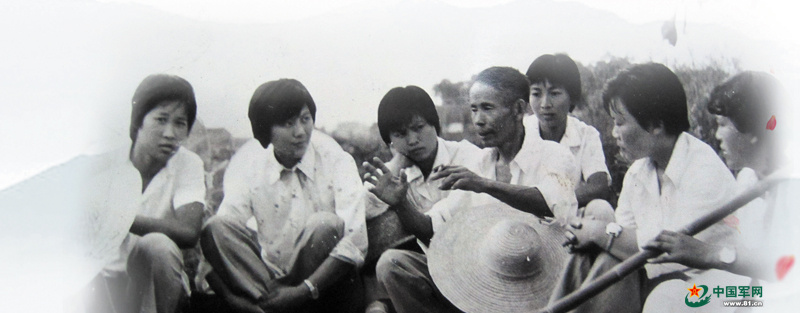

20世纪80年代,“八姑娘”民兵班的姑娘们帮工休息时聆听新四军老战士讲抗战故事。杨连春摄

辐射——

守望相助,薪火相传一座城

在蒋墅中心小学采访,六年级学生陈天乐给记者留下深刻印象。

“老师经常教育我,长大后要像八姑娘帮助我那样去帮助别人,把爱心传递下去。”陈天乐挺了挺胸膛,骄傲地说,“我现在加入学校学雷锋志愿服务小组,经常去参加学雷锋活动。”

现任“八姑娘”民兵班民兵、学校教师葛金花告诉记者,受“八姑娘”民兵班影响,20世纪80年代,蒋墅中心小学正式成立学雷锋志愿服务小组,定期组织学生到敬老院及参战老兵家中做好事。

“最近几年,报名参加这个小组的学生越来越多。”葛金花高兴地说,“我们顺应学生及家长要求,在每个班级都成立学雷锋小组,让更多的孩子参与进来。”

“用爱心传递爱心,汇成爱的海洋。”记者漫步校园,“学习雷锋好榜样”的标语随处可见。“八姑娘”民兵班的姑娘们把向上向善的种子,播撒到孩子们的心灵深处,慢慢地生根发芽、开花结果。

2023年12月18日,甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震后,“八姑娘”民兵班及时与南京师范大学中北学院的“八姑娘”青年志愿服务团携手举办一场义卖活动。他们拍卖蒋墅中心小学孩子们的手工制作品,所得6000多元善款第一时间汇往灾区。

活动策划者、现任民兵班班长潘丽琴说:“善款不是很多,却是大家的一片心意,孩子们也从中感受到了帮助他人的快乐与幸福。”

在“八姑娘”民兵班荣誉室,一场民兵班新入队仪式正在进行。记者看到,十几名中医院的医生举起右拳,庄严宣誓。如今,“八姑娘”民兵班经过发展壮大,目前已经拥有12支学雷锋小分队200余人,涵盖退役军人、医生、学生等多个群体。高速收费站的志愿者们,已经数不清楚多少次帮助走失的老人孩子找到回家的路。一档《八姑娘帮你忙》栏目,更是帮助无数需要帮助的群众解了燃眉之急。

为把雷锋精神更加广泛地传播出去、弘扬开来,“八姑娘”民兵班还远赴浙江洞头岛,与“女子民兵先锋连”结对学雷锋;走上上海市南京路,与“身居闹市、一尘不染”的“南京路上好八连”官兵以及全军英模陶依嘉携手学雷锋;与江苏宝应“二妹子民兵班”一起走进渔民家中学雷锋送温暖送爱心……

一束光照亮一座城,无数束光汇聚在一起,汇入学雷锋的滚滚洪流,让雷锋精神不断绽放出璀璨的时代光芒。

制图:王秋爽