一人多帮手, 走好“官之初”

——东部战区陆军部队少尉排长成长经历微观察③

■杨 光 余睿喆 解放军报特约记者 高骏峰

谢 岩绘

“右翼攻击受阻,穿插分队快速前出!”夜色正浓,东部战区陆军某旅训练场激战正酣,少尉排长李冲冲带领分队悄然穿插至“敌”后,一举捣毁其火力点。事后复盘,李冲冲没有亮摆成绩,而是指出自身存在的多个问题短板,营连主官听后频频点头。

“我能有今天的表现,主要得益于战友们的悉心帮带。”李冲冲说,毕业刚到连队,上级就给他指定了导师、师傅和对手。

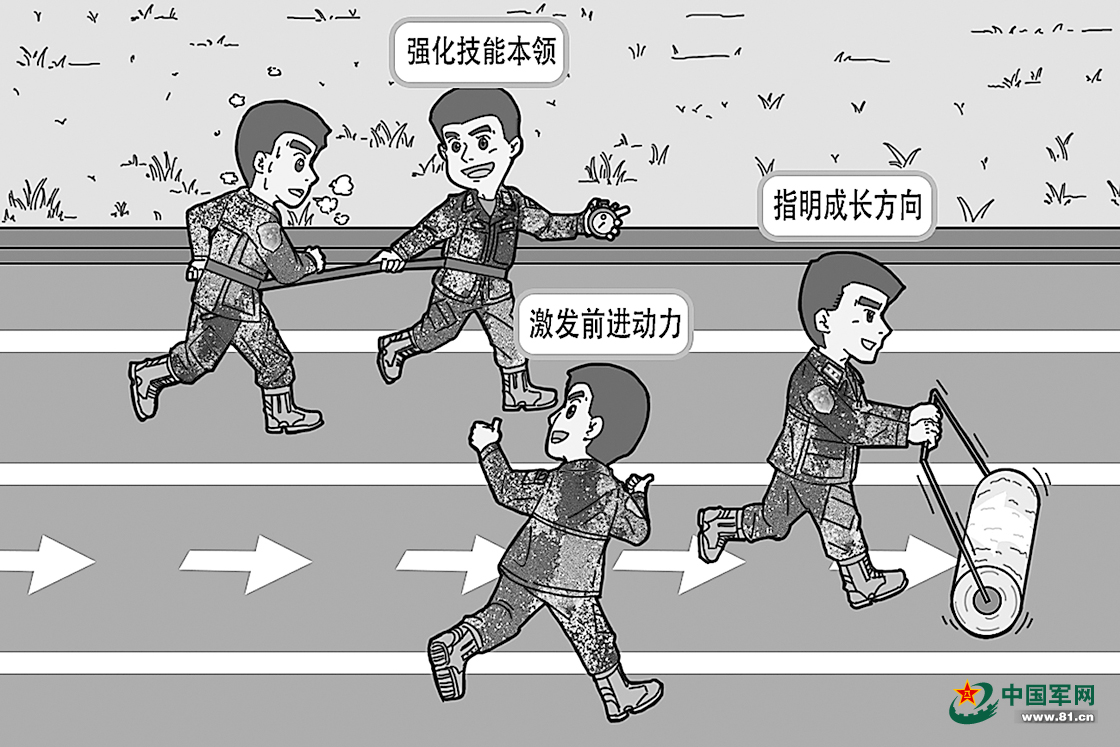

根据岗位特点和能力需求,精准配备成长帮手,是该旅探索推出的少尉排长培养新模式。该旅领导介绍,这些帮手各有分工,其中导师用来指明成长方向,师傅用来强化技能本领,对手用来激发前进动力,旨在通过全方位帮带、全过程引领,为少尉排长走好“官之初”的每一步打牢能力基础。

记者了解到,受益于这种培养模式,像李冲冲这样下连不久便在本职岗位崭露头角的少尉排长,在该旅还有不少。

如今已成长为中尉的排长李亚然,是大学生士兵提干,在同批少尉排长中年龄最大,与所在连连长同岁。刚下连时,为了帮助他快速成长,旅里特意指定营教导员当他的导师。

一次训练考核,由于考虑不周,他在组织实施中出了岔子,被连长点名批评。虽然知道是自己的问题,但看到与同龄人之间的能力差距,他心里很不是滋味。

热爱军营、渴望在部队建功立业,是李亚然参军入伍的初心。然而自身年龄上的劣势,让他对前途产生了迷茫。

注意到李亚然的变化,他的导师很快行动起来。“年龄不是成长路上的‘绊脚石’,努力学习训练,加快提升自己,才是你现在最需要考虑的事情。”谈心交心中,同为“大龄干部”的教导员,以自己的经历现身说法,帮助李亚然找到了努力方向。接下来,教导员与李亚然一起制订成长规划,将岗位任职能力细化为一个个阶段性目标,并督促他逐个实现。一段时间过后,李亚然取得了长足进步。一次战术演练,他被任命为小队长,在突击受阻的情况下,带领队员大胆实施迂回包抄,一举扭转战局。

“我这个一等奖,有我师傅董世昌一半的功劳。”说话者,是该旅装甲步兵连少尉排长熊小强。

去年7月,通过层层选拔,熊小强代表旅队参加军委组织的联合作战实验创客研练。他一路“过五关、斩六将”,战胜上百个竞争对手,斩获一等奖。

但很少有人知道,熊小强刚下连时,不仅训练成绩平平,甚至一度还产生了“躺平”的想法。

当时,坦克专业出身的熊小强尽管被分到了装甲步兵连,却走上了通信岗位。面对全新的专业、从未接触过的装备,熊小强一时不知所措,每次参加训练都倍感煎熬。不久之后,通信技师董世昌成为熊小强的师傅,事情才有了转机。

董世昌带领熊小强从零学起,一有空闲就铆在车炮场研究武器装备,钻研战术理论。对董世昌专业上的造诣,熊小强心悦诚服,心生向往,他一扫先前的萎靡重新振作起来,如饥似渴地苦学新专业,最终从“门外汉”成长为“内行人”。熊小强的转变,让大家刮目相看,两个人的师徒情谊在该连传为佳话。

“成长路上,除了明确方向和学精专业,有一个好对手同样重要。”这是少尉排长梁东和孙大彬的共同体会。

梁东和孙大彬,一个是战士提干,体能素质过硬;一个是生长学员,学习能力强。两人同时下连,又被分到了同一个连队,彼此谁也不服谁,暗中憋着一股劲。组织上因势利导,索性让二人互为对手。

在某次对抗训练中,信心满满的孙大彬按照原定路线,一边侦察“敌情”,一边带队向前沿阵地突进,却被接二连三的袭扰打乱了进攻节奏,导致行动出现迟缓。而作为对手的梁东,则根据现地情况,组织灵活穿插,带队抢先一步夺占高地。

走下训练场,孙大彬没有抱怨和气馁,而是主动找梁东复盘,及时发现自身不足之处。梁东也向他请教了一些战术技巧。交流碰撞间,两人产生了惺惺相惜、相见恨晚之感。

就这样,在互为对手的较量中,他们彼此磨砺、相互成就,共同成长。前不久,梁东通过了军事体育“特三级”考核,孙大彬被集团军评为优秀“四会”教练员。

“在军营追光前行,从来不是一个人的战斗。”几天的走访中,记者感受到,该旅对少尉排长的培养,既有“自己跌倒自己爬起来”的粗放,也有“扶上马送一程”的细致。在此过程中,机关与基层营连共同携手,通过“压担子”“建台子”“搭梯子”,帮助少尉排长在基层沃土快速拔节成长。

夏秋之交,到了又一批新排长下连的时候。记者在该旅机关看到,一张新的帮带人员名单即将拟定完毕。有道是“一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮”,记者坚信,借助这份名单,在少尉排长身上,一定会有更多的精彩发生,会有更多的“不可能”被创造出来。