“塞上江南”的日子红彤彤

———宁夏铸牢中华民族共同体意识共建美丽家园纪实

■解放军报记者 孙兴维 马嘉隆 李扬扬

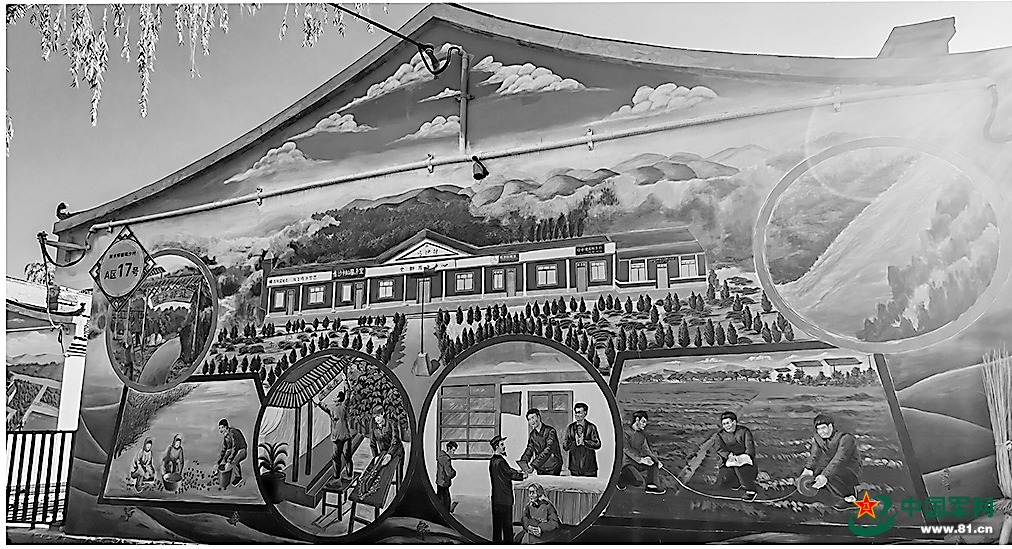

中卫市鸣沙村驻村干部将各族易地搬迁群众齐心协力建设新家园的场景,绘制成墙画。解放军报记者 于心月摄

写在前面

“日新月异黄土地,咱农民现在把金扁担扛,心里头美呀我一口一声地唱……”

走进宁夏中宁县大战场镇红宝村,由当地村民成立的合唱团放声高歌,唱响“干沙滩”变“金沙滩”的新生活。

红宝村是易地搬迁的吊庄移民村,少数民族比例约占18%。在这个回汉混居的村庄里,地地道道的农民从零开始学习声乐,走出田间地头登上国家大剧院的舞台,把爱党爱国、团结奋进的主旋律唱进各族群众的心田。

宁夏,九曲黄河蜿蜒流淌,孕育出瓜果飘香的“塞上江南”。这片6.64万平方公里的土地上,汉族、回族、蒙古族、维吾尔族、满族、东乡族等多个民族同饮黄河水,各族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起,团结互助建设共同的家园。近年来,宁夏紧扣铸牢中华民族共同体意识主线,把各族人民的心紧紧连在一起,谱写了一曲新时代建设美丽新宁夏的奋进之歌。

日前,记者跟随“铸牢共同体 中华一家亲”主题宣传采访团走进宁夏,实地感受并记录各族群众携手奔赴幸福生活的新篇章。

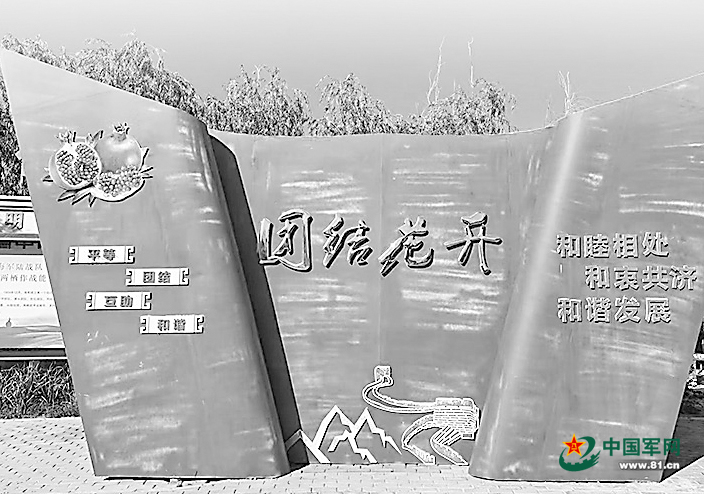

位于中卫市的沙坡鸣钟田园综合体主题展板。解放军报记者 李扬扬摄

56颗果实汇成特色茶饮

文化相融同唱一首歌

宁夏的枸杞、福建的茶叶、新疆的沙枣、河南的芝麻、广西的桂圆、云南的玫瑰……天南地北的特产,汇聚成一杯宁夏人待客必备的茶饮——八宝茶。

宁夏有着“九寨咽喉,七关襟带”之称。巍巍贺兰山,地处古丝绸之路重要节点。这片西北土地上,自古就有南来北往的客商分享风物特产。

在吴忠市一家早茶店铺,店主吴涛依据不同季节搭配各色食材。初秋时节,他在八宝茶中放入3朵玫瑰花、4颗桂圆、4颗核桃仁、4个红枣、5颗沙枣、12颗葡萄干、24颗枸杞。56颗果实交融碰撞,为一盏清茶增添诸多风味。

四海同风,天下一家。海纳百川的各族文化汇聚于此,谱写出一段由多元迈向一体的团结史诗。在宁夏引黄古灌区,百余年前开凿的古渠至今仍汩汩流淌、惠泽塞上。各民族共治水利,成为宁夏地区民族交往交流交融的重要内容。来自五湖四海的移民,齐心协力将这里打造为享誉天下的“西北粮仓”。

一部悠久的宁夏史,就是一部各民族交往交流交融的历史。继往开来,各族儿女团结奋进的时代新篇不断续写。

距离银川市约200公里的同心县,是宁夏的主要回族聚居县之一。1936年10月,陕甘宁省豫海县回民自治政府在这里成立,这是中国共产党对民族区域自治政策的最初实践。

在同心县红军西征纪念馆,“薪火相传”老干部宣讲团成员、66岁的退役军人马希伟多年来义务为游客讲解红军西征途中的民族团结故事。“毛主席曾与回族阿訇马德海彻夜长谈,第一次提出了红军对回民的‘三大禁条、四大注意’,第一次署名发表了《中华苏维埃中央政府对回族人民的宣言》,成为我党第一部制定民族团结路线方针政策的纲领性文件。”面对不断围拢过来的参观群众,马希伟娓娓道来。

在“薪火相传”老干部宣讲团,像马希伟这样的志愿者共有45人。宣讲团发起人白金祥,退休前一直从事老干部工作。为了让铸牢中华民族共同体意识深植各族群众心底,2017年起,白金祥邀请一批老干部、老战士、老教师、老模范,组成一支平均年龄67岁的老干部宣讲团。团如其名,他们希望让这片土地上的红色血脉“薪火相传”。

采访中,记者走过宁夏5个地市,在80余个民族“互嵌式”社区里,每逢春节、中秋、古尔邦节等各民族传统节日,社区居民都会举行各具特色的庆祝活动。各族群众在同唱一首歌、同跳一支舞、同吃一桌饭中,构筑着中华民族共有精神家园。

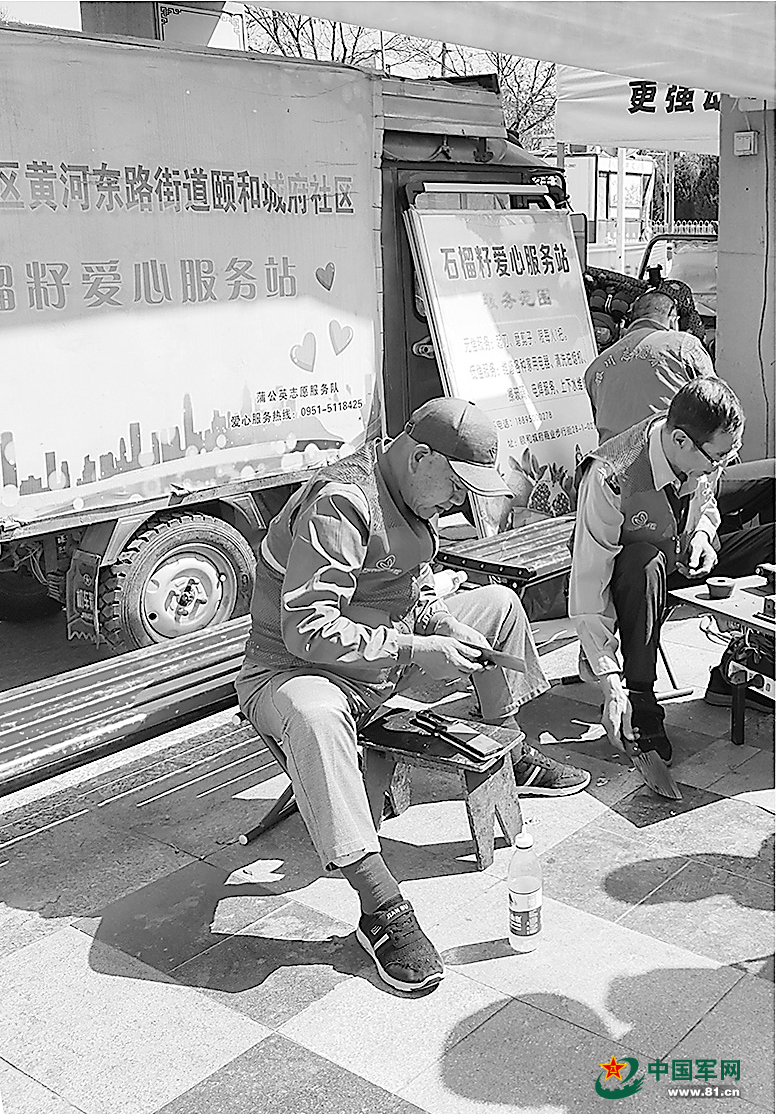

银川市颐和城府社区志愿者在石榴籽爱心服务站开展群众服务活动。宁夏党委宣传部供图

特色菜肴端上乡邻“百家宴”

守望相助同心建家园

嘹亮的民歌,欢快的歌舞,赢得现场观众如潮掌声。和煦的阳光洒落下来,映照出一张张明媚的笑脸。8月12日,吴忠市胜利镇的居民欢聚一堂,共赴一场热闹的乡邻“百家宴”,庆祝第20个社区邻居节。

一条条长桌上,摆放着各家各户端来的特色菜肴;舞台上,由邻里亲朋们排练的汉服走秀、民族歌舞等节目轮番上演,赢得喝彩声一片;场地四周,身穿红马甲的社区志愿者正在为居民免费理发、缝衣服、磨菜刀……邻里和睦,其乐融融,每个人嘴角都抑制不住地上扬。

“中华民族是个大家庭,我们都是一家人,自当携手创造我们美好的家园。”活动现场,记者遇到“七一勋章”获得者、回族老人王兰花。退休之后,“突然闲下来心里空落落”的王兰花,牵头成立吴忠市首个社区志愿者服务小组“王兰花热心小组”。聊起发起志愿活动的初衷,王兰花笑着对记者说,“当时就想趁着还能动,为邻居们多做些什么。”如今,这支志愿者服务队已从刚成立时的7名成员发展到6万余人,除了调解日常矛盾纠纷外,还帮助照顾社区的空巢老人、残疾人、留守儿童等。

“老姐姐,又见面了!”“王奶奶,你们的志愿服务贴着我们的心呐!”记者和王兰花的交流过程,数次被路过的邻居打断。见到王兰花,社区居民都会停下来打个招呼。

兰花馨香,石榴花开。“俗话说远亲不如近邻。和睦的邻里关系,不仅有利于小家的生活幸福,也有利于社区的安定团结。”胜利镇党委书记任少平介绍,通过社区邻居节系列活动,胜利镇打造出睦邻文化品牌,各族居民在共居共学、共建共享、共事共乐中,共绘同心圆,共唱和谐歌。

多民族社区是各民族和谐聚居的生动缩影,也是铸牢中华民族共同体意识的沃土。在宁夏,携手开创幸福生活的道路上,军民团结的故事也在不断续写。

多年来,联勤保障部队第942医院派出巡回医疗队,深入民族聚居地区送医送药,向乡亲们宣传党的惠民政策。家住闽宁镇的赵鸿,正是在医疗队巡诊时与解放军结下不解之缘。在医疗队的鼓励支持下,赵鸿在闽宁镇率先开起宾馆,吃上“旅游饭”实现脱贫致富。

2020年,电视剧《山海情》剧组在闽宁镇取景拍摄,赵鸿兼任该剧的民俗顾问。电视剧热播后,赵鸿的农民文化大院成为游客打卡的热门景点。赵鸿逢人就说:“是解放军的医疗队领着我走进致富的大门!”

黄色沙海变身光伏“蓝海”

产业振兴同奔致富路

腾格里沙漠新能源基地全景。宁夏党委宣传部供图

车行宁夏平原,昔日扬沙之瀚海,今日繁荣之绿洲。位于吴忠市南部的红寺堡区,是全国最大的易地搬迁移民集中安置区。走进红寺堡,记者看到,在各族人民的共同努力下,这片千年未曾开发的土地,如今已是绿树成荫、屋舍俨然、酒庄林立。

矿物质丰富的土壤、干燥少雨的气候、昼夜较大的温差,得天独厚的风土条件,让贺兰山东麓成为优质酿酒葡萄成长的沃土。2015年,红寺堡区被评为“中国葡萄酒第一镇”。

8月上旬,第四届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会在银川开幕,440余名国内外嘉宾齐聚塞上江南,共赴一场味蕾之约、文化之约、发展之约。

从贺兰山东麓产区走向世界的葡萄酒,是宁夏特色产业发展的一个缩影。近年来,宁夏各族儿女同心奋进,新兴产业、特色产业发展步入快车道,初步建立以“六新六特六优+N”为支撑的现代化产业体系。

曾经,为保障我国第一条沙漠铁路——包兰铁路运行畅通无阻,科研工作者和宁夏人民用一捆捆麦草、一把把铁锹探索出以麦草方格为核心的综合治沙防沙体系,将茫茫大漠变成绿水青山和金山银山。

如今,走进中卫市沙坡头区,昔日“沙海”已变为减碳“蓝海”。在宁夏腾格里沙漠新能源基地,一排排光伏电板向阳而生,为中卫市源源不断输送绿电。

“首期项目投产后,年发电量达57.8亿千瓦时,相当于节约192万吨标准煤,减少466万吨二氧化碳排放。”工程师潘战国介绍,该基地发电量可为150万户家庭提供稳定用电,未来还将向湖南等地开展电力外送。

不仅如此,该基地引进“绿能开发+沙漠治理”新模式,将光伏板组件中心点离地距离提升至3米,为生态治沙和半夏种植留足空间。站在观景台向远处眺望,蓝色光伏板在阳光下闪闪发光,板下草方格稳稳挡住流动沙丘,沙蒿、沙米等沙生植物茁壮生长。

各族儿女共享优美自然风光,美丽新宁夏的发展底气更足。贺兰山下,处处跃动着发展的脉搏:在隆德县红崖村老巷子,修旧如旧的六盘山传统民居吸引游客参观游览;在吴忠市,一座座特色村庄洋溢着民族风情,农文旅融合成为村民的致富密码;在中卫市西部云基地,戈壁滩上崛起“东数西算”数据中心,新质生产力迸发强劲动能……

“红艳艳的太阳宁夏川,红丢丢的枸杞亮人眼,红彤彤的脸蛋笑开了颜,红火火的日子好喜欢……”旭日阳光下,红宝村农民合唱团唱响《红彤彤的日子》,唱出广大村民的幸福心声。正如一粒粒枸杞种子在宁夏大地生根发芽,各族群众在这片热土播种新生活的希望,沿着共同富裕的康庄大道携手前行。