谱写“兴县富民”振兴曲

——我国推动县域经济高质量发展扫描

■解放军报记者 于心月

写在前面

广西阳朔县,面积超10万平方米的免税城开门迎客,超500个知名品牌入驻;安徽肥西县,新能源汽车产业协作持续深化,上下游20余家龙头企业集聚……今年一季度,各地纷纷晒出成绩单,其中县域经济发展令人眼前一亮。

今年3月,习主席在贵州考察时强调:“要立足县域产业基础,注重分工协作,错位发展、串珠成链。”这一重要指示为各地区立足自身实际,促进县域经济高质量发展提供了科学指引和根本遵循。从2024年的“培育发展县域经济”到2025年的“大力发展县域经济”,政府工作报告对县域经济的发展定位之变,进一步推动县域经济高质量发展。

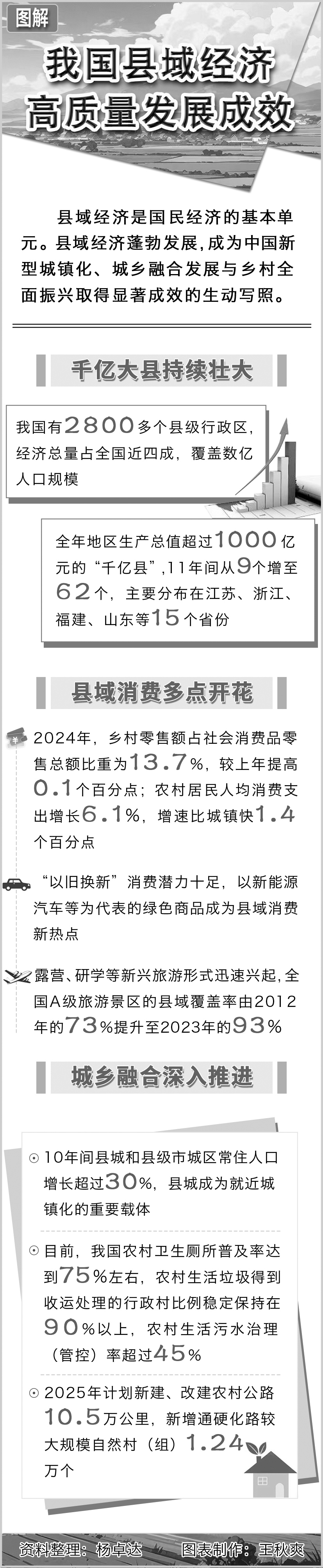

郡县治,天下安。县域,一头连着城市,一头牵着乡村,是国民经济的基本单元。如今,走在县城的古镇街巷,一线城市的新式茶饮、品牌连锁遍地开花;小镇居民的购物车里,添加了智能家电、数码穿戴等新鲜货。

一座座县域小城的发展故事中,蕴藏着中国经济的大能量。各地因地制宜打造特色产业,一批农业强县、工业大县、旅游名县竞相涌现,为中国式现代化写下生动注脚。

4月20日,在河南省光山县罗陈乡张楼村青龙河合作社,农民用移动式水稻秧苗输送机摆放秧盘。新华社发

“小而专”塑造新优势

暮春时节,贵州麻江县蓝莓园里浮动着清冽的果香,枝头果实褪去青涩,披上雾紫色外衣。

一大早,种植户张茂林和工人们穿梭在蓝莓丛间,娴熟地拨开叶片,采摘果实。“我们的蓝莓果径大、口感脆甜,日采摘量50多公斤,订单已排到一个月后。”张茂林说。

从零星分布的野生蓝莓,到如今开展规模化种植,20余年间,蓝莓产业在麻江县生根发芽、茁壮成长。在蓝莓专营店,蓝莓果汁、果酱等产品摆满货架,深受消费者喜爱;在产业园区,蓝莓与文旅、康养结合,衍生出多种新业态……2024年,麻江县蓝莓产业产值达8.05亿元,成为当地名副其实的支柱性产业。小小的果实,带动3.6万名群众人均增收1.2万元。

今年中央一号文件提出,发展各具特色的县域经济,支持发展就业容量大的富民产业,促进农民就近就业增收。眼下,各县域精准发力、各展所长,塑造“小而专”“小而美”的特有优势。

在湖南花垣县,蜂蜜、腊肉等搭上电商“快车”,销往全国各地;在黑龙江青冈县,鲜食玉米种植与加工标准化示范区串起“黄金产业链”;通过“品质怒江”认证的云南泸水市咖啡豆,搭上中欧班列远销海外……“土特产”正成为农民致富的“金钥匙”。

发展县域富民产业,范围在县域,目标是富民。当前,发展县域富民产业,已成为推进乡村全面振兴、推进新型城镇化、促进城乡融合发展的重要举措。广大农村居民嵌入县域特色产业链,一批新农人正成为田野的生力军。

4月的山城重庆,湿润空气中夹杂着榨菜的咸香味。位于丰都县的一家榨菜加工企业内,负责人黄涵正在生产线旁仔细检查每一道工序。一袋袋榨菜通过流水线运往包装区,经过打包、装箱等程序,即将销往海外市场。

丰都县青菜头种植历史悠久,过去村民种植的青菜头大多用来自行腌制咸菜。海外留学期间,黄涵时常想念家乡味道,却发现当地商超均没有榨菜售卖。归国后,黄涵回到丰都创业。如今,她的榨菜加工厂年产量达2万吨,其中1万余吨销往海外。榨菜厂提供就业岗位150余个,带动全县7000余户农户增收。

当乡村特色产业进入现代化的发展视野,许多像黄涵一样的新农人成为县域产业发展的带头人。越来越多农户加入其中,共享发展成果。

春末的一天,16时许,在湖北崇阳县泉陂村寄递物流综合服务点,负责人陈辉与一台无人驾驶配送车准时“碰头”,准备扫码卸货。“无人配送车一出发,就自动打电话告诉我到达时间。”陈辉介绍,线路开通后,他所在的快递点业务量不断增加。

数据显示,2024年农村网络零售额达2.56万亿元,同比增长6.4%。县域,不再只是承载乡愁记忆的故乡,更是有巨大发展潜力的广阔天地。

“数智化”打造新引擎

四川成都,车水马龙的商务中心区,一座海浪造型的建筑矗立于此。作为亚洲最大单体建筑,成都环球中心以别具一格的造型设计,成为游客热门打卡地。3公里外,国内首座“莫比乌斯环”式异形拱桥——五岔子大桥火遍网络,成为当地的地标建筑之一。

这些大型创意建筑的“钢筋铁骨”,均来自隶属成都的县级市——简阳。走进简阳市一家钢结构制造基地,智能化钢结构部件生产线设备整齐就位。自动上料、喷码、切割……技术人员正抓紧开展各单元测试。再过不久,这里的国内首条全智能钢结构部件生产线将投入使用。

“届时,整个生产线可实现智能转运、智能切割以及自动分拣,并通过自动引导运输车智能配送到指定工位。整个生产线实现无人化操作,生产效率较以往提高30%。”该基地相关负责人许祖峰说。

在许祖峰看来,“智改数转”的澎湃动能,正转化为实实在在的市场竞争力。去年底,该基地“上新”多个智能设备和智慧管控平台,投产后年生产能力达16万吨。今年一季度,订单更是络绎不绝。

产业旺,县域强。拥有规模化的专业性产业,是县域经济持续壮大的重要支撑。作为成渝相向发展“桥头堡”,简阳市提出成渝制造新基地的建设目标,紧盯装备制造、新材料等产业建圈强链。在简阳经济开发区内,一批批项目加快建设投产,一家家企业铆足干劲生产,处处涌动着产业发展的澎湃活力。

分布在大江南北的县域,资源要素各不相同。各地立足自身优势,集中力量精耕细作。不少县域产业由单一配套加工基地变身为综合产业集群发源地——浙江义乌市从商贸枢纽蜕变为全球小商品贸易中心;陕西彬州市昔日挖煤卖炭,如今成为高端能源化工基地;山东曹县打造集设计、生产、销售于一体的汉服产业集群……

一手抓产业,一手抓创新,两手一起抓,才能让县域经济具有持久生命力。江苏江阴市就尝到了创新的甜头。

作为“中国制造业第一县”,江阴市工业起步早,曾一度遭遇发展瓶颈。2021年起,江阴市推动全域工业园区升级改造。改造后,霞客湾科学城、绮山湖科创谷拔地而起,为该市产业升级提供强有力的科技支撑。此外,该市还利用丰富的高校资源探索多项改革,将更多科创成果从实验室搬到江阴大地。

2024年,江阴市申报科技型中小企业2701家,新增国家级专精特新“小巨人”企业18家,实现地区生产总值5126.13亿元,成为继江苏昆山市后,全国第二个GDP突破5000亿元的县级市。

龙头企业、瞪羚企业落户县域,科学城、研究所拔节生长……各地县域向“新”攀登,汇聚起高质量发展的新动能。

“奔县游”开辟新赛道

方言伴着山歌,非遗走上舞台……前不久,贵州桐梓县2025年第一场四季“村晚”在官仓镇太平社区的万亩油菜花海中启幕,游客们和当地村民一道,自编自导自演,欢笑声回荡在山间。这座被誉为“黔北门户”“川黔锁钥”的县城,正以一场融合乡土情怀与现代活力的文化盛宴,奏响县域旅游的新乐章。

借助“村晚”这一品牌,桐梓县不断丰富旅游业态,增加旅游场景,全面提升游客体验感。越野摩托车障碍赛、亲子趣味运动会点燃乡村激情,乡愁集市汇聚特色美食和非遗产品,打糍粑、掰竹笋等农事体验活动趣味无穷……来自东北的游客李先生感慨:“景美人善,不虚此行。”数据显示,2024年桐梓县“村晚”带动旅游综合收入193亿元,直接促进7000余人就业。

山西隰县小西天景区人头攒动,山东沂南县沉浸式旅游“出圈”,黑龙江漠河市原生态乡景火爆……节假日“奔县”“乡游”受到青睐。2024年11月,我国云南阿者科村、福建官洋村、湖南十八洞村等7个乡村入选联合国旅游组织“最佳旅游乡村”。我国的“最佳旅游乡村”总数达到15个,居世界第一。相较于城市的热门旅游景区,松弛惬意、闲适浪漫的乡村生活,成为越来越多人追寻的“诗和远方”。

近年来,随着交通、物流、网络等基础设施不断改善,加上短视频、直播等新媒体宣传推介,一批过去不为人知但历史文化底蕴深厚的“宝藏小城”逐渐走入人们视野。不少县城依托自身特色,大力发展全域文旅,发挥三产联动、县乡村联动的叠加效应,打造增长新引擎。一家旅行平台数据显示,今年“五一”假期,县域游订单同比增长126%。

穿上国风服装,打一把手工绘制的油纸伞,一边是山花烂漫,一边是徽式古趣,游人漫步赏景,悠然自在。近段时间,江西婺源县的13万亩油菜花进入盛花期,与白墙黛瓦的徽派建筑相映成趣,引来各地游客游玩赏花。

为把优美的自然环境转化为乡村振兴的优质资源,婺源县持续推进生态价值转换,发展全域旅游——234公里柏油路通村入户,建成示范路106公里,将好风景“串珠成链”;加强民宿宣介力度,打响“婺源美宿”品牌;出台文件促进民宿产业发展,对获评星级民宿的村庄给予奖励。2024年,婺源县接待游客量2803万人次,同比增长7%。

以文塑旅、以旅彰文。各县域畅通交通、挖掘乡土文化内涵,令越来越多山水人文景观从“可观”到“可游”,让越来越多游客从“看景”到“入景”。

400多年前,竹杖芒鞋、行至险远的徐霞客登上浙江天台山,记录下“云散日朗,人意山光,俱有喜态”的乡村之美。

如今,乘坐杭台高铁,游客饱览沿途千岩竞秀、田野牧歌、民情风俗,过去“山高路远”的天台县变得“触手可及”。随着相关政策举措落实落地,更多县城主动作为,张开双臂喜迎天下客。

把“沙窝”变“金窝”

——内蒙古磴口县开展生态治理观察

春风和煦,站在内蒙古磴口县城外的乌兰布和沙漠极目远眺,一排排整齐的草方格向远处延伸,一个个沙丘被草方格牢牢锁住,一片片防护林环绕村庄。

乌兰布和,蒙古语意为“红色公牛”。磴口县位于黄河“几字弯”顶端,境内有乌兰布和沙漠426万亩,占县域总面积的77%,是我国防沙治沙主战场之一。上世纪五六十年代,受自然和人为因素影响,乌兰布和沙漠不断向东扩展,磴口县遭受风沙危害严重。

从20世纪50年代开始,磴口县发动群众投工投劳、战沙建绿,建成闻名全国的308里防沙林带,为母亲河系上“绿腰带”,有效遏制沙漠东侵。磴口县防沙治沙局相关负责人说,全县人民沿着308里防沙林带铺设草方格、种下灌木丛,加速把绿色向沙漠纵深推进。自1978年被列为全国“三北”防护林工程建设县以来,磴口县在乌兰布和沙区营造灌木为主的防沙固沙林,在沙漠绿洲区营造生态、经济兼用型的多功能林,在农区营造乔木为主的农田防护林。

磴口县刘拐沙头是沙漠与黄河“握手”之地,每年向黄河输送大量泥沙。据介绍,从2008年起磴口县启动实施刘拐沙头综合治理工程,在黄河沿岸营造起长约7公里、宽约3公里的防风固沙带,黄河年输沙量由7000万吨降到370万吨左右。

磴口县统筹山水林田湖草沙一体化保护,通过保护和恢复原生植被、建设防护林等措施,构建包括自然保护地、封沙育草区、防风固沙区、农田防护林网、光伏治沙区5个组成部分的防护复合体,形成配置合理、结构完善、生态经济效益显著的绿洲防护林体系。据统计,磴口县生态治理沙漠近210万亩,林草覆盖度由过去的0.04%提高到37%以上,让沙漠后撤15公里,向黄河年输沙量降低94.7%,实现从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。

眼下,在磴口县蒙能160万千瓦光储+生态治理项目区,整齐排列的蓝色光伏板犹如一片望不到边际的“蓝海”,产生的绿电源源不断向外输送。磴口县发改委相关负责人说,全县抓住新能源发展机遇,开启“借光治沙”之路,现已建和批复在建新能源装机达542.66万千瓦,光、林、草、药融合发展的“光伏+生态治理”面积达13.6万亩。

此外,该县按照生态产业化、产业生态化思路防沙治沙,打造防沙治沙+光伏、有机奶、中草药材、林果业、有机农业等产业,将“沙害”变“沙宝”、“沙窝”变“金窝”,拓展生态价值空间。

截至目前,磴口县沙产业年产值突破10亿元,累计吸引社会资金75.5亿元。

(新华社记者 张云龙、李云平)