卡昝河,我把青春献给你

——访中国青年五四奖章获得者、民警阿思里别克

■赵 健

进入5月,地处中国和哈萨克斯坦边境的卡昝河流域,终于有了暖意。消融的雪水从高山上流下来,滋润着大地,卡昝河两岸的牧场开始披上“绿衣”。

河谷深处,一面五星红旗迎风飘扬。那里,是新疆出入境边防检查总站博州边境管理支队道浪特边境派出所卡昝河边境警务站所在地。

卡昝,哈萨克语意为“锅底”,因四面雪山耸峙,俯瞰就像一口锅而得名。这里平均海拔约3000米,年平均气温低于零下10摄氏度,每年8级以上的大风天有200多天。当地有一句顺口溜:“六月春天到,八月雪花飘;一年四季风,天天穿棉袄。”

2014年从军校毕业后,被分配到原武警新疆边防总队的阿思里别克第一次走进卡昝河边境警务站。4年后,武警公安边防部队集体转隶,阿思里别克脱下“橄榄绿”,穿上“藏青蓝”,依旧坚守在这里。

今年五四青年节前夕,“巡逻里程12万余公里、破获各类案件200余起、帮助边民解决困难3800余件”的阿思里别克,荣获2025年度中国青年五四奖章。

阿思里别克获颁中国青年五四奖章留影。受访者供图

“我从小在牧区长大,对边防军人有着天然的亲近”

阿思里别克出生在博尔塔拉蒙古自治州博乐市一个牧民家庭。每年5月,他们一家人都会骑着马、赶着牛羊,到水草充足的夏牧场放牧。

在阿思里别克的记忆里,牧场上常年搭着一些军绿色的帐篷。父母告诉他:“咱们放牧的地方离别的国家很近,帐篷里住的是守卫边防的解放军。”不过,阿思里别克平时很少看到戍边官兵的身影。那是因为巡逻点离帐篷很远,官兵总是早出晚归。

有一次,阿思里别克跟着父亲外出放羊,远远看到雪山山腰上有一群缓慢移动的身影。父亲对他说:“那就是咱们的边防官兵。”透过望远镜望去,6名官兵弓着腰、迎着风,手脚并用艰难挪动着。那一幕,让阿思里别克对边防军人多了一份崇敬。

深秋来临,阿思里别克一家告别生活了几个月的夏牧场,转场到另一片牧区。山路本就难走,又赶上连日大风,他们不得不中途停下来,在一个山窝里避风。夜幕降临,一家人正准备睡觉,帐篷外的马突然嘶叫起来。再一细听,还伴有令人不安的动物嚎叫声。

是狼!他们掀开门帘向外望去,只见一团团影子,正慢慢向牲畜圈逼近。就在那时,远处山头上突然亮起火光,出现影影绰绰的人群,马蹄声、呐喊声交织在一起。

“是解放军来了!”母亲高兴地喊道。面对火光和官兵的呐喊,狼群停在原地不再上前。对峙一段时间后,它们三三两两散去。官兵又分成小组,将狼群驱赶得更远。

草原上恢复了平静。阿思里别克一家点起篝火,邀请官兵一起喝奶茶,听他们讲这段时间帮牧民转场过程中发生的故事。

“叔叔,什么时候还能再见到你们?”临别时,阿思里别克依依不舍。带队的班长摸摸他的头说:“我们就在这附近巡逻,要是碰上狼群,我们还会再来……”

“我从小在牧区长大,对边防军人有着天然的亲近。”2009年底,21岁的阿思里别克如愿参军,成为原武警新疆边防总队阿勒泰边防支队的一名战士。后来,他考取军校。2014年从军校毕业后,阿思里别克被分配到原武警新疆边防总队博州边防支队道浪特边防派出所。当时,派出所在卡昝河地区新设警务站,与原有的一处民兵临时哨所合署办公。阿思里别克被任命为站长,带领战友们担负起33公里边境线、3个通外山口、近150平方公里边境地区的巡逻踏查和治安维护任务。

“把青春献给这样的地方,是多么光荣”

尽管阿思里别克从小在牧区长大,还曾在阿勒泰地区服役,可初到卡昝河时,他还是觉得面临着前所未有的挑战。

阿思里别克讲起初到警务站的情景:“警务站是排低矮平房,只有4间屋子:一间办公室、一间宿舍、一间餐厅和一间库房。那里冬天没有民兵驻守,我们抵达的时候,连续多日的风吹雪,几乎把整个房屋埋住了。大家足足铲了3天雪,才基本清理干净。站里没有电,我们带去的肉就埋在门口的雪堆里,没想到第二天被野狗叼走了……”

几天后,阿思里别克和战友们踏上巡逻路。许多路段车辆无法通行,他们只能骑马或步行。“拿311号界碑来说,从警务站到界碑直线距离21公里,我们要翻山头、跨冰河,骑马来回得整整一天。有时遇到突发情况回不来,夜里就睡在山上。”说起巡逻路上的事,阿思里别克的话匣子关不住,“你别看我从小在马背上长大,在山路上颠簸了没两天,屁股就磨破了皮。当时大家还开玩笑说,等再过一阵子,磨出茧子来就不疼了……”

面对艰苦的环境、无边的寂寞,阿思里别克带领战友们苦中作乐的同时,偶尔也会问自己:把大好青春交给这个地方值不值?

阿思里别克(前)带领民警巡逻。受访者供图

其实,阿思里别克也知道,如今条件虽然简陋,但他们驻扎的营房,已经是第三代营房,条件比以前好了很多。第一代营房建于20世纪60年代,是一人多深的“地窝子”,为了保暖、隔湿,床铺用羊粪堆积而成;第二代营房建于1985年,用石头垒成,十分低矮。

2015年3月的一天,阿思里别克和战友们巡逻返回途中,特意到那两处老营房去看了看。身处其中,阿思里别克思绪万千:“前辈们苦不苦?苦!为什么还能坚持,因为前方有界碑,后方是祖国。把青春献给这样的地方,是多么光荣……”想到这些,他站得更直了。

“当时,我感觉胸膛里仿佛有一团火,觉得以后不管遇到再大的困难,都能勇敢面对。”阿思里别克说。

2018年底,阿思里别克脱下军装,成为一名移民管理警察。第二年,上级在第三代营房旁建起崭新的现代化营房,还新增了健身房、医务室。这让阿思里别克和战友们戍边的决心更加坚定。

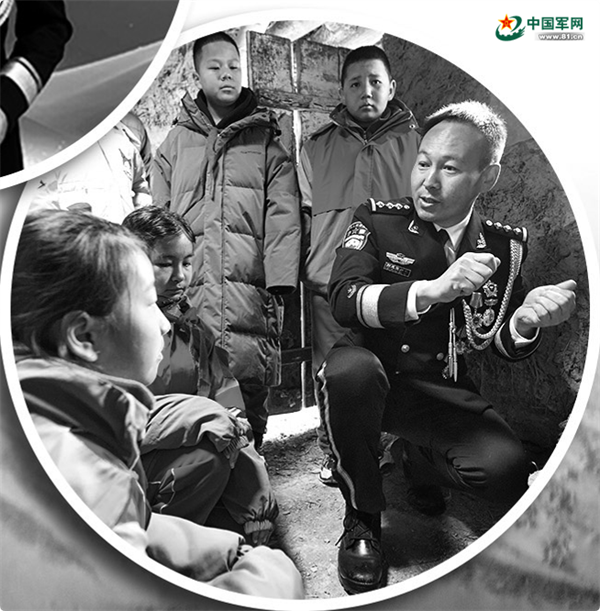

阿思里别克(右一)在第一代营房内给学生讲戍边故事。受访者供图

“守好边境线,守好牧民的心”

卡昝河两岸是当地蒙古族、哈萨克族等少数民族群众的夏季牧场。每年5月到10月,周边的500多户牧民就会转场到这里放牧,阿思里别克和战友们也迎来一年中最忙碌的时期。“就跟小时候我们家放牧时,戍边官兵和民警保护我们一样,如今我也成为保护牧民的人。”阿思里别克说。

阿思里别克(右)到牧民家走访时,与牧民热情拥抱。 受访者供图

当地牧民放牧周期长、转场行程远,确保他们转场安全,是卡昝河边境警务站民警的重要工作职责之一。阿思里别克向笔者讲起护牧过程中印象深刻的事。

2016年6月,一户牧民家的20多只羊进入齐膝深的河水中,顺着水流方向越走越远。接到报警后,阿思里别克立刻带人赶到现场,跳进温度不到10摄氏度的河水中,把羊全部赶上了岸。

2021年夏天,一场狂风席卷卡昝河地区,牧民赛力克的羊圈、帐篷都被吹毁。正当赛力克一家手足无措时,阿思里别克及时赶到,不仅帮他们把羊一只不落地安顿到其他牧民的羊圈里,还把一家人接到警务站临时住下来。次日,阿思里别克自掏腰包买了一顶结实的帐篷送给赛力克,赛力克十分激动,哽咽得说不出话来。

“我们遇到麻烦事,第一个想到的就是阿思里别克,他就像我们的亲人。”牧民海沙尔回忆,有一年初春,他从县城前往卡昝河地区,途中遇到风吹雪,汽车陷入雪中趴了窝。无奈之下,他给阿思里别克打电话。电话一打就通,但四周白茫茫一片,他说不清具体位置。

没想到,阿思里别克还是凭着对地形的熟悉,找到海沙尔所在位置。“他在电话里说被困在一段山路上,附近有几个弯,我一听心里就有数了。”阿思里别克说。

2022年,阿思里别克的职务调整为道浪特边境派出所副所长,负责边境管控工作。卡昝河区域地处当地边境管控的最前沿,阿思里别克依然常常在警务站忙碌着。

那天,阿思里别克带着接任警务站站长的刘航到牧民家走访。路上,他对刘航说:“在卡昝河,我们要守好边境线,守好牧民的心。”

制图:扈 硕