一个熠熠生辉的少年英雄

■何家欢

传播概况

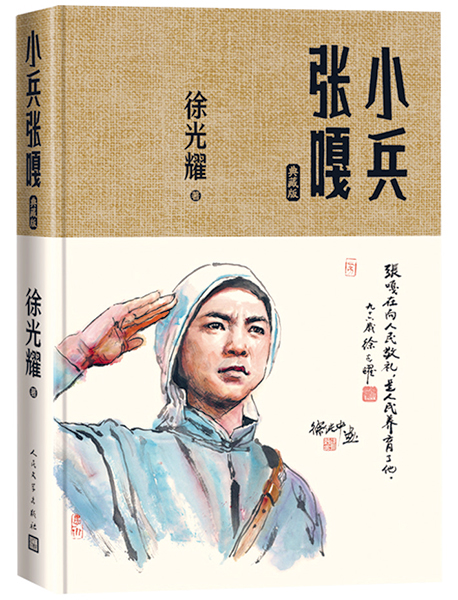

《小兵张嘎》是作家徐光耀创作的革命战争题材小说,成书于1958年,1962年由中国少年儿童出版社首次出版,2006年由中国电影出版社再次出版。

作品以抗日战争时期的冀中平原为背景,讲述了少年张嘎在奶奶为掩护八路军而牺牲后,毅然投身革命的故事。

《小兵张嘎》自出版以来,受到了广大读者的热烈欢迎。其生动的情节、鲜明的人物形象和深刻的主题思想,使得这部作品成为了中国儿童文学的经典之作。该部作品不仅在国内广泛传播,还被译为英、印、蒙、德、泰、朝、阿拉伯、塞尔维亚等多种文字。

1963年,电影《小兵张嘎》由崔嵬与欧阳红樱共同执导并顺利完成拍摄。次年,在多达90万人参与投票的“大众电影百花奖”评选中,该片荣获“导演奖”。2005年,电影《小兵张嘎》被列入“中国电影百年百部名片”名录。数十年来,该片始终活跃于银幕上,成为陪伴几代人成长的红色经典电影之一。

作家心语

我不是嘎子,嘎子是我的理想。我觉得我自己过于老实,过于刻板。在孩子中间属于比较老实、比较窝囊、比较沉闷的人。我对自己的个性不满意。我不喜欢自己,我羡慕喜欢的往往就是嘎子那样的。所以我的朋友,像嘎子的比较多。观察人物,也是选择嘎子为对象的多。我脑子里面存了一些嘎子的形象,无论是战斗中的还是生活中的,无论是军队的还是老百姓的,无论是老嘎子还是小嘎子。小兵张嘎是我写自己理想的一种结果,我沾了嘎子的光,这是很明确的。

……

我从小当兵是为了打日本,为了不当亡国奴,后来就是为了穷人翻身,这本身都是正能量,都是我自己生活奋斗的一种理想。在写嘎子的时候,嘎子自身就带有这种光芒,带有这种正能量。我刚才说的写人物,不能为了把人物的个性突出,先拎出一个概念来,确定这个人是顽强的,然后再千方百计地写这个人顽强,结果这个顽强往往不是出于自然,而是硬加上去的。这样不好。所以写人物一要写个性。二要写共性,我写嘎子的英勇顽强,写他的革命英雄主义,写他的爱国主义,也是比较自然的,不是硬从外边贴上的,是人物本身随着他的个性发展逐渐表现出来的。

——《〈小兵张嘎〉:魅力永在 力量长存——访作家徐光耀》

《烽火岁月——小兵张嘎和玉英在白洋淀上》(木版套色)袁庆禄作

当代视角

战斗中的童年成长与精神淬炼

《小兵张嘎》是一部以抗战为背景的儿童小说,亦是一部深植人心的红色经典,对几代人的成长产生了深远影响。

提及这部作品,我脑海中首先浮现的便是那个生龙活虎、智勇双全的小嘎子形象。生动鲜活的人物形象,正是这部作品很具艺术魅力的地方。在作家徐光耀看来,文学的核心在于刻画人物,而刻画人物的关键则在于展现个性。因此,他在创作过程中特别注重突出人物的个性特征,即所谓的“嘎”。“嘎”这一词汇用于形容性格,蕴含着机灵、顽皮、倔强以及与众不同的意味。徐光耀笔下的小兵张嘎,一反当时儿童文学创作中普遍存在的同质化和“小大人”式的儿童形象,彰显出强烈的主体意识以及儿童特有的灵性与活力。这种鲜明的个性特征,使得小兵张嘎的形象脱颖而出,展现出不同的精神风貌。

这一形象,还凝聚了作家对军旅生活的深刻记忆与内心深处的理想寄托。据作者所述,张嘎的原型并非单一人物,而是众多“嘎人嘎事”的融合。徐光耀在十几岁时便加入八路军,成为一名小战士。性格沉稳老实的他,常被身边那些“嘎里嘎气”的小战士所吸引,喜欢观察这些“嘎子”,也乐于与他们结交。因此,当决定将一位抗战小英雄的形象付诸笔端时,记忆中那些各具特色的“嘎子”们便纷纷浮现于他的脑海。他们的一言一行,经过作者的匠心雕琢,化为作品中细腻而鲜活的细节,使得小兵张嘎的形象跃然纸上。

作品在生动刻画抗战小英雄形象的同时,巧妙地将人物成长与抗战现实相融合,深刻描绘了张嘎从一个无知无畏的顽童,逐步成长为一名优秀的八路军战士的历程。《小兵张嘎》叙事的精妙之处在于,始终以人物性格中的“嘎”劲儿作为其行为逻辑的出发点,凭借性格特点来驱动人物行动和故事发展,这使得张嘎在战火中的成长过程显得尤为鲜活且感人。

小说中,少年张嘎目睹奶奶为掩护八路军撤退而被日寇残忍杀害,敬爱的老钟叔也被敌人抓走。为了替奶奶报仇,张嘎毅然加入八路军,成为了一名小侦察员。初入军营的他,活泼好动的孩童心性展露无遗,“他什么都想做,什么都要学,凡是他遇到的桩桩件件,都得摸摸动动。”他对枪尤为着迷,任何枪到他手里都能“拆得开,装得上”,而“枪”这一元素也作为重要线索贯穿故事始终。一次行动中,张嘎意外缴获了一把真枪,正当他得意洋洋之际,却被告知需上交战利品。张嘎着急了:“我要硬不交,你能把我怎么样?”张嘎与胖墩儿的纠葛和冲突,同样因枪而起。打赌摔跤时,他明明技不如人,却又舍不得交出老钟叔赠予的木头手枪。被老满戳破心思后,自觉受辱的张嘎竟然爬上人家屋顶去堵烟囱。第二次缴获手枪后,张嘎依旧不愿上缴,而是将其藏匿于树上的老鸹窝里。

这一桩桩趣事,将一个少年的“嘎”劲儿展现得淋漓尽致。初入军营的张嘎,近似一个调皮倔强、不服管教的顽童。他的行为更多是受好奇心和好胜心的驱使,也为个人的爱憎喜恶所影响。严格来说,此时的他尚未具备一个八路军战士应有的素养。然而,随着抗战的深入推进,张嘎在一次次与敌人交锋的过程中,经历了精神的洗礼和思想的淬炼,深刻体悟到战斗背后的“阶级仇”和“民族恨”,也认识到作为一名八路军战士所应具备的胸怀、使命与担当。他逐渐褪去了孩童的幼稚与自我,身上的那股灵气和冲劲儿愈发明显。

小说中精彩的一幕,莫过于故事结尾时的那场激烈战斗。面对狡猾的“红眼儿”,张嘎在危急关头镇定自若,巧妙设计迷惑敌人,利用鞭炮成功扰乱了敌方的阵脚。这不仅使战斗取得胜利,还成功解救了老钟叔。经过此次战斗的洗礼,张嘎终于从石政委手中正式接过了手枪。对于张嘎而言,这已不再是一把普通的手枪,而是意味着他在战斗的磨砺中,已然成长为一名兼具勇气、智慧和责任感的八路军战士。

与此同时,作品通过小兵张嘎在战火中的成长,生动折射出冀中白洋淀地区抗日战争的真实场景。在少年英雄张嘎的背后,不仅有以钟亮、钱云清、罗金保为代表的八路军战士们英勇无畏的奉献,还有老满、胖墩儿父子以及玉英一家等普通百姓对军队的坚定拥护和深厚爱戴。作家借助这些具有典型意义的人物形象,深刻揭示了一个道理:正是全国军民齐心协力、团结一致抗击侵略,才铸就了抗战的伟大胜利。

尽管《小兵张嘎》的背景是一个战火纷飞的年代,但我们依然能感受到,在枪林弹雨和炮声隆隆中,那颗炽热跳动的童心。正如诗人高洪波所言:“他用这颗童心重现了严峻的岁月,却让我们的少儿读者心驰神往而不感到恐惧,满怀欣喜而不觉畏缩。”小兵张嘎,这个根植于生活厚土的少年英雄形象,将激励一代又一代的少年儿童,让中华民族英勇无畏、坚韧不拔的民族精神和卓越品质得以薪火相传。