田守尧:一颗早陨的星

■章熙建

★他20岁便被任命为红军师长,在直罗镇战役中立下赫赫战功。

★抗日战争中,他转战盐阜地区。宋公堤上至今流传着他的战斗故事。

★黄海之滨,他与战友们筑起中国第一座以抗日命名的英雄山——抗日山。

岁月如梭,在中国人民抗日战争胜利80周年来临之际,我们更加思念那些远去的抗战英雄。这其中,有一个人的名字一直在我心中萦绕着。近40年来,我不断接触到他的故事,不断走近一位抗战英雄的传奇人生。

20岁的红军师长

2019年秋的一天,我在杨家岭毛泽东故居前,听到延安革命纪念地管理局的工作人员,绘声绘色地给人们讲述抗战岁月里发生于此的一段故事。

1940年7月的一天午后,窑洞前的那棵槐树下,毛泽东正坐在石桌前看文件。两名年轻人走到他跟前,朗声喊道:“报告!”

他们是时任八路军新2旅旅长田守尧和时任八路军总政治部敌工部副部长谢振华。

虽不是第一次见到田守尧,毛泽东还是细细打量了他一番。看着眼前戴着眼镜、浑身透着虎气的田守尧,毛泽东露出满意的笑容。

田守尧,安徽六安人。1915年出生,1930年加入少年先锋队,次年加入红军,1932年火线加入中国共产党。1934年12月,红25军长征抵达陕南,田守尧任第225团2营营长。

1935年8月,红25军在甘肃省泾川县境内与国民党马鸿逵部遭遇,政委吴焕先壮烈捐躯。时任第223团团长的田守尧,指挥2营歼敌1个骑兵团,掩护全军渡过汭河。9月中旬,红25军与红26军、红27军合编为红15军团。年仅20岁的田守尧被任命为第78师师长。

10月初,田守尧指挥第78师,在第75师配合下,于陕西甘泉劳山歼灭企图围困陕北的国民党东北军第110师主力大部,毙伤敌师长何立中。此役为1个月后红一方面军陕甘支队与红15军团会师吴起,创造了有利条件。

同年11月,红1军团与红15军团联合发起会师后的第一场战役——直罗镇战役,全歼东北军第109师另1个团。战役中,田守尧指挥第78师223团直插敌指挥部,毙敌师长牛元峰。毛泽东讲到直罗镇战役的意义时说:“给党中央把全国革命大本营放在西北的任务,举行了一个奠基礼。”正是在这场战役后的祝捷大会上,毛泽东第一次见到坐在功臣席上的田守尧。

1936年2月,中共中央决定,红一方面军以中国人民红军抗日先锋军的名义东征。3月,田守尧指挥第78师配合第75师攻占文水县城,掩护军团机关东渡黄河。随后,他们远出晋西北,转战交口、石楼、汾阳等13个县境,歼敌两个团,扩大了党和红军的政治影响。

东征胜利后,田守尧又挥师参加西征,连克安边、盐池两座县城,受到彭德怀的嘉奖。

全民族抗战爆发后,田守尧任八路军第115师344旅688团副团长。1937年9月,在平型关战役中,按照“掐头”“拦腰”“断尾”的排兵布阵,田守尧率部打响“断尾”第一枪。当时,他身负重伤仍躺在担架上指挥战斗。八路军总部代参谋长左权专门发电报对其进行表彰:“在平型关大战中果断机动,身先士卒,奋不顾身,身负重伤。”

1940年,中央组织部决定派干部到华中敌后开展工作。毛泽东在审阅名单时看到了田守尧的名字。此时,田守尧刚从延安马列学院毕业。赶在这批干部离开延安前,毛泽东亲自找田守尧与谢振华谈话。

毛泽东概括讲述当前抗战形势和我党的策略,及开辟华中敌后抗日根据地的战略构想。说话间,他拿起石桌上的两本《论持久战》,递给田、谢两人。然而,此刻的田守尧正处在羞愧难当之中。

原来,1938年初,八路军第344旅与日寇两次交战失利后,旅长徐海东战伤复发,中央决定调他回延安治疗。徐海东临行前给中央发报,推荐第687团团长田守尧接任旅长。正在该旅蹲点的朱德与时任旅政委黄克诚,也都在电报上签了字。但毛泽东反复斟酌后,决定调第343旅副旅长杨得志接任第344旅旅长。

第344旅不少干部对此颇感意外,田守尧也表现出抵触情绪。在朱德严厉批评后,田守尧幡然醒悟,作出深刻检讨,转而全力支持杨得志工作。在后来的各项任务中,他都表现出很高的觉悟。

直至来延安学习,田守尧才知道主席是考虑他过于年轻,不可揠苗助长,应在基层多作历练。那一刻,面对领袖的关爱和期许,田守尧凝神屏息,把全部力量都凝注在笔端,一字不漏地在笔记本上记下毛泽东语重心长的叮嘱:“到敌后发动群众,要讲策略,发展统一战线,团结争取一切可能团结的爱国力量,共同坚持抗战。”

1943年,新四军第3师干部及部分家属赴延安学习离开盐阜时合影。

这个娓娓动听的故事,令我对田守尧后来的传奇人生,有了更深的认识。

转战盐阜

1987年,我在驻连云港海防某师服役时,在抗日山烈士陵园初次听到田守尧的传奇故事。

这是田守尧第一次进入我的视野。此后,我便对这个名字念念不忘,我想更加深入了解他的人生,想知道为什么他那样年轻就能成就辉煌的战绩。

不久,一道鲜亮的足印,成为我解读田守尧的第一道注解。那是宋公堤,那里至今口口相传田守尧的故事。

1940年7月,田守尧等从延安出发,跋涉千余公里到达皖北。8月中旬,八路军第5纵队成立,田守尧任第2支队司令员,率部东进执行开辟盐阜抗日根据地的任务。

当时,我党在盐阜地区的工作基础薄弱,加之这一地区水患频发,仅1939年的海啸就造成阜宁1.3万余人罹难。1941年2月,阜宁县抗日民主政府县长宋乃德组织民工筑堤抗灾。筑堤过程中,田守尧表现出了超乎寻常的果敢担当。

——当听到宋乃德说因缺粮导致民工不足时,田守尧立即按照黄克诚师长“缺钱给钱、缺粮给粮”的指示,将第8旅新购入的价值12万元(时为法币)的军粮全数调拨工地,使修堤民工迅速增至近万人。

——当得知国民党反动军队旅长顾敦扬,派出小股匪徒袭扰工地、杀害阜宁县粮食局的一名科长陈景石时,田守尧立即率领第23团全副武装开上工地,边执行剿匪任务,边与民工并肩战斗,还每天从十几公里外护送粮食和淡水到工地。

——当大堤即将合龙时,遭遇大潮冲击,大堤面临毁于一旦的危险。田守尧立即将第23团集中调往增援。1营官兵跳入海水筑起人墙,3营官兵快速投填土包石块。经过十几个小时连续奋战,大堤得以成功合龙……

在我看来,这正是田守尧对毛泽东“团结争取一切可能团结的爱国力量,共同坚持抗战”教诲交出的一份答卷。

而此时田守尧担当的另一份重任,就是残酷的军事斗争。第2支队进入盐阜地区,马未卸鞍就收到一份血淋淋的“见面礼”——顽匪顾豹岑残忍杀害我八滩区区长徐锐及十几名武工队战士。

盐阜地区东临黄海,南接苏中,是连接华中与华北的交通枢纽。当时,顽匪顾豹岑依仗其兄顾敦扬的势力,在季家圩修筑炮楼,开挖圩河,自封黄海剿共司令,与日寇暗通款曲,成为盐阜地区最大的匪患。田守尧怒不可遏,决定拿这只“硬柿子”开刀祭旗。

1941年1月5日,田守尧命令第5团先以1个连兵力严密封锁据点,并昼夜实施袭扰。面对我军围而不打的战术,龟缩季家圩的敌人犹如惊弓之鸟。

时值皖南事变爆发,八路军第5纵队2支队改编为新四军第3师8旅,田守尧任第8旅旅长兼苏北第2军分区司令员。2月2日,田守尧果断下令发起总攻。

当日午夜,区小队在上风口点燃烂草堆,滚滚浓烟迅速笼罩季家圩,令据点里的顽匪霎时变成“睁眼瞎”。第5团突击队以20多辆牛车加铺湿棉被制成的“土坦克”为掩护,顶着密集弹雨逼近圩河,用手榴弹、炸药包炸开圩墙。战至拂晓,全歼顽匪600余人,击毙匪首顾豹岑。盐阜地区抗战局面自此打开。

1941年9月,田守尧指挥第22团发起郑潭口战斗。郑潭口位于涟水县东北部,日伪军在此修筑了号称“葆范工事”的坚固据点,妄想对我盐阜、淮海两块抗日根据地实施分割。田守尧指挥第22团夜行军50多公里,悄悄逼近敌据点,于凌晨3时发动总攻,全歼守敌600余人。

郑潭口战斗,一举拔除楔入我抗日战略区的“钉子”,为新四军首长机关组织指挥根据地军民,粉碎日寇大规模“扫荡”,开辟了具有战略意义的转战空间。

在盘点田守尧开辟盐阜抗日根据地的战绩中,我发现了这样一个细节。曾经与他并肩战斗的战友回忆:田守尧虽只念过两年私塾,但戎马倥偬中,读书成为他的唯一爱好,尤其是有一本书从未离身,那就是毛泽东的《论持久战》。

这是否就是毛泽东在延安窑洞前赠予他的那一本,我无从考证,但我的目光因此再次回溯到1938年夏秋。当时,第344旅在驻地晋东南端氏镇和高平镇,先后两次组织军政整训。其间,朱德总司令亲往端氏镇,召开连以上干部会议,宣讲毛泽东在《论持久战》中所阐述的战略思想,并指导该旅制定贯彻游击战战略方针的具体部署。

田守尧时任第687团团长。在我看来,那时毛泽东军事战略思想已在他心中扎根。在端氏镇整训期间,他运用毛泽东的游击战思想,对第344旅奉为制胜“法宝”的“5分钟射击,10分钟冲锋,半小时胜利”传统战法进行剖析,提出了向“基本的是游击战,但不放松有利条件下的运动战”转变的想法,体现出他对抗日战略战术的把握正逐渐走向成熟。

1942年11月7日,新四军第3师在江苏省阜宁县孙河庄举行军事检阅比赛大会。驻涟水、灌云的日军达子万联队得到情报后,调集伪军第36师一部,趁夜赶往孙河庄偷袭。田守尧识破敌人的险恶用心,指挥第22团和涟东总队主力,在毗邻黄河故道的佃湖镇展开阻击。面对敌人悍然使用的毒气弹,田守尧沉着冷静,命令战士们用湿毛巾捂住口鼻,决不丢失一寸阵地。

佃湖阻击战历时两小时,一举击毙日军中佐达子万以下40余人、伪军60余人,迫使敌人狼狈撤退。黄克诚师长接到捷报时,大会尚在进行中,他当即向受阅指战员和参观群众宣布战报。全场掌声雷动,官兵士气大振。

魂归抗日山

“敌人六挺机枪和几十条步枪,构成交叉的火力点,封锁着上岸的去路:子弹像大雨点子似的,落在海水上,射在人身上,一会儿,海水上泛起殷红的血……”

在抗日山烈士陵园里,我读到了这段刘白羽等所著的《海上的遭遇》片段,而后又查阅大量史料,勾勒出小沙东海战的大体轮廓——

1943年初春,苏北原野寒风凛冽,一支商人打扮的队伍,疾步行进在阜东向北的乡间小道上。新四军第3师参谋长彭雄、第8旅旅长田守尧,正带着50多名到中央党校学习的军队干部及部分家属,穿越日军封锁线,计划走海路经山东解放区,前往延安参加培训。

3月16日,队伍抵达阜东六合庄,找到一艘400吨位的帆船。常跑这条海上航线的船夫,对沿途气象、地理情况和敌人活动规律较为熟悉。他估计,如果不出意外,最迟在第二天中午前就可到达赣榆柘汪口。孰料天违人愿,天刚擦黑时,海上突然风止浪息,田守尧无可奈何地看着帆船在海面漂泊一夜。

第二天凌晨,海岸上隐约出现几个黑点,田守尧赶紧问船夫,才知道是日军岚山头据点。很快,海上响起马达声,一艘插着膏药旗的巡逻艇朝着帆船疾驰而来。

两船靠近后,敌艇上的十几个鬼子叽里咕噜地吆喝着,一个日军小队长带着翻译官趾高气扬地跳上帆船。田守尧使了个眼神,鬼子和汉奸还没来得及开口,就被我军一名干部用胳膊肘一撞,顿时仰面掉下大海。田守尧怒吼一声:“打!”躲藏在船帆后的队员们立即投出一串手榴弹。

“轰、轰”几声爆响中,敌艇上的鬼子倒下一片。顾不上打捞落水的小队长,慌忙掉头逃窜,直至逃出三四百米外,才用轻重机枪向我猛烈开火。霎时间,帆船上木屑横飞,冲出船舱加入战斗的彭雄,胸部中弹重伤。

鉴于敌艇已超出我短枪和手榴弹的攻击距离,田守尧命令队员们暂停射击,赶紧把彭参谋长抬入船舱包扎,他和几个营长留在甲板上与敌人对峙。

敌艇上的日军翻译官用喇叭喊话,威胁他们放下武器。彭雄在船舱里愤怒地大吼:“宁死也不能投降!”甲板上的队员们也用子弹给出了回答。日寇再次展开猛烈射击。正在船尾焚烧文件的田守尧妻子陈洛涟,不幸中弹倒在血泊中。

因畏惧新四军的拼死抵抗,敌艇始终不敢靠近帆船,直至下午4时许,悻悻掉头返回岚山头据点。此时,海风刮来,田守尧命令船夫起锚北行。

不料,帆船行至赣榆小沙东海面时,后面又响起马达声,3艘敌艇紧追而来。田守尧迅速分析战场态势:帆船速度不如敌艇,但比敌艇吃水浅;只要靠近海岸,就能拉开敌我距离,争取登岸脱险的机会。他当即命令转舵驶向岸边。

黄海近岸多为滩涂,帆船在距海岸30多米处搁浅。田守尧进舱想搀扶彭雄出来,却见他已经牺牲。田守尧强忍悲痛告别战友,下令弃船登岸。

恰在这时,听到枪声赶来接应的柘汪武工队,立即依托岸堤向敌艇展开猛烈攻势,日军的火力顿时被引向岸堤。田守尧搀扶陈洛涟跳入海水,带头向岸边冲去。不幸的是,两人刚走出数米远,突然滑入一个深水漕。就在他们沉没的刹那间,田守尧骤然挥手,做了一个阻止后面队伍跟进的动作。

危急关头,田守尧用自己的生命发出警示,提醒身后的战友避开危险的深水漕。脱险的35名队员由八路军滨海军区护送过境,继续奔赴延安。

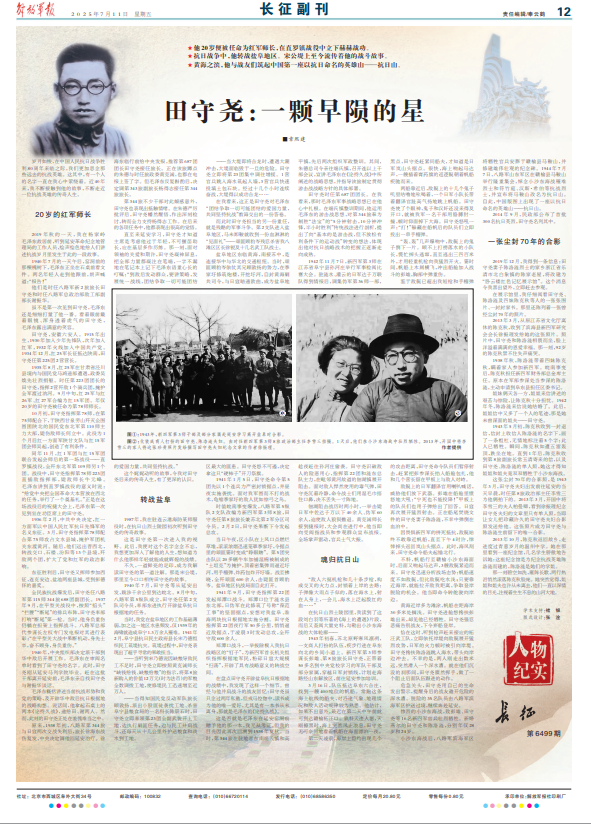

化装成商人打扮的田守尧、陈洛涟夫妇。由时任新四军第3师8旅政治部主任李雪三拍摄。1天后,他们在小沙东海战中壮烈牺牲。2013年,开国中将李雪三的家人将这张珍贵照片发给撰写田守尧夫妇纪念文章的作者徐振理。作者提供

惨烈的小沙东海战,致彭雄、田守尧等16名新四军官兵壮烈牺牲。新婚燕尔的田守尧和陈洛涟,分别年仅28岁和24岁。

小沙东海战后,八路军滨海军区将牺牲官兵安葬于赣榆县马鞍山,并修建雄伟壮观的纪念碑。1944年7月7日,八路军山东军区在赣榆县马鞍山举行隆重集会,悼念小沙东海战罹难烈士和符竹庭、汉斯·希伯等抗战烈士,并宣布将马鞍山改名为抗日山。自此,中国版图上出现了一座以抗日命名的英雄山——抗日山。

2014年9月,民政部公布了首批300名抗日英烈,田守尧名列其中。

一张尘封70年的合影

2019年12月,我得到一条信息:田守尧妻子陈洛涟烈士的家乡浙江省乐清市北白象镇的陈家老屋,将改建为“卧云楼红色记忆展示馆”。这个消息令我喜出望外,立即赶去参观。

在展示馆里,我仔细阅看田守尧、陈洛涟及四妹陈克秋等人的一张张图片、一封封家书。那里还陈列着一张曾经尘封70年的照片。

2013年3月,从原江苏省文化厅离休的陈克秋,收到了滨海县新四军研究会会长徐振理发给她的这张照片。照片中,田守尧和陈洛涟相偎而坐,脸上洋溢着满满的恩爱幸福。那一刻,92岁的陈克秋禁不住失声痛哭。

1938年秋,陈洛涟带着四妹陈克秋,瞒着家人参加新四军。皖南事变后,陈克秋担任新四军财务部总金库主任。原本在军部参谋处当参谋的陈洛涟,主动申请到阜东县担任区委书记。

姐妹俩天各一方,姐姐来信讲述的艰苦与惊险,让陈克秋十分担忧。1942年冬,陈洛涟来信说她结婚了。此后,姐姐信中又多了一个人的笔迹,那是她未曾谋面的姐夫——田守尧。

1943年5月初,陈克秋收到一封退信,信封上收信人陈洛涟的名字下,画了一条粗杠,无情地标注着5个字:此人已牺牲。瞬间,陈克秋如遭五雷轰顶,跌坐在地。直到1年后,陈克秋收到第8旅副旅长常玉清寄来的信,以及田守尧、陈洛涟的单人照,她这才得知姐姐和姐夫竟双双牺牲于小沙东海战。

这张尘封70年的合影照,是1943年3月,田守尧夫妇出发前往延安的当天早晨,时任第8旅政治部主任李雪三为他俩拍下的。2013年3月,开国中将李雪三的夫人柏曼卿,看到徐振理纪念田守尧夫妇的文章里只有单人照,当即让女儿把珍藏许久的田守尧夫妇合影照发送给他。这张照片成为田守尧与陈洛涟生前留下的唯一合影。

2013年10月,陈克秋返回故乡,走进度过青葱岁月的温州中学。她在那里看到一座纪念馆,几名学生骄傲地告诉她:这座纪念馆是为纪念抗战英雄陈洛涟而建的,陈洛涟是她们的学姐。

那一刻碧空如洗,雁阵长歌,两行热泪悄然滚落陈克秋脸庞。她突然觉得,姐姐和姐夫也许从未离去,他们一直以深情的目光,注视着生生不息的山河大地。

(学术支持:褚 银)