在高原哨位聆听“祖国的心跳”

■新疆军区某边防团一级上士 张文庆

新疆军区某边防团官兵执行巡逻任务。那孜米提摄

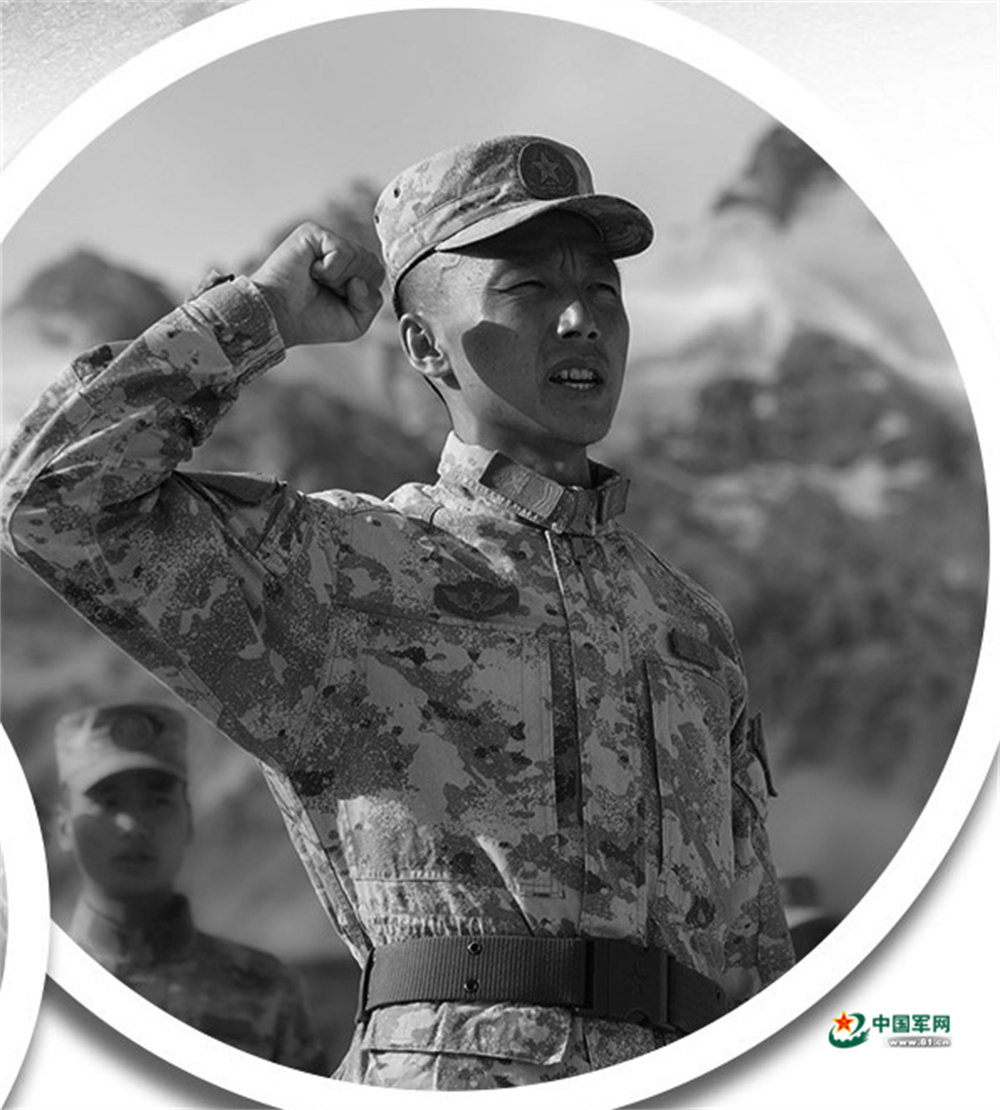

张文庆在连队组织的主题党日活动中重温入党誓词。那孜米提摄

张文庆的勋表。那孜米提摄

新月如钩,高悬夜空。一阵寒风吹来,为深夜的高原平添几分清冷和寂寞。握紧手中的钢枪,抬头仰望满天繁星,我时常会想起刚上高原的自己。

那时,也是在这样的夜晚,也是在岗哨之上,望着夜空,我会想起遥远的家乡,想起思念的亲友,想着想着,就盼着能早些退伍回乡。14年过去,那份期盼已化作细雨沁入心底,曾萌生归意的人,还坚守在这里。

夜色如墨,月生清辉。远处的雪山轮廓和光点斑斑的河流,晕染出高原独有的空旷与寂静。我将枪贴紧胸膛,静静感受着心脏的跳动,那里也是穿着常服时佩戴勋表的位置。

作为一名高原军人,其实一年到头没多少机会穿常服。可是,即使身着作训服,我仍能清晰感知“胸前荣誉墙”的分量。那3排8枚略章中,有一枚一级卫国戍边纪念章略章,浓缩着我戍守雪域高原的4000多个日日夜夜,映照着我把青春热血融入祖国边疆的一腔赤诚。

一

新兵下连,我被分到一个新组建连队。那年初夏,连队受命进驻某点位。一支十几人组成的先遣队先行上山勘察地形,我所在班作为最后一个梯队上山。

连队驻地海拔超过5000米。入伍前,我曾是学校长跑队队员,新训期间体能成绩一直不错,本以为上高原对我来说不在话下,但现实给了我“迎头一击”。

坐在运输车上,路面颠簸和高原反应让我的胃里翻江倒海,一下车便跑到路旁呕吐起来。两名战友将我送回宿舍。我们的宿舍,其实就是在河滩旁一处平地搭建的几顶临时帐篷。帐篷不远处的高地上,是正在修建的新营房。

61级,是前往新营房要爬的台阶数。为了让我们更快适应高海拔环境,爬台阶成为我们每天早操和体能训练的“必修课”。

进驻第二天,连长带着我们爬台阶。61级台阶,我第一次爬完,中间休息了7次,每走几级台阶就胸闷气短,头昏脑涨。7次、6次、5次……连长给每名新兵都定下小目标:争取每次训练都能减少休息的次数。

我一次次咬牙坚持。6天后,我成为同批新兵中爬台阶速度最快的人,休息次数减少到1次。

由于表现出色,我很快受领了上高原后的第一项任务:拉水。取水点在离连队200多米远的河滩,车辆无法通行,与其说是拉水,不如说是背水。我们每个人把一个空桶装满水,用背包绳把桶捆在身上,一桶桶背回来。

进入12月,天气愈发寒冷,河里的水冻成了冰。我们凿取冰块,背回去等待融化。可这种方法费时费力,我们只能寻找新水源。

新的水源地,距离连队十几公里,连队每隔三天派一次水车去取水。一次拉水返回途中,车辆突然抛锚,我们尝试了很多办法都无法启动。眼看天要黑了,再不返回整车的水就会结冰,水罐可能会胀裂,带车干部决定带我徒步返回去找救援车辆,驾驶员在车里等待。

天色越来越黑,风越来越大。抬头看到带车干部走在前面帮我挡风的身影,我喊了一声:“换我在前面走一段吧!”

我俩轮流顶着风往回走。不知走了多久,终于遇到救援车辆。

第二年年底,我被评为“优秀士兵”,留队晋升下士。在战友的掌声中接过证书那一刻,我想起入伍时接兵干部的那句话:“上高原,很苦也很幸福。”

二

坚持就是胜利。这是我爬上“绝望坡”时,最真切的体会。

“绝望坡”是连队最艰险的巡逻点位之一,海拔近5700米。2013年初,我第一次执行巡逻任务,目的地就是“绝望坡”。那天,班长早早起床,把几瓶氧气塞进我的背包:“路上难受了,就拿出来吸吸氧。”

我将氧气瓶收拾好,内心默想:“第一次巡逻,一定不能给大家拖后腿。”

前往执勤点的路崎岖陡峭,脚下是厚厚的积雪,每走一步都很艰难。巡逻队伍以“Z”字形沿着山坡向上攀爬。寒风吹在脸上如刀割一般,我低着头踩着班长的脚印,一步步向前。

“再坚持一下,马上到坡顶了。”看到我和队伍拉开距离,班长大声喊道。20分钟后,我们抵达坡顶。当我沉浸在征服“绝望坡”的兴奋中时,连长却说:“赶快调整一下,再加把劲,还有两个坡就到了。”

队伍再次出发。爬过第二个坡,眼看第三个坡就在不远处,可走了很久还没到。我再次与队伍拉开距离,一屁股坐在半山腰。

班长来到我身旁:“休息10分钟,再坚持一下,往上爬一爬。”休息片刻,我拖着沉重的双腿,在一次次停歇和再出发中,终于抵达巡逻点位。

连长拿出国旗,进行主权宣示仪式。我从未觉得旗帜在风中飘动的呼呼声是那样动听,心脏难以克制地剧烈跳动,仿佛正和祖国心跳同频、呼吸同步。我庆幸自己一次次“再坚持一下”,才能见证属于边防军人的荣耀时刻。

2015年,我和几名战友前往海拔5000多米的某点位驻扎。我们住进临时搭建的彩钢房,里面仅有几张床、一个炉子和一部军用电话。战友开玩笑说:“这里可真是个世外桃源。”

那段日子,一切仿佛都被“冻”住了。大雪封山,彩钢房如同浩瀚雪原中的“一叶孤舟”。原定三天一送的补给,常常被风雪延误。

那段“与世隔绝”的日子,一张张纸条成为我们心底最温暖的慰藉。我们将对家人的思念写在纸条上,通过让补给车驾驶员打电话的方式,向家人“转达”。等下次补给车到达时,另一张纸条上,也会写满家人对我们的牵挂。

2015年10月,补给车送来生活物资的同时,还给我们带来了电视机、播放机和一些光盘。光盘中,有驻守在海拔5170米的天文点边防连被授予“团结战斗模范连”荣誉称号仪式的现场视频。

视频中,全团官兵端坐在大礼堂,气氛庄严肃穆。当那面鲜红的锦旗出现,现场响起雷鸣般的掌声。

虽然视频画面不够清晰,但我们还是激动不已,仿佛置身现场,和全团战友共享荣光。那面荣誉锦旗,不仅是对天文点边防连的表彰,更是对所有高原军人的褒奖和鼓舞。

三

2020年初,班里来了一名新兵,名叫马小军。我本以为来自青海的他对高原不“陌生”,没承想他是同批新兵里“适应”高原最慢的。

一个月后,我带着马小军前往“好汉坡”巡逻。那个曾让我痛苦不堪的“绝望坡”,已经成为连队官兵战胜自我的“好汉坡”。

那一次,马小军只爬过了第二个坡。为了不耽误巡逻任务,连长让我留下来陪他,原地等待巡逻队伍归来。

之后的几次巡逻,马小军都没能到点到位。“好汉坡”在他眼中,真的成了“绝望坡”。为了帮他重树信心,我向连队建议让他先担任油料保管员。

每天吃完饭,我都陪着马小军去油库检查,清点油料情况。从食堂到油库要走十多分钟。途中,我常给他讲一些连队往事。

连队第一位烈士巴依尔的衣冠冢,就在油库不远处的山头上,为的是让他能“看”到连队的变化;要想爬上“好汉坡”,先从那61级台阶开始爬……

一天天走下去,马小军变得不一样了。连队故事会里有了他的事迹,战友们的点赞中出现他的名字……

一次巡逻途中,我看到“石蛋”,便捡了两颗大小一样的送给马小军。

“班长,巡逻路上还有这种石头?”摩挲着圆滚滚的“石蛋”,马小军问我。

“这种石头,只有巡逻点位附近有。只要翻过‘好汉坡’,就能看到。”我回答道。

后来,我在巡逻时常会找一些“石蛋”送给马小军。终于,在我第5次送他石头时,他主动提出想参加巡逻。

那次巡逻,马小军一改往常,一直走在我前面,直到“好汉坡”脚下。简单休息后,连长调整了队伍,按照“老兵在前、新兵在后”两两组队,向山顶冲击。

我走在前面,每当听到身后传来重重的喘息声,就回头拉马小军一把。1个小时后,巡逻队伍抵达点位。

巡逻归途,马小军捡到一块椭圆形表面带有波纹的“石蛋”送给我,激动地说:“班长,这块‘石蛋’是不是和你前几次送我的不一样?下次我给你捡块更好看的。”

那一次,连队开展新兵下连教育。马小军作为代表,拿着我送给他的两颗“石蛋”,向新兵讲起“好汉坡”的故事。

“如果我没有坚持住,可能就没办法亲手捡到连队的‘特产’了。”马小军打趣道。

看着讲台上的马小军,我不禁想起他刚入伍时的模样。戍守高原,并没有那么多“如果”。我们在一次次“再坚持一下”中,穿越巡逻路上的风雪,留下坚实的足迹,在每一个点位聆听“祖国的心跳”。那些在高原坚守的日日夜夜,那些与战友携手并肩的时时刻刻,都一一烙印在胸前那枚一级卫国戍边纪念章略章的纹理中,诉说着我对这片高原的热爱。

(黄路飞、郭亮整理)