98岁抗战老兵王槐亭回忆往事——

“芦荡火种”燃烧在心中

■魏联军 胡振芳 梅 寒

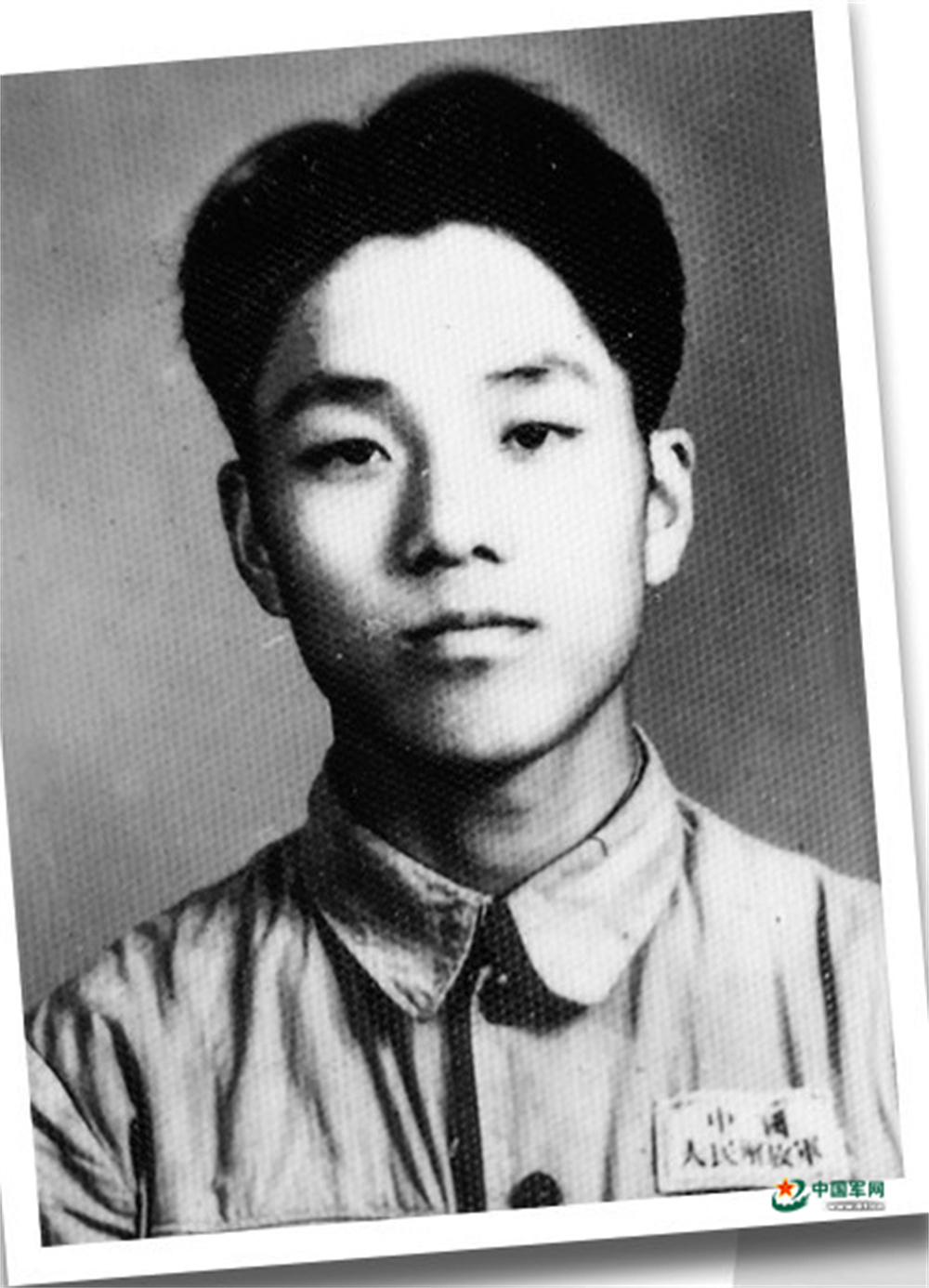

王槐亭解放战争时期留影。

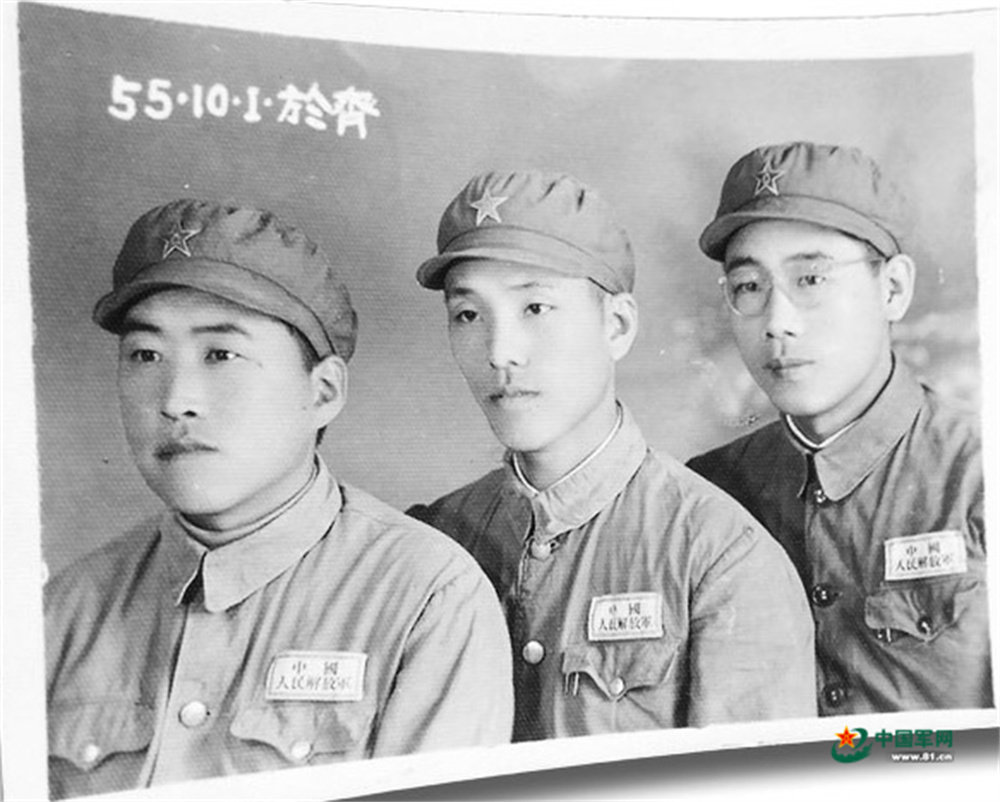

1955年,王槐亭(中)与战友合影。

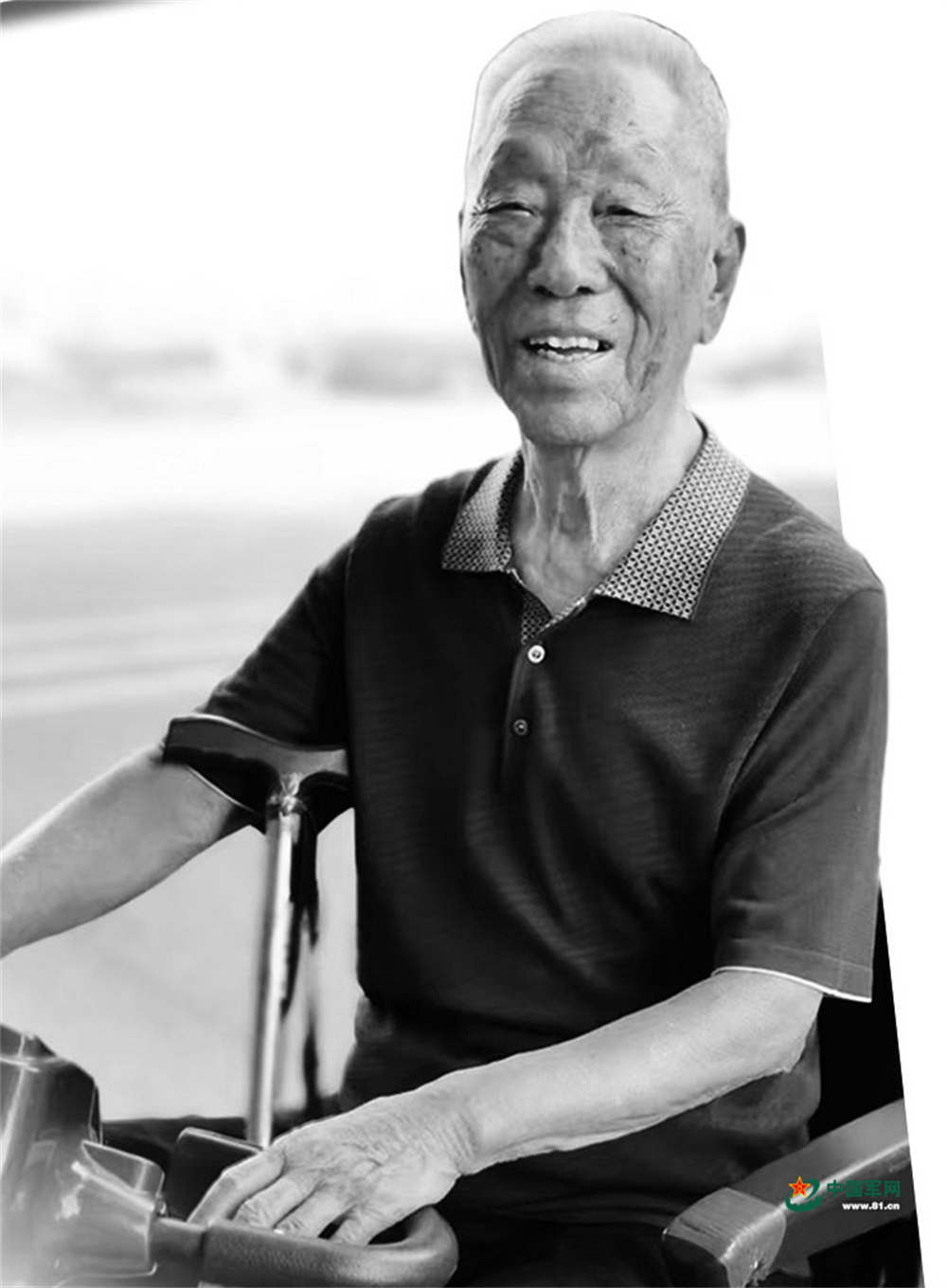

王槐亭近照

一个夏日的午后,河南省郑州市紫荆山公园郁郁葱葱的树林里,响起一阵歌声:“阳澄湖畔,虞山之麓,三九年的严冬,三十六个伤病员,高举共产党的旗帜,在暗影笼罩的鱼米之乡,埋着头流着血呀流着汗……”

歌声有些沙哑,却中气十足。如果不是亲耳听到,很难相信歌声来自一位98岁的老人——河南省军区郑州第四离职干部休养所老干部王槐亭。

“歌词记得真清楚啊!”笔者不禁感慨。“我们沙家浜部队的兵,人人都会唱这首歌。”王槐亭自豪地告诉笔者,这首《你是游击兵团》,唱的就是他的老部队。

1939年冬,抗战烽火燃遍大江南北。面对严峻的斗争形势,新四军江南抗日义勇军奉命西撤时,安排36名伤病员在江苏阳澄湖畔沙家浜芦苇荡中养伤。在与组织失去联系的情况下,官兵们紧紧依靠群众,边养伤边战斗、边恢复边壮大,不仅胜利保存“芦荡火种”,还在敌人眼皮子底下建立起巩固的抗日根据地,组建起“新江抗特务连”。

此后,这支队伍不断发展壮大——王槐亭1944年入伍时加入的新四军第6师18旅,正是由“新江抗特务连”发展而来。

从加入这支光荣部队那天起,36名勇士“一心向党、英勇顽强、百折不挠、热爱人民”的精神,一直激励王槐亭勇敢前行;生生不息的“芦荡火种”,始终燃烧在他的心中……

来到“沙家浜”,成为“党的人”

“黄秧下田谷进仓,麦场头里笃啷当……”一句传统的戏曲唱词,唱出苏南鱼米之乡的美丽富饶。如果将时针拨回到88年前,这里却是“遍地腥云、满街狼犬”。

1937年上海沦陷后,日军向南京进逼。地处沪宁线上的江苏丹阳,陷于日军铁蹄之下。年仅10岁的王槐亭,亲眼目睹家园破碎的惨象——全县约有4000人被杀,14万余间房屋被烧毁。暗无天日的日子里,王槐亭只盼望自己快快长大,好拿起武器,把日本强盗赶出中国。

“吃菜要吃白菜心,当兵要当新四军。”1944年,王槐亭在身边一位中共地下党员的介绍下,加入新四军第6师18旅。从此,他走进了一个崭新的世界。

彼时,面对日军围攻封锁和国民党顽固派“限共打压”,新四军供应不足,装备落后。王槐亭至今还记得入伍第一天的情景:没发新军装,第一顿饭喝了碗“芦根汤”、吃了顿糙米饭,领了一支老旧的“汉阳造”。

尽管条件艰苦,王槐亭始终保持高昂的革命热情,苦练杀敌本领,短短2个月就成为副班长。入伍不到半年,王槐亭光荣地加入中国共产党。

说起当年自己积极向党组织靠拢并光荣入党的经过,王槐亭记忆犹新:“我刚参加新四军时,对党的理解其实有些懵懂,认为只有‘冒尖’的人才能入党。”

据老人回忆,因当时斗争形势复杂严峻,连队中的党员均不公开身份。尽管如此,他和战友们心照不宣,都知道“谁是党的人”。

“为啥?都在身上‘写’着呢!”王槐亭告诉笔者,那时“打鬼子冲在前面的、苦活累活站在排头的,大都是党员”。以这些同志为榜样,王槐亭训练积极、吃苦耐劳,任务面前争着上、抢着干。

王槐亭记得,当时班里有位战士叫沈培勤,是秘密党员,有时会悄悄和连队干部“开小会”。排长穆仁和也常找他谈话,让他单独看“小册子”,告诉他共产党员应该怎样做。

当时王槐亭不知道的是:沈培勤和连队干部“开小会”,是在汇报他的表现;穆排长单独让他看“小册子”,是代表组织培养发展他入党。

1944年11月的一天晚上,穆排长单独把王槐亭叫到营区外一处密林。王槐亭见状一愣,发现在场的有指导员、几名排长、沈培勤和另外一位战友,他们都是秘密党员。大家连夜召开党支部会议,一致同意发展王槐亭为候补党员。

得知自己被党组织接纳,王槐亭热血奔涌——“那一刻,我感到党听到了我热诚的心跳声!”

1个月的候补期结束,王槐亭转为正式党员。

跟着“沙家浜”,勇敢打胜仗

1945年,日寇在中国已呈败象,但困兽犹斗。那年5月,在江苏扬中八字桥附近与敌人的一场较量,王槐亭刻骨铭心。

那晚,王槐亭随连队外出执行任务,夜里宿营在八字桥附近的草房里。凌晨4点,哨兵突然鸣枪示警,原来是敌人趁夜色向他们偷袭。和衣而卧的官兵们迅速起身,与敌人展开较量。

“当时我们连每个人只配发5颗子弹,手榴弹也不多,大家密切配合,边隐蔽、边观察、边还击。”王槐亭回忆,几个回合的较量下来,敌我双方僵持不下。所幸,附近兄弟部队听到枪声及时赶来,敌人见情况不妙,开始撤退。

“我们一看敌人往回跑,立刻去追!”讲到这里,王槐亭神采奕奕,“虽然我们子弹少、装备差,但大家战斗意志都很顽强,个个不怕死!战友们的子弹打完了,就和敌人展开白刃战。那一仗,我们消灭了40多个敌人,还活捉了一个俘虏!”

两天后,上级单位召开胜利大会。会上,被活捉的俘虏声泪俱下陈述自己的情况。从翻译口中,王槐亭和战友们得知,那个俘虏是朝鲜人,20岁,半年前在家乡被日本侵略者抓了壮丁,被迫到中国战场作战,他很想回家……

聆听那个俘虏的陈述,王槐亭很受触动:“日本法西斯不仅给中国人民带来巨大伤害,也给周边国家带来灾难,拼了命也要消灭他们!”

在接下来的几个月里,王槐亭跟随部队顽强作战,接连打了几场胜仗,迎来抗战胜利。解放战争时期,他继续随部队南征北战,先后参加莱芜战役、孟良崮战役、济南战役、渡江战役等,历经血雨腥风的洗礼,迎来新中国的诞生。

“沙家浜部队的兵能打仗!”谈起亲身经历的一场场战役战斗,王槐亭兴致勃勃。

笔者问他:“您跟随部队打了那么多大仗、硬仗,在战场上就没有害怕的时候?”

“有啥可怕的,不就是死吗?为了胜利死也值!”老人说得云淡风轻。

坚定必胜的信念,抱定必死的决心——或许,这就是王槐亭和战友们能打胜仗的秘诀所在。

吟唱《沙家浜》,不忘鱼水情

如今98岁的王槐亭,身体还算硬朗。午休起床后,他习惯到离家不远的紫荆山公园转一转,和棋友们下下棋,或是听爱好音乐的居民唱唱歌。

王槐亭自己有时也会哼唱几句,除了那首《你是游击兵团》,他还喜欢唱京剧《沙家浜》中的经典唱段——“垒起七星灶,铜壶煮三江。摆开八仙桌,招待十六方……”

20世纪60年代,京剧《沙家浜》风靡全国。这部京剧讲述了光荣负伤的新四军指导员郭建光和其他17名伤病员在沙家浜养伤时,在阿庆嫂、沙奶奶等革命群众帮助下,与敌人巧妙周旋、顽强斗争的故事。这部京剧,正是以新四军36名伤病员在芦苇荡养伤的故事为原型创作的。

“‘郭建光’的原型之一,是我们18旅的老旅长刘飞。”王槐亭告诉笔者,在他入伍后的一场报告会上,刘飞用朴实的语言,深入浅出地为新兵们讲明革命的道理,阐述共产党和国民党的区别。让王槐亭印象尤为深刻的是,老旅长让他们明白,没有革命群众的支持,军队便是无源之水、无本之木。

“当年我们打仗时,像阿庆嫂、沙奶奶这样的群众太多了……”王槐亭至今记得,当年乡亲们送到部队的军鞋,鞋底纳得又密又结实;他们外出执行任务时,农抗会、妇抗会、青抗会的乡亲们,总是争着抢着掩护他们……

离休后,王槐亭积极发挥余热,深入学校、部队、企事业单位作革命传统教育报告,一次次讲起沙家浜“芦荡火种”的故事,讲起革命战争年代感人至深的军民鱼水情。在报告会的结尾,他总会唱起《你是游击兵团》,或者京剧《沙家浜》。

笔者告诉王槐亭,如今《你是游击兵团》是陆军第83集团军某旅“沙家浜连”的连歌。部队历经多次改编,但这首歌一直薪火传唱。这些年,在抗洪抢险的“战场”,在乡村振兴的阵地……官兵冲锋在人民需要的地方。

闻听此言,王槐亭露出笑容:“我们老部队的光荣传统没有变!”

本版制图:扈 硕