号角与战歌

■柳建伟

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。当苦难成为过往,屈辱成为历史,沐浴和平阳光的每一个人,应该庆祝,也应该铭记。胜利本身就是一部史诗,摧枯拉朽的斗志,沸腾的热血,微明而渐渐辉煌起来、最终成为现实的希望,千千万万人的舍生忘死,无不是构成这部史诗的元素。

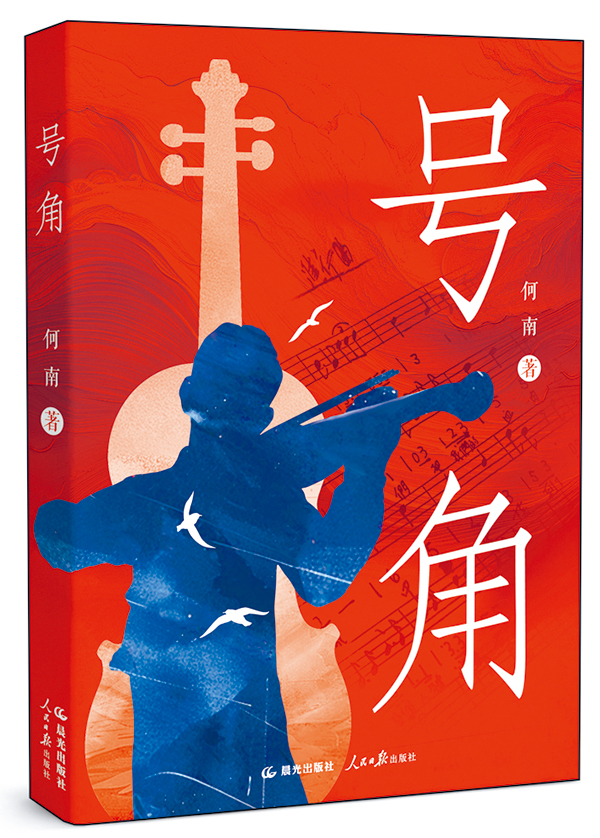

在这样的重要时刻,何南的《号角》(人民日报出版社、晨光出版社)以长篇叙事诗的形式,重新诠释了音乐家聂耳的生命历程及其代表作《义勇军进行曲》的深刻内涵。在新时代背景下,《号角》以其独特的文学性和思想性,为年轻一代提供了触摸历史、感悟抗战精神的鲜活载体。它提醒我们,艺术不仅是时代的记录者,更是民族灵魂的守护者,聂耳的音乐精神在和平年代依然具有强大的感召力。

《号角》以聂耳的成长历程为脉络,生动描绘了他如何从一位热爱音乐的青年,逐步成长为以艺术救国的英勇战士。聂耳的创作生涯起步恰逢日本发动侵华战争,民族危机的严峻形势促使他走出“象牙塔”,将个人才华汇入时代的洪流之中。诗中刻画了聂耳深入码头工人、矿工等民众之中,倾听他们的苦难与呼喊,最终将这份共情化为《码头工人歌》《开路先锋》等饱含斗争精神的作品。这种“艺术为人民”的立场,正是中国共产党领导的“左翼”文艺运动的精髓。

《号角》在《序曲》中这样盛赞聂耳:“当怯懦瘟疫般扩散之时/你把枪炮声融入乐曲/当迷惘占领普通人梦境之时/你用乐声唤醒钟声。”聂耳出生于昆明的一个普通家庭,正是这一背景,使得他的成长轨迹与社会底层人群紧密相连,从而赋予了他的音乐为底层人民发声的更大可能性。

书中尤为强调聂耳与田汉之间深厚的友谊和紧密的合作关系。在田汉被捕之后,聂耳于白色恐怖的环境中毅然决然地承担起《义勇军进行曲》的谱曲重任。田汉不仅是聂耳的入党介绍人,更是将他从迷茫中引领至光明之途的关键人物。田汉未尽的心愿,必须由他来完成。在此问题上,无论是出于私人感情,还是作为一名党员的责任感,两者都达到了高度一致。正因如此,聂耳几乎达到了“忘我”的程度。书中再现了聂耳在上海霞飞路的亭子间里废寝忘食创作的场景:“时而在桌子上狂打拍子,时而把阁楼踩得吱吱有声……”邻居的抗议、房东的逐客令,都挡不住音符里的电闪雷鸣。这样的描写不仅展现了艺术家的执着,更揭示了抗战文艺的诞生背景——它从来不是风花雪月的吟唱,而是血与火中淬炼的匕首与投枪。

这些叙事不仅还原了聂耳的艺术担当,更揭示了音乐在民族存亡之际的强大力量——音符是子弹,旋律是号角,唤醒亿万同胞的斗志。书中这样描述《义勇军进行曲》由一首战歌到成为一股力量的升华:“这歌声正飘向越来越广阔的地方/在最高的山巅/在最深的海洋/在最纯净的雪地里/在最碧绿的草尖上。”聂耳与田汉的合作、作品的国际传播,以及《义勇军进行曲》最终成为中华人民共和国国歌的过程,无不彰显了抗战精神的代际传承与永恒价值。

《号角》的亮点在于其充分挖掘了诗歌的叙事性,巧妙地将新诗的叙事性与抒情性融为一体。诗歌原本就有叙事功能,《诗经》、《楚辞》、乐府,诗承担叙事功能的佳作比比皆是。然而,我们观察到的一个现象是,现代诗歌一旦涉及叙事,可能会显得平淡无奇,难以经受深入的品味。这种叙事功能的“失语”现象,令人深感忧虑。

读完何南的长篇叙事诗《号角》,我欣喜地发现,现代诗歌写作者并未丢掉叙事情结,仍然能写出感动读者的叙事诗。如书中有这样的句子:“那是1928年冬天的一个早晨/该阴还是该晴/老天都闹不清/铅铸的云冷冷地低垂着/把命运交给心肠铁硬的风——这种天气最适合上演悲剧/事实上,最惨的悲剧已经发生。”这些诗句不仅描绘了生动的场景,更隐含着深沉的历史背景与情感。何南通过细腻的笔触,将读者带回到那个动荡不安的年代,让读者仿佛能亲身感受到那时人们的悲欢离合。他的叙事诗不仅保留了诗歌的抒情特质,更通过叙事增强了作品的感染力。

《号角》的深刻之处,在于将聂耳的个人奋斗置于全民族抗战的宏大叙事中。聂耳的音乐之所以能成为“民族的强心针”,正是因为其创作根植于人民土壤。书中写道,聂耳在日本鹄沼海岸不幸溺亡后,《义勇军进行曲》却以磅礴之势传唱开来——从上海救亡团体的街头演唱,到美国黑人歌手保罗·罗伯逊的国际传播,再到最终成为中华人民共和国国歌,这首战歌的命运恰如中华民族的抗争史:个体的牺牲换来集体的觉醒,艺术的星火点燃了民族的烈焰。“《义勇军进行曲》被电影插上翅膀/飞到每个中国人的心上/激励无数人奋起把战场作为方向/君不见,在那刺刀的尖芒上/在那战旗的丝线中/音符在闪闪发光。”这些饱蘸感情的诗句,充分升华了《义勇军进行曲》的价值。

今年,《号角》的出版具有特殊的现实意义。它提醒我们:抗战精神不仅是历史课本中的章节,更是流淌在民族文化血脉中的基因。聂耳的音乐之所以穿越时空,正是因为其内核是对自由、尊严与正义的永恒追求。诗中“这首歌已被时代镀上光芒/那昔日的屈辱虽已远去/但沉痛的历史怎能遗忘”,恰是对当代人的警醒——抗战精神是民族文化血脉中的基因,需要以艺术的形式代代相传。它激励当代文艺工作者肩负使命,用作品凝聚民族力量,让“起来”的呐喊永远嘹亮,薪火不息。

《义勇军进行曲》不仅是一首歌曲,更是一声呐喊、一腔热血、一种精神、一面旗帜。它成为中华人民共和国国歌之后,更成为我们国家的象征与标志。作为一名军旅作家,我认为,我们不仅要牢记聂耳这个名字,更要继承他的精神;我们不仅要发自肺腑唱响国歌,更要深谙国歌背后的感人故事,弘扬国歌精神。军人,是“最可爱的人”,也应该是用高尚精神品格铸成的爱国者;爱国者一定要有在生活的和平中提炼出坚强意志的能力。从这一点上,何南创作长篇叙事诗《号角》不但是一种很好的尝试,也是让我们的心灵回溯到那个烽火时代,与聂耳和他的战友们实现心灵上的同频共振。

(扫描二维码 收听《号角》有声书片段 技术支持:赵莹莹)