【英雄致敬英雄】

88年后,平型关战场的军号再次吹响!英雄连队诵读烈士绝笔家书

“好男子为国出力,

现在国家危亡,

匹夫有责者是光荣的”

这是抗战英雄王志发

写给哥哥王廷凤的信里的一句话

80多年后

“平型关大战突击连”的官兵们

一起诵读王志发烈士的4封家书

感受烽火里的家国情怀

↓↓↓

一封家书一程烽火

这是沿着烽火线寄回的思念

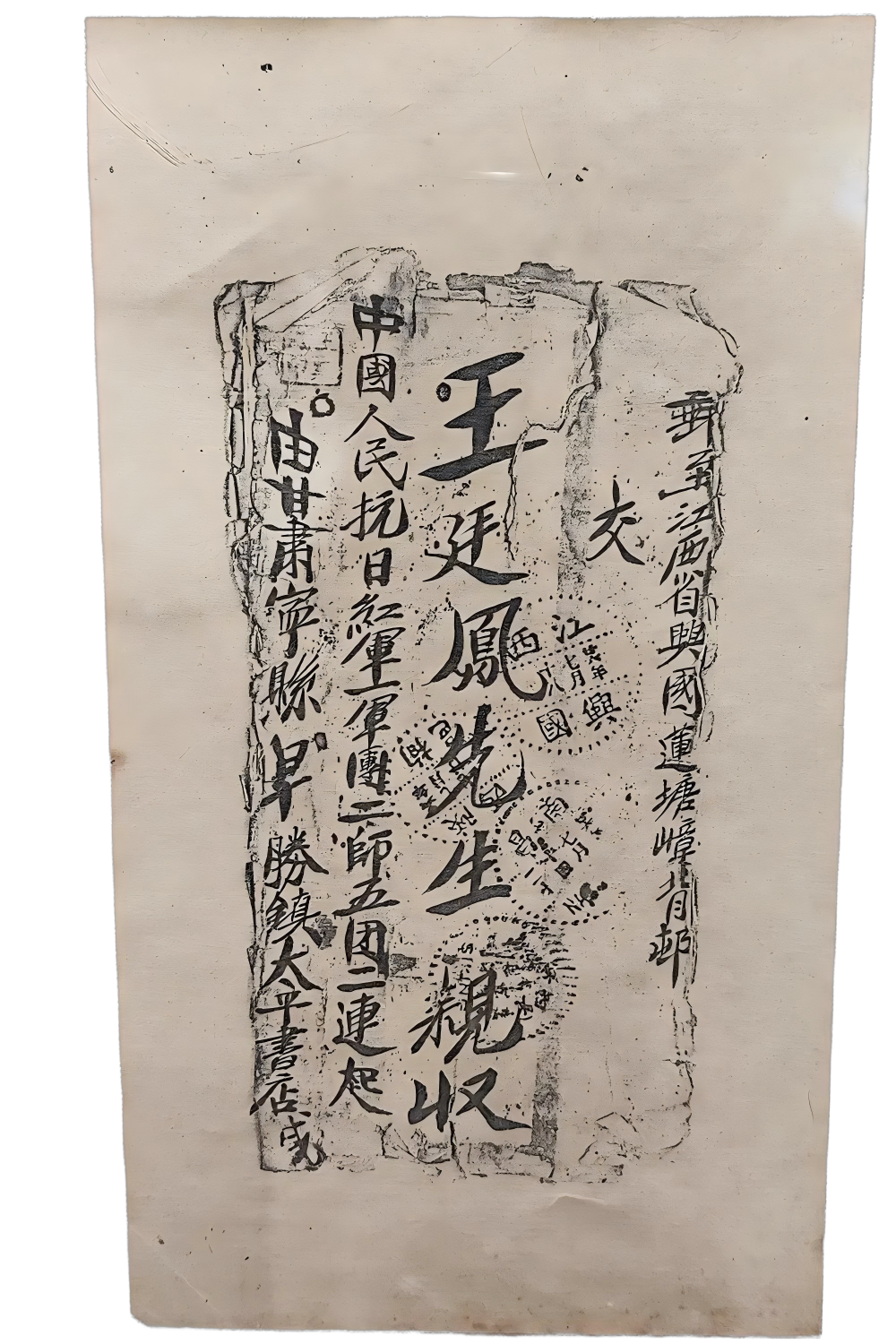

王志发

原名王廷凰

1913年出生于江西兴国

1930年参加工农红军

参加过第一至五次反“围剿”

走过长征

1935年在陕北任红军保安县游击总队政委

1940年任八路军115师教导第四旅十团参谋长

115师开赴平型关前线

王志发曾随八路军115师出征

参加了1937年9月的平型关伏击战

与板垣征四郎第5师团第21旅团一部

及辎重车队浴血厮杀

此后

他还参加了午城、井沟战斗和汾离公路伏击战

等多次战斗

1942年在山东单县张棠区与日寇作战时壮烈牺牲

年仅29岁

一封封家书沿着长征和抗战的路线

沿途寄回

记录了王志发

从参加长征到抗战

直至为国牺牲的光辉足迹

「第一封信」(节选)

国家危亡,匹夫有责。 男所经过的历史,在1934年经过地址云南、贵州、两广、两湖、四川、陕西、甘肃各地方。现驻一方面军二师五团二连在甘肃省宁县早胜镇南街太平书店通信地址。男所盼望的把家庭情形、生活问题详细给我一回音,千万千万。

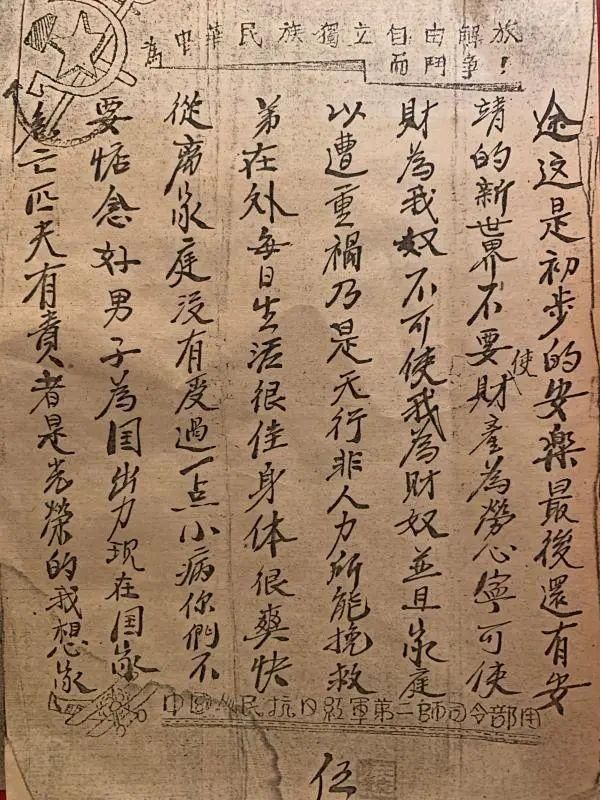

「第二封信」(节选)

远知,廷凤胞兄台鉴:

自从离家迄今五六年。这几年为救国救民的事业而奋斗;从南至北转战千里。我们红军这种艰苦奋斗的伟大革命精神为全中国同胞钦仰和赞叹。

好男子为国出力,现在国家危亡,匹夫有责者是光荣的。我想,家一定知道,现在中国的新时环境比以前更不同了。

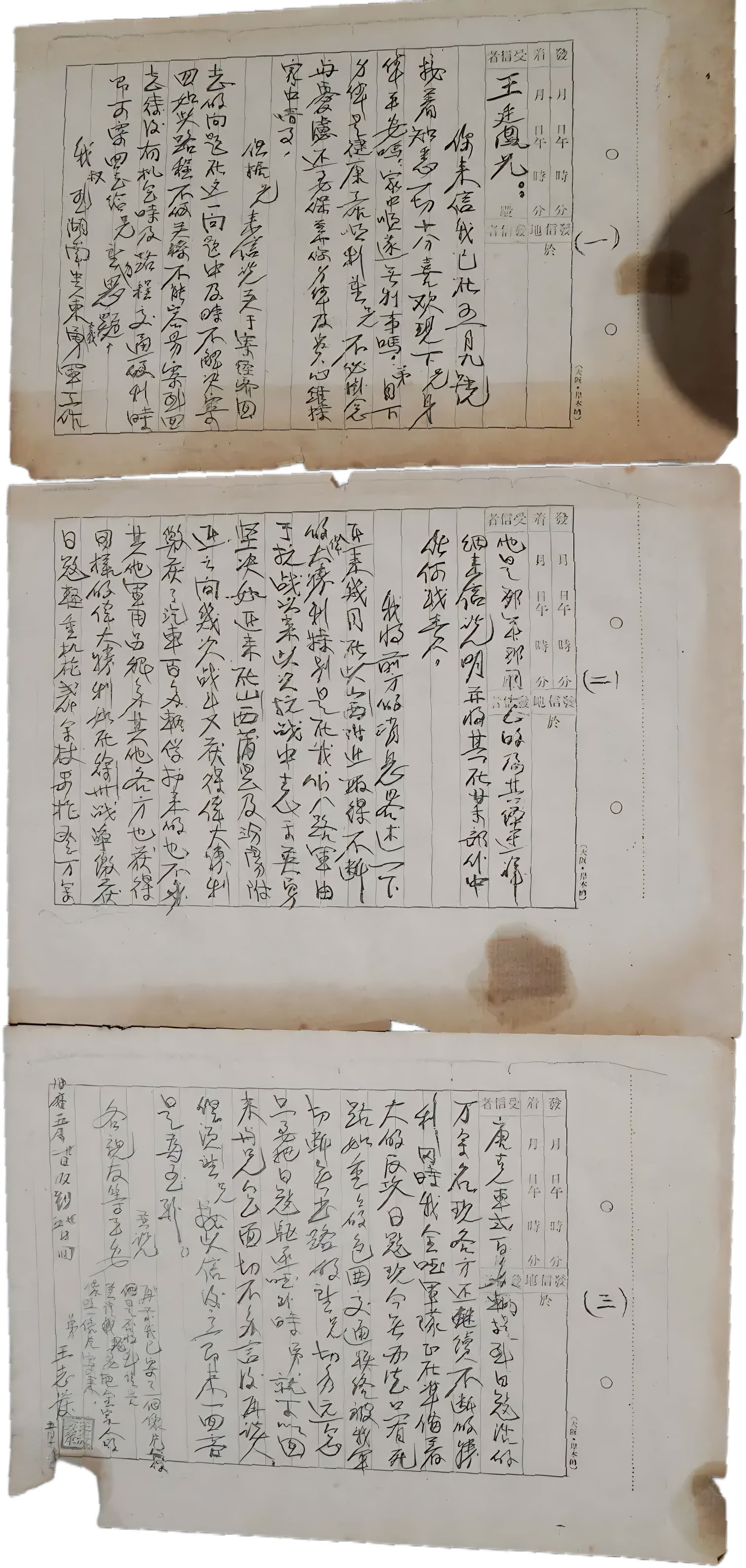

「第三封信」(节选)

我将目前的消息略述一下,近来几月,在以山西附近取得不断的伟大胜利,特别是在我们八路军由于抗战以来,此次抗战中表现英勇坚决,如近来在山西蒲县及汾阳附近之间几次战斗又获得伟大胜利,缴获了汽车百多辆。

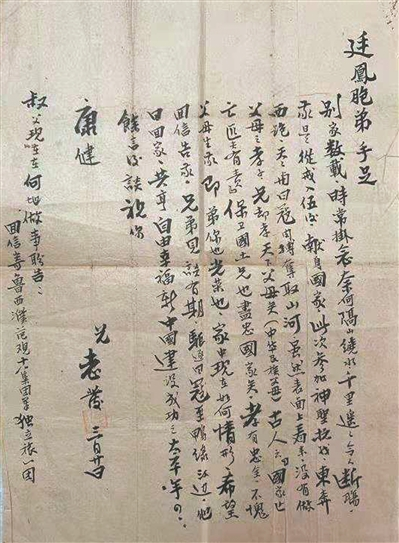

「第四封信」(节选)

别家数载,时常挂念,奈何隔山绕水,千里遥遥,令人断肠。我是从戎入伍后,献身国家,此次参加神圣抗战,东奔西跑,天天与日寇肉搏,夺取山河。虽然表面上看来,没有做父母之孝子,兄却孝天下父母矣(中华民族父母)。古人云“国家兴亡,匹夫有责”,保卫国土兄也尽忠国家矣。孝有忠全,不愧父母生我。即弟你也光荣也。家中现在如何情形,希望回信告我。兄弟见谈有期。驱逐日寇至鸭绿江边,他日回家,共享自由幸福新中国建设成功之太平年月。余言后谈,祝你康健。

这是王志发的最后一封家书

信中的地址是他不幸牺牲的鲁西地区

1945年“驱逐日寇”“夺取山河”的事业已经完成

“他日回家”“与兄见面”的诺言却没有兑现

……

猛打猛攻 首冲敌阵

打破日军“不可战胜”的神话

在1937年9月25日的平型关大战中

八路军115师343旅685团2营5连

担负截头突击任务

在“猛子”连长曾贤生、指导员杨俊生率领下

全连以牺牲130余人的代价

歼敌百余人

摧毁敌车20余辆

平型关大捷是全国抗战以来

中国军队取得的第一次大胜利

打破了日军“不可战胜”的神话

极大地振奋了全国军民的抗战信心

战后

连队被上级授予“平型关大战突击连”荣誉称号

“一旦强虏寇边疆

慷慨悲歌奔战场

首战平型关

威名天下扬……”

平型关大捷也被写进了《八路军军歌》

这也是连队官兵最爱唱的歌

这是一支

从八一南昌起义走来的英雄连队

在与军史同龄的峥嵘岁月里

这支连队历经

两万五千里长征、抗日战争、解放战争和抗美援朝战争

足迹遍布大江南北

今年是“平型关大战突击连”授称88周年

“猛打猛攻 首冲敌阵”

88年前平型关大战

孕育出的突击精神

穿越烽火岁月传承至今

始终根植于连队官兵心中

2015年9月3日

在纪念中国人民抗日战争

暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵式上

平型关大战突击连

作为10个英模部队方队之一

高擎荣誉战旗通过天安门

2019年10月1日

在庆祝新中国成立70周年阅兵式上

“平型关大战突击连”荣誉战旗

作为全军100面功勋战旗之一

入选阅兵战旗方队

光荣接受了党和人民的检阅

今天,英雄致敬英雄

来自平型关战场的军号

88年后

在英雄连队再次吹响

号声依旧嘹亮

你驱逐日寇夺取山河

如今繁荣昌盛的中国

我来守护!

今年是中国人民抗日战争

暨世界反法西斯战争胜利80周年

中国军号客户端推出特别节目

12集短片《“英雄致敬英雄”抗战英雄书信传诵活动》

8月3日—8月14日每天1集连播

锁定中国军号客户端和各新媒体平台

一起致敬缅怀抗战英烈,讲好英雄故事

监制:颜军

系列策划:王天益 董豫 吴培源 曾璇

本期策划:张姗姗

本期编导:栾宝玲

本期摄像:郑志成 张少凯 张佳兴

本期剪辑:栾宝玲

本期海报设计:康乐

本期音乐:栾宝玲

本期文案:栾宝玲

本期通讯员:王立军 史云飞 栗新朝

特别鸣谢:陆军第79集团军某旅“平型关大战突击连”

江西省兴国县革命烈士纪念馆

江西省兴国县史志研究室