在双向奔赴中读懂初心

——空军军医大学西京医院医生李飞的代职感言

前不久,空军军医大学西京医院心血管内科医生李飞,结束了在空军某部的代职支援。对李飞来说,这段为期一年的“下沉经历”,是军旅生涯的又一次“加钢淬火”,让他对军医的职责使命有了更切身的领悟——军营既是军医的服务对象,也是扎根的地方。基层官兵的需求在哪里,为兵为战服务就要延伸到哪里。让我们跟随他的回眸,聆听一名军医在基层一线的收获与感悟。

——编 者

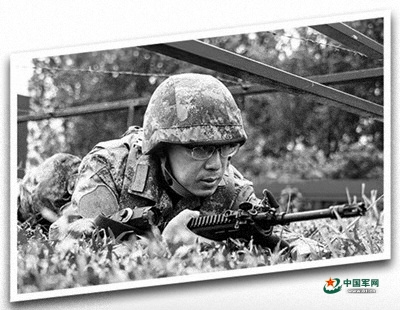

李飞在空军某部参加低姿匍匐训练。

去年,我按照上级工作计划安排,来到空军某部代职支援。

出发前,我向医院领导辞行。领导拍着我的肩膀说:“到了基层,别端着专家的架子,要把技术留下来,把情谊带回来。”当时,我以为这只是一句“例行”的嘱托,没想到,这一年的经历会带给我沉甸甸的收获,给我上了生动又深刻的一课。

李飞在空军某部训练场留影。鄢雨龙摄

做个播种者,把技术的种子留在基层

到空军某部一所基层医院报到的第一天,我出于职业习惯,特意到心血管内科转了转。走廊里静悄悄的,护士们在低头整理病历,年轻医生们在一起讨论病例。科室主任指着介入手术室关闭的大门说:“设备是新换的,可目前还没几个人能熟练上手。”我拉开器械柜一看,一些精密仪器还套着防尘罩。

第二天晨会,我提出重启心血管介入手术。会议室瞬间安静下来,一位年轻医生小声说:“李主任,我们之前试过,可有次手术差点出情况。”我拿起病历本,指着一例急性心肌梗死的记录说:“这个病例如果介入及时,恢复效果能提升不少。官兵们在训练场上敢打敢拼,我们在手术台上也不能退缩。”

从那天起,我把办公室搬到了医生值班室隔壁。早上7点,我带着年轻医生逐床查房,一一分析患者的检查报告,遇到复杂病例,就找到西京医院的类似病例进行讲解。医师小王第一次上手术台,握导管的手有点发抖,我让他在一旁观看,边操作边指导:“穿刺就像射击,讲究稳和准,轻了穿不透,重了易血肿。”

在我开设的“周末小课堂”上,我把西京医院的标准化流程整理成手册,分发给医护人员。护士们询问在没有心脏监护仪的情况下,如何判断病人的恢复情况。我教她们用血压计结合心率进行监测,还编了段顺口溜:“心率别超百,呼吸匀着来,尿量够不够,看瓶就明白。”

3个月后的一天,医师小王拿着一份手术同意书找到我:“李主任,刚收了个急性心肌梗死患者,我想试着独立做!”手术室里,导丝成功通过病变血管,这是他们独立完成的第一台心血管介入手术。

短短数月,心血管内科的手术数量大大提升,还开展了4项诊疗新技术,建立起24小时急诊响应机制。更令人欣喜的是,年轻医生能独立应对常规病例,护士们对术后监护细节越来越熟悉,团队在磨合中慢慢拧成了一股绳。

一次,我回西京医院办事,一位年轻医生发来一张合影。“昨天我们抢救了一名突发心衰的战士,用的就是您教的快速扩容法。”这位医生兴奋地告诉我,术后他们几名医护人员特意拍了张合影,留作纪念。

那一刻,我真切体会到,代职支援就是要做播种者,把技术的种子留在基层,让它生根发芽壮大,真正帮助基层解决难题。

李飞(左)在空军某部卫生队门诊室问诊。

军医的论文,要写在战训场上

那一次,空军某部组织“魔鬼周”极限训练,我作为随队军医加入卫生保障组。

出发前,卫生连指导员说:“这次训练强度很大,战士们背着15公斤重的装具在野外奔袭,中暑、扭伤是常事,大家都得打起十二分精神。”救护车后备箱里放满了药品和器械,我反复检查降温毯、输液泵等设备,心里暗暗捏了把汗。

训练进行到第四天下午,对讲机里突然传来呼喊声:“卫生队!卫生队!有两名战士出现头晕症状!”我们立刻驱车赶往指定地点,远远看到两名战士被战友搀扶着坐在树荫下,面色苍白。我摸了摸他们的额头,滚烫的触感让我心里一紧——这是热射病症状的前兆,必须马上处理。

“快抬上车!”我和卫生员一起把战士扶进救护车。我一边给他们测体温,一边问同行的班长:“他们之前有什么症状?”班长急得声音直发颤:“刚才越野跑的时候,他们一个突然说眼花,另一个也站不稳了。”

救护车里,我盯着监护仪上跳动的数字,指挥大家进行急救操作。一位战士的意识开始模糊,嘴里念叨着“还有最后一公里”。我握着他的手说:“坚持住,咱们先把体温降下来,等身体好了再继续。”

物理降温需要不断更换冰袋,卫生员袁宇的手套很快被冰水浸透,手指冻得发红。他搓了搓手指说:“主任,我没事,以前去野外驻训,比这还冻手。”静脉穿刺时,因为脱水导致战士的血管收缩,袁宇扎了两针才成功。我按住他的手说:“稳住,现在每一秒都很重要。”

我们在颠簸的救护车里和时间赛跑。当一位战士的体温降到38.5摄氏度时,他突然睁开眼睛,喃喃地问道:“医生,我还能归队吗?”我笑着对他说:“等体温正常,就送你回去。”

救护车抵达后方医疗点,经过进一步检查治疗,两名战士的各项指标渐渐趋于稳定。一位战士刚脱离危险,就拉住班长的胳膊说:“班长,我还能行,让我回去,我不能退出!”看着他晒脱皮的脖子和磨破的作训服,感动之余,我更加明白:军医的价值,不在于头衔多响亮,而在于官兵需要时能“顶上去”;医疗技术的意义,不只在于论文的“含新量”,更在于战训场上能“用得上”。

李飞(右一)在空军某部一所基层医院进行心血管介入手术。

日复一日的坚守里,藏着最动人的力量

代职期满前,我整理行李时翻出日记本,上面记录着一年来心有所感的点点滴滴:参加射击训练后手臂的酸胀,值班室窗外璀璨的星空,问诊时战士羞涩又忐忑的模样……这些碎片,拼凑出一名基层军医的日常,也让我对这场双向奔赴有了更深的理解:来到基层,我感受到强军事业蓬勃的脉动,看到基层官兵的敬业奉献,用技术为这份奉献增添一份保障;融入基层,我愈发明白,医疗资源和力量不仅要沉下去,更要融进官兵中,有力服务部队战斗力,守护好官兵的身心健康。

一天下午,我去训练场做例行巡诊,看到几名战士在单杠上训练。我认出其中一个战士曾因心肌炎住过院,走过去问他恢复得怎么样。他马上立正站直,非常认真地对我说:“李医生,您教我的呼吸调整法特别管用,现在好得差不多了。”一旁的班长接过话茬:“他出院后天天加练,说要把住院耽误的训练补回来。”

离开那天,我提着行李走出营区时,天刚蒙蒙亮,训练场上已经传来整齐的脚步声。战士们的口号声穿过薄雾,像一颗颗石子投进我的心里。我突然想起,刚来的时候,还担心日子单调枯燥。此时才发现,正是日复一日的坚守里,藏着最动人的力量。

车子驶出营区大门时,我回头望了一眼。卫勤值班室亮着灯,应该是袁宇他们在准备早会。这一年,我带着技术而来,又带着比技术更珍贵的东西离开——那些在手术台边、救护车里、训练场上收获的信任与牵挂,那些关于奉献与坚守的生动注解,已经刻进我的心里。

我不禁想起问诊时一名战士的话:“李医生,有你们在,我们训练时更有底气。”未来,我会带着这场双向奔赴赋予的力量继续前行,去探索保健康就是保打赢、保健康就是保战斗力的更多可能。

(刘柳、崔济麟、解放军报特约通讯员朱海涛整理)