亮剑 :抗战烽火见证兵器传奇

在历史的长河中,总有一些兵器闪耀着永不磨灭的光芒。它们的故事,与国家的危亡、民族的命运紧紧联系在一起。抗日战争期间,我国抗日军民使用的一些兵器就是如此。

这些兵器,有的是抗日军民缴获的“舶来品”,有的是敌后兵工厂研制,有的源于群众智慧与土法制造……虽然来源、规格、质量、性能有所差异,但在抗日军民的手中,这些兵器都成为打击敌人、夺得胜利的利器,见证了中国人民在艰苦卓绝的抗战岁月里坚定抗日信心、坚持持久抗战、夺取抗战全面胜利的传奇。

今天,介绍6种抗日战争期间抗日军民使用、研制的“功勋武器”,让读者通过重温这些兵器背后的故事,感受伟大的中国人民抗日战争,为挽救民族危亡、实现民族独立和人民解放,为争取世界和平的伟大事业,作出的彪炳史册的贡献。

“大抬杆”枪——

集火射击打敌船

■孟保民 高 洁

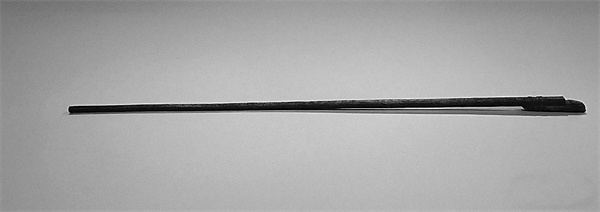

在中国人民革命军事博物馆的展厅里,有一杆布满岁月痕迹的“大抬杆”枪。该枪全长2.4米,口径约20毫米,枪管长2.2米。它的构造极其简单,由枪管和枪托两部分组成。两道铁箍把枪管与枪托结合在一起,射击时用火绳点火引发,杀伤距离100~150米。该枪原本是白洋淀水乡的人们打猎用的土枪。然而在抗日战争中,它成了雁翎队队员痛击日本侵略者的利器。

“大抬杆”枪的起源可以上溯到清雍正时期,那时叫大鸟枪。后来虽然经过多次改造,但它的枪身仍然很长,重量较大,平时使用时需要人抬着,所以被称作“大抬杆”枪。

随着清政府的灭亡,“大抬杆”枪渐渐淡出历史。没想到,在抗日战争中,在白洋淀水上游击队——雁翎队队员手中,“大抬杆”枪重新被研制出来,并展现出不小杀伤力。

1939年秋,日军以“献铜、献铁”为由,强迫白洋淀当地猎户交出土枪土炮。这对以渔猎为生的猎户来说,等于掐断了他们的生命线。针对这种情况,中共新安县(今安新县)三区区委书记徐建、区长李刚义赶到猎户集中的大张庄村,召集猎户开会,揭露日军收缴土枪土炮背后的阴谋,号召并组建了白洋淀水上游击队——雁翎队。

初建成的雁翎队缺少枪支弹药,为此他们自己动手,集思广益造出了“大抬杆”枪,并且越造越多,在破坏敌人从天津经河汊过白洋淀再到保定的水上航线战斗中发挥了不小作用。

1941年7月,雁翎队得知盘踞在赵北口的日军要用汽船给新安县据点的敌人运送物资,决定伏击日军汽船。当日军驾船进入雁翎队的伏击圈时,游击队员按预先分工,有的用“大抬杆”枪打汽船上的机枪手,有的用“大抬杆”枪打舵手,完成了第一轮打击。敌汽船挨打后迅速向东北方向逃跑,这时埋伏在芦苇中的另一组队员给9支“大抬杆”枪同时点火,当场将敌汽船击毁,击毙日伪军18名。

1942年4月,雁翎队又打了一场漂亮的水上伏击战。事前,队员们给5条船绑上架子,把50多支“大抬杆”枪架在船上,装足火药。待日军汽船进入雁翎队伏击圈后,50多支“大抬杆”枪一齐点火,当即击毁敌汽船2艘,毙敌伤敌40多名。

从1939年白洋淀水上游击队成立到1945年日寇投降,雁翎队共作战70余次,毙伤俘虏日伪军近千人。白洋淀水上游击队从起初的20多人发展到上百人,后被编入八路军主力团。

毛泽东主席听闻雁翎队抗日事迹后,称他们为“荷叶军”。新中国成立后,朱德和聂荣臻两位元帅来白洋淀一带视察时,专门接见了雁翎队队员,高度赞扬他们依托手中武器打击日寇的勇气。“大抬杆”枪,是中国人民不畏强敌、英勇抗战的“亲历者”,更是中华民族不屈不挠、敢于消灭一切来犯之敌的历史见证。如今,“大抬杆”枪作为历史文物,被中国人民革命军事博物馆收藏。

“老黄牛”重机枪——

南征北战立功勋

■石耀鑫 张 昭

在中国人民革命军事博物馆,陈列着一挺名为“老黄牛”的重机枪。1958年,这挺功勋卓著的机枪光荣退役,从部队来到这里,开始履行自己的新使命,向观众“讲述”昔日的抗战故事和伟大的抗战精神。

1938年初,山东抗日救国军第3军第2路军攻克日伪军盘踞的胶东蓬莱城,在军阀吴佩孚家的地下室里发现了一挺马克沁重机枪,战士们如获至宝。

马克沁重机枪,是世界上第一种靠火药气体能量供弹和击发的自动武器,可以连续装弹、发射、退壳,有很强的持续作战能力。1934年,中国开始对它进行仿制,这挺“老黄牛”重机枪就是仿制型,全长超过1米,全重近50千克,口径7.9毫米,理论射速600发/分钟。

抗日战争期间,这挺重机枪跟随我军部队转战各地,参加战斗百余次,歼敌无数。由于该枪体积大,散热管呈黄色,战士们给它起了一个“老黄牛”的绰号。

“老黄牛”重机枪第一次参战是在1938年秋的平度大青杨战斗中,当敌人向我军发起冲锋时,这挺重机枪一响,子弹像旋风般扫过去,狂妄的日军死伤百余名,其余被打得抱头鼠窜。

1939年,“老黄牛”重机枪所在部队改编为八路军山东纵队第五支队第十三团,成为八路军在胶东地区的主力部队之一。因为火力强大,“老黄牛”重机枪先后参加了孙祖大捷、半壁店伏击战等多次战斗,屡立功勋。

“老黄牛”重机枪也曾短暂“离队”。1940年12月下旬,因汉奸地主告密,第十三团团部在掖县上庄宿营时,突遭日军包围,损失惨重,重机枪手牺牲,“老黄牛”重机枪也被日军夺去。得知“老黄牛”重机枪落入敌手后,本已冲出重围的官兵,立即杀回村里,经过激烈战斗,把“老黄牛”重机枪抢了回来。从此,十三团官兵更加珍惜这挺失而复得的重机枪,并带着它在战场上大显身手。

1942年3月,“老黄牛”重机枪又随部队血战仰望顶,粉碎了敌人的拉网扫荡。解放战争中,“老黄牛”所在部队参加了莱芜、孟良崮等战役,再立新功。

虽然“老黄牛”重机枪的隶属有所变化,但它跟随部队转战各地,参加战斗百余次,不管是坚守阵地,还是掩护部队冲锋,都发挥了重要作用。1958年,功勋卓著的“老黄牛”重机枪退役后,被“邀请”进中国人民革命军事博物馆,开始履行自己的新使命。

雪枫刀——

自锻利刃斩日寇

■刘 含 王 轶

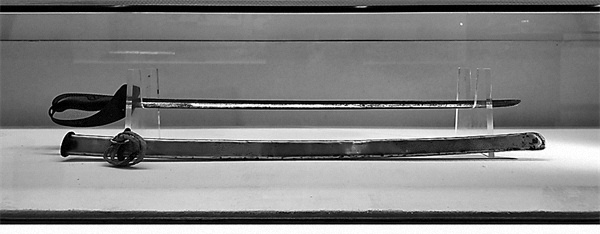

在陆军某旅旅史馆明亮的展柜里,静静躺着一柄造型别致的长刀。它不像常见的刀剑那样笔直,刀身带着一道充满力量感的弧线,刀刃寒光逼人。这,就是抗战时期令日寇闻风丧胆的“雪枫刀”——新四军第四师骑兵团的标志性武器。

1941年,新四军第四师在彭雪枫师长的带领下,为了应对日伪军频繁的骑兵袭扰,克服重重困难,组建了骑兵团。

起初,骑兵团的马刀全靠缴获,数量较少且形制不一。这种情况,在一定程度上影响了骑兵团的训练与作战。

为解决这一问题,彭雪枫决定打造符合实战要求的马刀。经过仔细分析敌我双方马刀的优缺点,彭雪枫很快给出了骑兵团马刀的定位——既能有效劈砍又坚固耐用。

在骑兵团官兵和当地经验丰富的铁匠共同努力下,多份刀样图被画出,并铸造出了样刀。经过战士试用和反复修改,新马刀最终确定了样式。这种刀刀身修长,比日寇马刀稍长,带有护手圈。最关键的是,刀身带有明显弧度,从而增强了劈砍时的力道和效果。刀刃采用优质钢材反复锻打而成,以确保硬度和韧性。刀背靠近刀尖处开有深阔的血槽,不仅减轻了刀身重量,而且在刺入时能更快速地拔出、增加出血量。

该刀配发骑兵团后,经过一段时间训练,很快被官兵用于上阵杀敌。

1942年夏天,大批日寇步兵、骑兵在洪泽湖地区抢劫粮食,骑兵团闻令而动。官兵骑着战马,挥舞“雪枫刀”,冲向敌人。交战不到9分钟,上百名日伪军被砍倒。“雪枫刀”一战成名。

同年11月,日寇对淮北抗日根据地进行“扫荡”,扫荡的第三天,骑兵团官兵突然出现在簸箕窑等地,从侧后方猛袭日军,刀劈日军小队长等多人。

骑兵团的一系列胜利,鼓舞了抗日军民的士气,打击了日伪军的嚣张气焰。“雪枫刀,明晃晃,千锤百炼是好钢。一马扑到两阵前,势如破竹谁敢挡……”一时间,淮北平原传唱起一段脍炙人口的快板词。

数年间,第四师骑兵团手握“雪枫刀”,经历了大大小小上百次战斗,屡建奇功。这把刀,也成为新四军官兵驰骋沙场、所向披靡的一种象征。

撅枪——

地道战中露锋芒

■王莎莎

在位于冉庄的地道战纪念馆展柜里,有一排锈迹斑斑的手枪静静陈列。它们的结构很简单,似乎就是一根枪管、铁块、铁条固定在一起。最醒目的标志是枪管与枪身连接处那道深深的缝隙——这是因为它装弹时必须将枪管向上“撅起”,也正因为如此,它被称作撅枪。

这种手枪,是在抗日战争进入最艰苦阶段、武器补给匮乏时,由敌后根据地的军民用土法制造出来的。与军工厂制造出来的制式手枪不同,撅枪的射程有限,只能近距离射击,因为没有膛线,其精度也远不及制式手枪。然而,就是这样一把把堪称简陋的撅枪,却成为抗日军民大量歼敌的称手武器。

在冀中平原纵横交错的地道里,撅枪得到有效使用。由于枪身短小,它便于在狭窄的地道中灵活转向,有利于打一枪换一个地方;地道四通八达,射击孔有时就贴着街道,这种近距离使射程有限的撅枪也能充分发挥作用。不过,撅枪每完成一次击发,就要重新装一次弹,这使得使用它的民兵不得不更多地借助地形实现“一击必中”。

艺术源于生活。在后来拍摄的军事教学片《地道战》中,高传宝利用灶坑进行突围时,他的双手各执一把手枪,那两把手枪都是撅枪。

因为出自当时敌后根据地的土法制造,所以时间一长,撅枪很容易生锈。但这种枪的存在与战绩证明:哪怕武器再简陋,中国人民抵御外侮、救亡图存的意志永远坚定。

如今,撅枪在展柜里静静陈列。此时的它,早已超越了一把手枪的范畴,它是群众智慧的结晶,是人民战争的缩影,也是中国人民崇高民族气节、伟大民族精神的有力见证。

左权的左轮手枪——

太行山上染热血

■张 昭

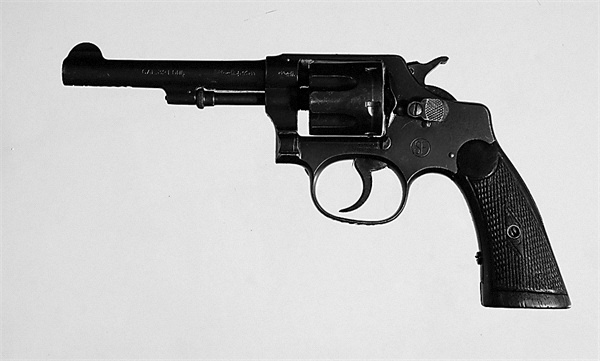

中国人民革命军事博物馆收藏了一把比利时制造的左轮手枪。该枪仿制美国史密斯—韦森左轮手枪,长220毫米、口径8毫米、容弹量6发,是八路军在抗日战争中牺牲的最高将领——左权的遗物。

这把左轮手枪,有着不平凡的经历。1935年11月,红军长征胜利到达陕北后,红一军团参谋长左权率部参加直罗镇战役,一举全歼国民党军第109师,击毙其师长牛元峰,并缴获了牛元峰使用的左轮手枪。后来,这把手枪就由左权使用。

左权,出生于湖南醴陵县一个贫苦的农民家庭,1924年入黄埔第一期学习;1925年加入中国共产党,后赴苏联学习;1934年参加长征;1936年任红一军团代理军团长;抗日战争爆发后,历任八路军副参谋长、八路军前方总部参谋长等职,协助彭德怀运筹指挥了许多重要战役。

1942年5月23日,八路军总部获悉——日军急速调集3万余兵力,对太行抗日根据地展开大“扫荡”,企图“围剿”中共中央北方局和八路军总部。左权向彭德怀汇报后,立即制定了突围计划。

5月25日,日军突然发起攻击。彭德怀原本下令中共中央北方局和八路军总部由左权率领向北突围。而在左权一再坚持下,彭德怀同意左权留下来指挥部队,掩护中共中央北方局和八路军总部突围。

大部队开始转移后,左权立即组织部队阻击日军,吸引敌人的注意力。日军不断用火炮和飞机向突围队伍进行攻击。激战终日,太阳偏西时,彭德怀、罗瑞卿率总部直属队和北方局机关冲出了日军的合围圈。

为了掩护剩余力量完成撤离,左权快速写下“总部在转移中,誓死保卫安全——左权”的纸条,让警卫员以最快速度送到警卫连连长唐万成手里,随后继续组织部队还击敌人。而此时,鬼子的数架飞机疯狂扫射、投弹。在敌人的炮火中,左权挥舞着手枪,大声喊道:“同志们快冲啊!冲出山口就是胜利!”就在这时,一枚炮弹在他身边爆炸,弹片击中他的头部……左权为了民族解放壮烈殉国,时年37岁。

噩耗传来,彭德怀开始不相信,直到左权的左轮手枪作为烈士遗物交到他手里时,他才意识到左权真的牺牲了。他端详着似乎还留着左权体温的手枪,为失去这样一位挚友流下了眼泪。

彭德怀后来将这把手枪转赠给当时的作战科长王政柱。王政柱深受鼓舞,带着它继续奔赴战场。1959年,时任海军青岛基地司令员的王政柱将这把手枪捐赠出来,后由中国人民革命军事博物馆收藏。

石地雷——

漫山遍野布战场

■王 鹏

在位于山东省海阳市的地雷战纪念馆里,陈列着各种各样的地雷,除了正规兵工厂制造的铁地雷外,还有不少用石头作为雷壳的石地雷。

起初,上级分发给当地民兵的地雷是铁雷。制造铁雷,不仅需要用到铁,还需要具有较高的工艺水平。当时,抗日根据地内各兵工厂的制造水平有限,所研发的地雷在使用方法上有一定差异,尺寸大小也不很统一。不过,这些铁雷的杀伤力都很大。比如一年秋天,招远县武委会送给文山后村一枚25斤重的铁雷,民兵于化虎用这颗铁雷炸死了11个敌军。

制造石雷始于日军对根据地的封锁、扫荡。在斗争最严酷的时候,各地民兵难以从上级那里获得铁雷。为了继续有效打击日伪军,海阳各地群众在我党的领导下开动脑筋,就地取材,利用手中简易工具建起了地下兵工厂,其中制造的武器之一就是地雷。当地的民兵骨干,不仅以“一硝二磺三木炭”的比例制造出了装药,还在当地石匠帮助下,利用当地山上的石头打造出石质雷壳,为其装上引线及炸药,制造出了威力不小的石地雷。

在赵疃村建的纪念馆里,有这样一段制造石地雷的说明:“石料的选择,以坚硬的青石为最好,其大小以一尺左右为宜,并保留原来的形状,在石块的里面凿一个腹大口小接近圆形的小洞作为药室,药室里面的深度不超过石块高度的四分之三或三分之二。”也正是采用了这种制造方式,这些石地雷的雷壳并不规整。它们中有的是立方体,有的是长方体,有的是圆柱状,有的外形看不出像什么,就是一块石头上开出了洞。

使用石地雷,带来了两个明显好处:一是民兵可以在较短时间内获得数量更多的地雷,发挥更大作用;二是与铁地雷相比,石地雷更难以被探知,因此杀伤效果较好。

随着石地雷数量的增多以及对日伪军作战方式的了解,当地民兵造出了多种引发、使用方式各不相同的地雷,包括子母雷、化学雷、土水雷、天女散花雷、箱子雷等,消灭了不少日伪军。

可以说,在敌后抗日根据地,地雷是人民群众大量消灭日伪军的有力武器。它有效规避了使用大刀、长矛等武器攻击距离较近敌人时产生的风险,消灭大量敌人的同时也迟滞了敌人的行动。石雷的使用,体现了人民群众的无穷智慧,为保卫、巩固与发展抗日根据地乃至取得抗日战争最后胜利作出了一定贡献。

稿件得到中国人民革命军事博物馆的大力支持,在此致谢!