俯身记录,描绘“肖像”

■陈寿富

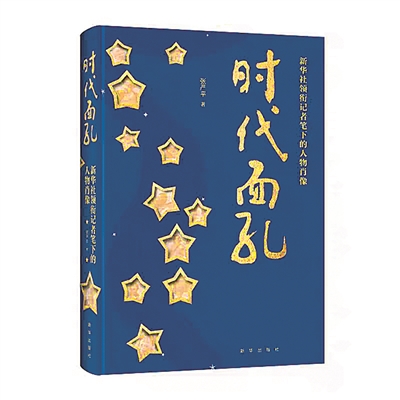

互联网时代,新闻作品要抵达人心,尤其要以扎根大地的姿态,碰触时代的真实脉搏。《时代面孔:新华社领衔记者笔下的人物肖像》(新华出版社)一书,汇集了新华社高级记者、首位领衔记者张严平30多年来深入基层、勤奋笔耕所采写的人物报道。

“时代面孔”的写作是通过真实感人的故事,展现各行各业的人们坚韧不拔、奋发向上的精神风貌和独特的人生轨迹。这些面孔,不仅代表着时代的温度,更映射着社会的进步,激励着后来者不断前行。

书中的报道笔触细腻,擅长将抽象事迹转化为可感的精神符号。其中,一些篇章塑造出闪光的军人形象。譬如,第一章“脊梁”收录的《将军已经出发》,以“出发”为精神脉络,从“铸剑”“练兵”“家风”等方面,描写了一位时刻准备“亮剑”的导弹将军——杨业功。

作为导弹基地司令,杨业功把生命的每一分炽热都献给了国防事业。文中“办公室台历永远比现实快三天”的细节尤为动人,泛黄的台历标注着他对时间的珍视、对战斗的渴望。

在“家风”方面,杨业功同样以身作则,为家人树立了良好的榜样。记者将镜头对准他朴素的家:未修饰的白灰墙、上世纪的旧家具、木箱拼成的床铺、乒乓球拍改制的台灯座、伴随30多年的搪瓷碗……这些细节中的“清苦”,化作很有说服力的“勋章”,谱写着他对信仰的坚守。

书中的采访手记《将军给我的感动》如同一面镜子,既映照出杨业功的崇高品格,也折射出新闻人的职业操守。张严平在采访时,面对将军办公室的简朴陈设,不禁感到“喉咙发紧”;而在聆听家属动情回忆时,更是“不敢直视”,心中涌起强烈的情感波动。这种饱含情感的写作,展现出作为一名新闻人对英雄的敬畏。正如她所言:“真正的采访,是灵魂与灵魂的对话。”

在杨业功先进事迹报告会期间,笔者有幸与张严平同行。每场报告开始之前,她总是早早到达现场,仔细熟悉讲稿;在讲述事迹时,她的声音时而激昂澎湃、时而哽咽低沉。她不仅仅是在报告事迹,更是在传递一种无私奉献的精神。

该书的文字朴实无华,以真诚的情感直抵读者心扉。其中,收录的《张云泉:爱因信仰而璀璨》一文,质朴地刻画了退役军人、江苏省泰州市信访局局长张云泉的形象。

张云泉在信访岗位上坚守了22年,耐心倾听每一位来访者的诉求,无论问题大小,始终一视同仁,全力以赴寻求解决之道。文章通过“用生命最炽热的燃烧”“不求记住一字,只愿人们懂得共产党好”等直接而有力的叙述,生动地勾勒出张云泉的形象,让读者深刻感受到一名共产党员为人民服务的热忱初心。

同时,《时代面孔:新华社领衔记者笔下的人物肖像》不仅仅是一本普通的人物报道合集,更体现了新闻工作者深入基层的实践精神。该书第二章《赤子花,心中的花》及采访手记《去发现那一颗开着赤子花的心》,也感人至深。

20世纪90年代,四川省凉山彝族自治州布拖县乌依乡阿布洛哈村,因麻风病被外界视为“死亡之地”,村民饱受歧视。军转干部林强偶然听当地人说起这里,便冒着随时可能摔下山崖和被传染的危险,深入这个偏远的村庄。

为了打破世人偏见,林强与村民同吃同住,为他们自费购买了药品、粮油,并四处筹款修通一条出山路,还建起村史上第一所小学。报道中这样写道:“当鲜艳的五星红旗缓缓升起在学校的上空、升起在阿布洛哈村的上空时,每一个男人、女人、老人、孩子都静穆了,他们仰望着,久久地仰望着……”

事实上,为采访林强的事迹,张严平涉险攀爬海拔2000米的险峻山路。1米宽的沙石路紧贴山岩,另一侧则是深谷,每一步都暗藏风险。在采访中,她捕捉到林强握麻风病康复者手掌的温度、为孩子争取教育机会时湿润的眼眶,让报道有了泥土气息与直击人心的力量。正如张严平所言:“要了解一个人的事,不难;要了解一个人的心,不容易。对于记者,在人物报道中,最重要也是最难的,就是探寻那一个人的那一颗心。”

在第五章“群山”中,张严平深入报道了汶川的抗震救灾工作。文章由他们在采访中遇到的北川县陈家坝乡党委书记赵海清的真实事迹讲开去。赵海清在灾难中失去了包括5岁儿子在内的3位亲人。他忍着巨大的悲痛告诉自己:“赵海清,你现在活下去的唯一理由就是为陈家坝乡父老乡亲多做事。”他带领乡党委干部,没日没夜奋战在抗震救灾一线。他说,陈家坝当年是出红军的地方。红军是什么?红军就是倒下去一个又站出一排的钢铁汉子!

不论是林强对麻风病康复者的深切关怀,还是赵海清在巨大悲痛中坚守岗位的坚韧不拔,都被作者捕捉并呈现在读者面前。书中的文字,不仅仅是对事实的陈述,更是对人性光辉的深刻挖掘和赞美。这种深入人物内心的写作方法,让全书充满真挚的情感和深刻的思考,让读者在阅读中感受到了人性的温度和力量。

在传媒环境深刻变革的当下,书中那些鲜活而感人的故事,不仅彰显了新闻工作者的使命与坚守,更传递了一种对人性、对社会、对时代的深沉关怀。书中的每一位人物,无论是杨业功将军用台历标注“战斗倒计时”的执着,还是退役军人张云泉与上访户心贴心的真情,抑或林强在“麻风村”与群众同甘共苦的担当,都是记者用沾满泥土的双脚丈量出来的真实人生。

军事新闻同样需要这种俯身扎根的姿态。只有走进练兵场的泥泞、贴近边防哨所的风雪、见到发射架下的果敢……才能捕捉到官兵最质朴的坚守;只有倾听战士们沾满汗水的故事、感受他们心中炽热的信仰,才能记录好新时代革命军人真实而挺拔的形象。