2014年至今,我国已迎回十二批在韩中国人民志愿军烈士遗骸。烈士纪念日即将到来之际,请看英烈回家背后的一组故事——

秋风起,思念长

■文 豪 胡家升

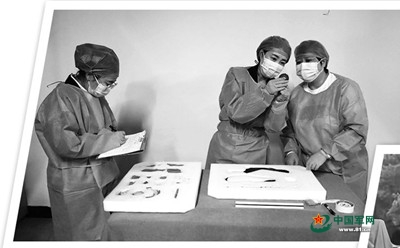

孟德畅(中)与同事一起整理烈士遗物。

姚振峰在沈阳抗美援朝烈士陵园为马世勋(左)和战友拍摄的合影。

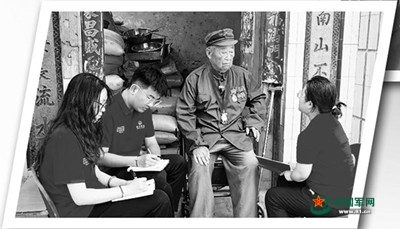

辽东学院学生拜访抗美援朝老兵。受访者供图

9月13日,礼兵护送志愿军烈士遗骸棺椁进入沈阳抗美援朝烈士陵园地宫。新华社发

秋风起,思念长。再过3天,就是第12个烈士纪念日。

9月12日,第十二批30位在韩中国人民志愿军烈士遗骸回到祖国怀抱。当中国人民刚刚以隆重的纪念大会、盛大的阅兵仪式,向世界发出“铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来”的正义之声,面对从异国他乡回归故里的英烈,人们心头更添几分厚重的思念与敬意。

自2014年以来,我国已连续12年、累计迎回1011位在韩中国人民志愿军烈士遗骸及相关遗物。每年英烈回家,都深深牵动中华儿女的家国情怀。

这里,我们呈上一组英烈回家背后的故事,透过这些滚烫的故事,去进一步感悟英烈精神、汲取前行力量。

以奋斗为约,以山河为证——让祖国的明天更美好,是对英烈最真挚的缅怀、最深情的告慰。

那锈迹斑斑的口琴,曾吹出怎样的旋律

9月15日上午,沈阳抗美援朝烈士陵园烈士遗物整理区。

目光触及箱底那把锈迹斑斑的口琴,陵园文物保管陈列部工作人员孟德畅眼眶发热——归国志愿军烈士的遗物中,又见口琴。

如潮的思绪在孟德畅的脑海里翻涌:这把口琴的主人是谁?或许是一名指挥员,也可能是一名战士。他曾用这把口琴吹出怎样的旋律?也许是“雄赳赳气昂昂,跨过鸭绿江”,也许是一首家乡小调。在怎样的情境下吹奏?也许是在行军的队列里,也许是在激战过后的阵地上……

2022年,从辽宁大学历史学院毕业后,孟德畅来到沈阳抗美援朝烈士陵园工作,成为文物保管陈列部最年轻的成员。对她而言,“从用双手触碰烈士遗物那天起,历史仿佛就有了具体的模样”。

孟德畅回忆,年少时从课本里读到黄继光“舍身堵枪眼”的故事后,她心中就立起一个遥远而高大的英雄形象。多年后,当她走上工作岗位,将志愿军烈士的遗物——一个被子弹击穿的军用水壶捧在手中时,她第一次觉得英雄其实离自己那么近。

“当时战斗一定很激烈,水壶为那位志愿军战士挡下一发子弹。在那之后,他依然毫不畏惧地冲锋,最终英勇地倒在阵地上……”孟德畅轻声感慨,每一件烈士遗物背后,都承载着一段青春——烈士用鲜血和生命浇灌的青春。

磨穿的胶鞋底子,印刻着志愿军官兵在冰天雪地里奔袭的足迹;残破的铜号,彰显着他们一往无前的英雄气概;锈迹斑斑的口琴,藏着他们对和平的向往、对家乡的眷恋……“它们不只是遗物,更是志愿军官兵敢于抗争、无惧生死的见证。”孟德畅说。

9月12日,第十二批在韩中国人民志愿军烈士遗骸及267件遗物回到祖国。孟德畅和同事们又投入紧张的工作:为每一件遗物量尺寸、拍照、建档,定制专属装具,定期检查保存状态……

“我要用心守护这些带着烈士生命温度的遗物,让人们透过它们铭记那些为保家卫国挺身而出的身影,记住那段不能忘却的历史。”孟德畅的话语,轻柔而坚定。

这些年,他年年惦记着战友们回家的日子

9月13日上午,沈阳抗美援朝烈士陵园里,草木含悲,哀乐低回。第十二批在韩中国人民志愿军烈士遗骸安葬仪式现场,退役军人志愿者姚振峰举起相机,按下快门。

这一刻,姚振峰想起了与抗美援朝老兵马世勋的约定。

时间倒回至2014年3月28日。春寒料峭中,4位身着老式军装的抗美援朝老兵,伫立在沈阳抗美援朝烈士陵园门口。当载着志愿军烈士遗骸的车队缓缓驶近,他们齐刷刷敬上军礼。时年81岁的马世勋眼含热泪,喃喃道:“战友们,回家了!”

这一天,首批在韩中国人民志愿军烈士遗骸回到祖国怀抱。作为现场工作人员,时任陆军某部新闻报道员的姚振峰,被4位老兵的举动深深触动,用镜头定格下他们敬军礼的一幕。

此后几年,每一次在韩中国人民志愿军烈士遗骸归国,姚振峰都会守在烈士陵园门口,为赶到现场迎接老战友回家的抗美援朝老兵们拍照,记录下一个个感人瞬间。他的取景框里,年年都有马世勋的身影。

2020年退役后,姚振峰加入沈阳市退役军人志愿服务组织。在一次次走访慰问活动中,他有机会更深入地走近那些自己拍摄过的抗美援朝老兵。

今年“八一”前夕,姚振峰去看望92岁的马世勋。病榻上的马世勋喘着粗气,却依旧牵挂地问:“今年战友们什么时候回家?”

9月8日,第十二批在韩中国人民志愿军烈士遗骸即将回国的消息刷屏,姚振峰急忙告知老人。电话里,马世勋对姚振峰说了谎:“你带我去啊,我身体好着呢!”

马世勋的家人回忆:“那天听老爷子这样说,心里特别不是滋味。”当时,饱受病痛折磨的老人下床都很困难。但马世勋与姚振峰通电话时,家人们不忍心戳穿他的谎言。

后来,医护人员对马世勋的身体状况进行了综合评估,认为老人不适合去烈士陵园迎接战友。在医护人员的再三劝阻下,失落的老人拨通姚振峰的电话:“小姚,今年你替我去接战友回家,多拍些照片,回来给我讲讲现场的故事。”

9月13日,在烈士遗骸安葬仪式现场按下快门的那一刻,想到烈士终于魂归故土,想到马世勋对老战友的惦记和思念,姚振峰的心头沉甸甸的。

他在心中默默说着马世勋想告诉老战友们的话:“咱们国家刚刚举行了盛大的阅兵仪式,展示了很多先进装备,再没有人能欺负咱们。如今国家强盛、人民幸福,你们可以安息啦!”

听说“安东来人了”,她仿佛一下子回到16岁

9月11日上午9时,鸭绿江上薄雾未消。第十二批在韩中国人民志愿军烈士遗骸迎回安葬丹东纪念活动花瓣祭奠仪式举行。

辽东学院大二学生仇俊韬手捧鲜花站在人群中,望着滔滔江水,脑海中不由自主回想起2个月前那次特殊的拜访。

汗水滑过脸颊,7月的河南新乡,用酷暑迎接远道而来的每一个人。听闻辽东学院的师生要上门看望自己,九旬高龄的抗美援朝老兵蔡国琮天还没亮就起床等候。此前,蔡国琮的家人接到辽东学院团委书记夏巍打来的电话,得知师生们想上门拜访老人。

“安东(今辽宁省丹东市)来人了!”放下电话,家人把好消息告诉蔡国琮。安东,这是无数次出现在老人梦中的地方。熟悉的地名,一下子勾起蔡国琮留存于岁月深处的记忆——74年前,16岁的她正是从安东跨过鸭绿江,奔赴异国他乡的战场。

“临别时父亲叮嘱我,‘国琮,上了战场别贪玩’。那一刻,我才猛然想起,自己只有16岁,还是个半大孩子啊!”仇俊韬记得,拜访蔡国琮那天,老人紧紧握着他的手回忆往事时,那兴奋的神情,仿佛一下子回到当年。

仇俊韬有些疑惑:为什么老人见到他们时那么开心,迫不及待敞开心扉。后来寻访另一位抗美援朝老英雄时,他读懂了这份欢喜背后的深意。

那天,老英雄从箱底找出裹了一层又一层的塑料袋,小心翼翼地拆开,里面静静躺着一枚军功章。老英雄将那枚军功章递给仇俊韬看时,一旁的家属轻声说:“这枚军功章老爷子没有给外人看过。愿意给你们看,是想让你们年轻人记住那段历史……”

从2016年暑假开始,辽东学院组织在校学生开展“寻访抗美援朝老战士”社会实践活动。截至目前,共有2380名大学生参与活动。一位位来自鸭绿江畔的大学生奔赴全国各地,来到抗美援朝老兵身边,用文字记录历史,用镜头留存动人瞬间,形成30余万字的报告和大量音视频资料。

这是一场跨越时空的对话,是青春与烽火的相遇,更是精神与使命的传承。

制图:扈 硕