网络空间部队信息工程大学某教研室副主任、文职副教授肖国锐——

“我的奋斗坐标在苍穹”

■李 真 万 波 吕今汝

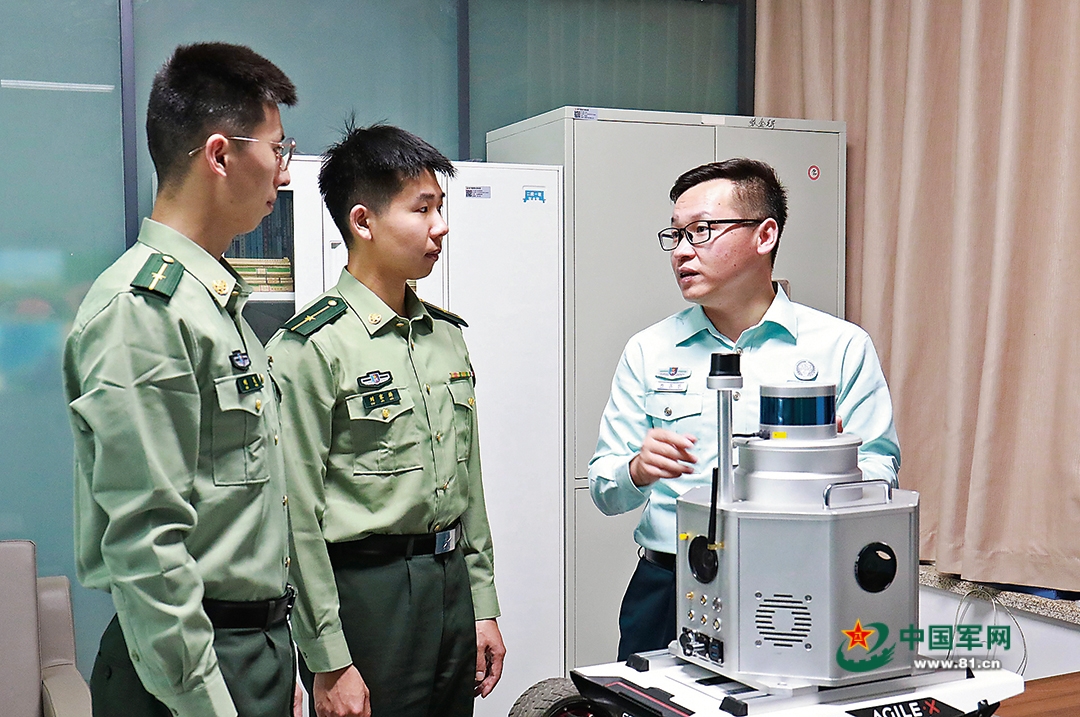

肖国锐(右一)为学员讲解信号设备工作原理。李 真摄

9月上旬,阳光倾泻在柏油路上,迎接新生的大红条幅传递着诚意和关爱。又是一个学年的开始,“秋老虎”余威仍在,却比不上网络空间部队信息工程大学新学员内心的火热期待。

新学期升入大三的学员赖雨义满心憧憬——这学期终于可以上测绘专业课了。他得知授课的文职副教授肖国锐,是导航定位领域杰出科学家许其凤院士和杨元喜院士的高徒。

“卫星需要定位,人生更需要定位。”课上,肖国锐用许院士的话作为开场白,向学员传达了自己的教育理念,“几何学中,一个物品在空间中的位置由3个坐标确定。军队人员要想实现自己的人生价值,就要先找准自己在强军事业中的坐标。”

从海外求学到归国任教,再到转改为文职人员,一路走来,肖国锐深刻感受到:只要记住出发的原点、找到自己的奋斗坐标,即使走的路再长再苦,也有坚持下去的力量。

坐标:三尺讲台

俯下身子做托举学员的桥梁

2018年,拥有博士学位的肖国锐谢绝了地方企业的高薪邀请,选择转改为文职人员。“军校教员要俯下身子做托举学员的桥梁。”肖国锐说,他难以割舍学员们真挚、热切、求知的目光。

百次练、千次磨,成就一堂课。为了把晦涩难懂的公式定理讲得通俗易懂,他积极探索启发式、研讨式、案例式教学模式,将军事热点、思政元素融入教案,反复推敲授课内容,对着镜子一遍遍练习;为了帮助学员掌握知识的内在逻辑,他引导大家以开放思维开展分析研究,逐句分析底层代码,归纳普遍认识和有益经验……执教第3年,肖国锐主讲的课程获评国家级一流本科课程,多门课程获评军队级精品课程。

也是那一年,大学制订本科生导师制度,肖国锐首次担任本科生导师。

选择导师时,成绩排名中下游的学员王跃一度纠结:肖教员在精密定位领域取得很多成绩,这也是自己最感兴趣的专业方向,但自己理论基础比较薄弱,不知道能不能跟得上课程节奏。

“只要是我的学生,我都会拿出十二分的耐心。”肖国锐的话打消了王跃的顾虑。摸清王跃的理论基础和学习潜力后,肖国锐为他量身制订学习计划,让他按照先简后繁、先易后难的原则,循序渐进夯实根基。王跃遇到难题积极主动请教,二人经常在实验室讨论得热火朝天。

学员毕业答辩的关键阶段,肖国锐意外左脚受伤,只能进行线上辅导。得知有学员论文中的实验数据存在误差,他放心不下,忍着疼痛前往实验室为他们答疑解惑,一直忙到深夜。次日到医院检查时,他的脚又肿了一圈。“我的脚伤休养个把月就好了,学员毕业耽误不得。”肖国锐说。

最终,王跃的论文入选学院十佳毕业论文。毕业后,王跃被分配到驻高原某部工作。有几次,他发现战友巡边巡线时遇到方位偏差、坐标不准等情况,便运用毕业论文中的研究成果破解了难题,还因此荣立个人三等功。

“肖教员治好了我的‘拖延症’。”去年,学员宣莹报名参加全国大学生测绘学科创新创业智能大赛科技论文竞赛,邀请肖国锐担任竞赛指导老师。为了按照计划落实进度,肖国锐要求宣莹每周写周报,总结工作成果、预设研究方向。起初,宣莹把这个任务当负担,只想应付了事。但肖国锐修改后的周报,对数据需求、技术手段、困难堵点等进行了细致测算,让宣莹感到很有帮助。

在肖国锐指导下,学员攻破各项技术难点,最终获得竞赛特等奖。“肖教员带领我们把大任务分解成小步骤,一步一步踩实,等我们再回头看,才发现已经翻过了一座座看似不可能翻越的高山。”毕业论文后记中,宣莹这样写道。

坐标:科研高地

把所有心思才智集中到一点

一次,肖国锐学习一种尚在理论探索阶段的误差算法,敏锐地联想到或许可以通过改良,解决某应用方向的梗阻问题。经过多年推演研究,他提出一种全新的算法改进方案,能够提升某系统的定位精度。

“科研工作需要一定的发散思维,但这种联想必须根植于扎实的专业知识。”那年,一名学员开展课题研究时遇到瓶颈,囿于算法局限,无论怎么调整参数,输出的数据精度始终提升不上去。

“你现在使用的算法就好比一张滤网,网口就这么大,拉得再紧也作用有限,不如在初筛后多加几张网口更小的网,多筛几次。”肖国锐的话让学员茅塞顿开。最终,他们运用跨域融合理念,通过大地测量和通信卫星联合定位的理论模型,有效提升了数据精度。

要准确验证理论的可靠性,离不开硬件测试。那时,某项目还在立项阶段,科研经费尚未拨付,设备器材没有配发,试验场地也没确定。然而,为了给后续研究留下充足时间,牵头该项目的肖国锐当机立断:“不能等,必须抢跑!”

肖国锐从其他课题组借来闲置的传感器、控制器等,制作成可拆卸的信号装置,协调错时使用大学某训练场。那年元旦假期,肖国锐带领课题组进行数据采集试验直到深夜,过于投入没有注意关门时间,被锁在了训练场。等待管理员来开门的空当,肖国锐又打开笔记本电脑,抓紧时间梳理试验数据。双手冻得有些僵硬,他就不时把手指放在嘴边哈气,缓一缓继续工作。“在训练场守着科研数据迎接新年,也是一种幸福。”肖国锐回忆。

“专注就像一面凸透镜。只有把所有心思才智集中到一点,才能产生巨大的能量。”由于前期准备工作扎实充足,该项目被确定为重点项目,后续进展顺利。

项目进入收官阶段,肖国锐检查报表时发现细微异常,便立即重新梳理项目数据。熬了一个通宵,他总算找到问题,及时修改完善。走出办公楼他才发现,原来前一晚下了一整夜大雨。

专注一时易,始终如一难。经过多年攻关,肖国锐不断优化设计技术路线,取得一系列创新成果,数次获军队科技进步奖二等奖,被党中央、国务院授予全国先进工作者称号。

坐标:未来战场

一字一码,关系着千军万马

遇到干扰信号怎么办?没有基准站支持如何提高定位精度?如何在战场环境中检验理论模型?

……

那年赴陆军某部调研,肖国锐从一线指战员那里了解到不少问题,这让他清醒地认识到,尽管科技蓬勃发展,但某系统在实际应用中仍有梗阻,从“定得准”到“用得好”还有很长的路要走。他很快做出一个重要决定:把研究方向转到某综合定位领域,以解决该系统在复杂战场环境下的应用问题。

有人不解:“你开展的课题研究已经是国际先进水平了,现在转方向不就前功尽弃了吗?”“我只是换了条跑道,终点还是同一个,那就是实战应用。”肖国锐态度很明确,随着技术发展,制约新质战斗力生成的“卡脖子”问题已经改变了,总要有人挺身而出研究新问题,找到探索未知领域的突破口。

肖国锐几个月内啃下20多本专业书籍,整理700多页笔记,测试数十万行代码,反复进行推演论证,和团队快马加鞭推进相关领域的科研攻关,终于找到了破题方向。

为了核实新技术的差异特征,肖国锐要求研究生学员小刘等人外出试验、采集数据。小刘很快交上一份数据表,本以为会得到赞许,但肖国锐严肃发问:“这么短时间,你都去了哪几个地点?”“现有数据已经能够印证我们的理论猜想,再跑下去没必要吧。”小刘的回答,让肖国锐沉下脸来:“未来战场环境极其复杂,敌人不会给你设置这么完美的现场条件。现在觉得麻烦,今后到了生死对决的战场上,会付出惨重的代价。”

后来,团队从繁华闹市到深山峡谷、从沙漠草原到远海岛礁,奔赴不同环境开展试验,弥补了数据漏洞。

“对一些理论性很强的科研课题,肖教员会带着大家一步步论证战场应用价值,让大家看到从理论算法到项目工程、再到实战装备应用转化的全程全貌。”学员王京回忆,肖教员一直强调,科研工作的一字一码,关系着千军万马。

前段时间,某部执行远海任务。肖国锐接到昔日学员、该部干部刘谅的求助后,带领团队登船出海,与其他单位科研人员共同研究探索解决难题的方案。刚上舰那几天,肖国锐因晕船吃不下饭、睡不好觉,但坚持工作不下战位。经过多次测试调整,难题迎刃而解。

一批批学子从校园走向战位,一个个项目从理论投入实践,肖国锐的军旅步伐愈发清晰——坚守三尺讲台、仰望无垠星空,继续在这片广袤的新域原野耕耘开拓。

本版制图:韩旭方