东方潮阔万象新

——“十四五”时期我国各领域发展成就一览

■解放军报记者 单慧粉

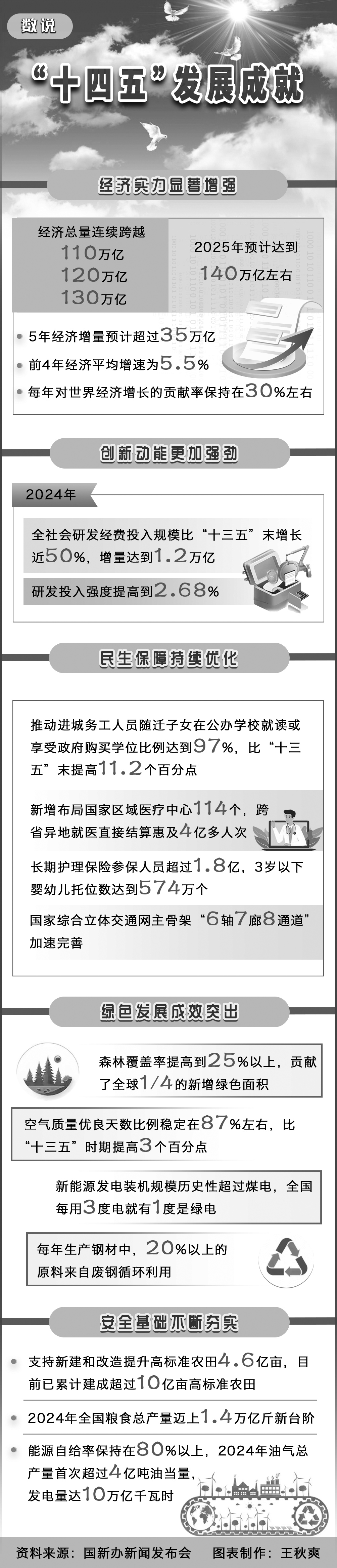

2021-2025,时间的脚步走过又一个5年,岁月镌刻“咬定青山不放松、乱云飞渡仍从容”的奋斗足迹。高质量发展步履铿锵,科技创新动能澎湃,民生保障扎实有力,绿色转型成色更足……当决胜“十四五”的冲锋号响起,一项项激动人心的成就昭示着,“中国号”巨轮将驶向更加光明的未来。

新征程波澜壮阔,唯敢闯者御风,唯开拓者弄潮。本期,让我们一起感受中国经济生机勃勃的活力,见证广大干部群众时不我待决战决胜“十四五”的精气神。

中国创造勇立潮头

一抔来自月球背面的“土”,藏着多少秘密?

2024年6月,嫦娥六号成功带回1935.3克月壤,实现人类首次月球背面采样返回。今年10月6日,我国发布嫦娥六号月球背面样品研究最新成果:月球背面月幔相比月球正面更“冷”,为月球演化和“二分性”特征研究提供了科学数据。

“月背征途”,只是5年间中国科技加速发展的潮头浪花一朵。

一项数据对比见证变化——中国国家综合创新能力排名,由2020年的全球第14位提升至2024年的第10位。一年一个“身位”,传递出一个坚定的声音:加快建成科技强国。

天上——第一座中国空间站“天宫”全面建成并转入常态化运营,国产大飞机C919翱翔蓝天;地上——新能源汽车产销量稳居世界首位,CR450动车组巩固扩大我国高铁技术世界领跑优势;海上——第一艘国产电磁弹射航母福建舰下水,第一艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”建成运营,大型液化天然气运输船全球领先,我国集齐船舶工业皇冠上的3颗“明珠”……一个个“首座”“首艘”彰显我国科技创新的突破,见证科技强国建设迈出坚实步伐。

超前布局、引领新质生产力发展,创新的东方潮涌,正勾勒出国人生活越发美好的未来——

北京朝阳,2025世界人形机器人运动会上,机器人足球赛、机器人拳击赛、机器人田径赛等赛事,让科技与运动碰撞出创新火花;

10月6日,在广东汕头小公园景区,机器人与演出人员共同演绎鼓舞《二十四节令鼓》。新华社发

广东深圳,无人机夜间起飞、有效避障,将消费者点单的外卖准时送达,解锁无人机夜间即时零售配送新场景;

山东寿光,智能采摘机器人辨识成熟的西红柿,精准地将它们摘下,俨然种菜“老把式”……

一幕幕动人场景,让人不禁感叹,这满满的科技范儿,处处透着新意,处处藏着生机。

创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。“经过久久为功的磨砺,中国的创新动力、发展活力勃发奔涌。”

这5年,创新的“地基”打得更牢。2024年全社会研发投入超3.6万亿元,较2020年增长48%。我国高水平国际期刊论文数量和国际专利申请量连续5年世界第一,高被引论文数约占世界总数的三分之一、连续4年稳居世界第二。

这5年,生产力有了“新引擎”。路上跑的新能源汽车越来越多,人工智能加速赋能千行百业,更多前沿技术转化为新产品、新产业,成为培育新质生产力的重要引擎。

这5年,青年科技人才成为“生力军”。支撑科技创新的教育体系和人才发展格局加快构建,青年科学家勇闯“无人区”,在量子领域、生命科学领域、通信领域捷报频传。

从开发智能芯片到锻造大国重器,从突破前沿科学理论到革新关键技术应用,这些努力都朝着同一个方向——建成科技强国,只争朝夕、埋头苦干,把这一战略目标早日变成现实。

区域协调积厚成势

企业从江苏启东迁移至上海,要多久?“屏对屏”跨域办理,不到一个工作日。

位于浙江嘉兴的企业遇到研发资金难题,怎么办?来自上海的银行救了急。

内陆省份安徽,有“出海口”?借助“江海一港通”联动接卸模式,来自安徽芜湖的货物在“家门口”就能通江达海。

从基础设施“硬联通”到联合创新、产业协作、民生共享的“软协同”,长三角一体化正不断演绎一个个生动故事。

9座城市跻身地区生产总值“万亿之城”行列;26个国家级先进制造业集群,占全国近三分之一;589家科创板上市公司中,有282家来自长三角……这是“十四五”时期,长三角交出的成绩单。

当我们的目光向北,投向京津冀这片21.6万平方公里的土地,会发现另一番协同发展的崭新气象——

河北秦皇岛“跑来”的铝轮毂,天津“出生”的数字钥匙,在位于北京密云的新能源汽车超级工厂“相遇”。如今,很多知名车型的重要零部件都由京津冀三地联合供应,“汽车零部件总动员”的协奏曲在这里上演。

从“1小时零部件配套圈”到“2小时汽车产业圈”,从“共造一辆车”到“同铸一条链”,三地优势互补、资源共享,不断释放区域协同发展的聚合效应。

张开,手指各有所长;握紧,拳头挥动有力。

“我们坚持全国‘一盘棋’,因时因地制宜、分区分类施策,扎实推动区域协调发展积厚成势。”国新办举行的高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会上,国家发展改革委主任郑栅洁说,“十四五”时期,我国区域协调发展取得巨大成就,各地区功能定位更清晰、优势互补更有效、联动共治更紧密、发展活力更充沛。

放眼全国,京津冀、长三角、粤港澳大湾区正成为引领全国高质量发展的重要动力源;东部、中部、西部和东北地区“四大板块”高质量发展取得积极成效;“一带一路”联通内外,海南自由贸易港探路世界最高水平开放形态……

9月29日,粤港澳大湾区冰雪运动新地标——深圳·前海冰雪世界正式开门迎客。新华社记者 毛思倩摄

上游要生产,下游要生活,协同治水势在必行。“十四五”时期,我国进一步推动长江经济带高质量发展,全面推动黄河流域生态保护和高质量发展,生态优先、绿色发展取得明显成效——

“一江碧水向东流”。长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”成为共识,化工围江问题基本解决,十年禁渔深入推进,长江江豚逐浪、鱼跃鸟飞。

“九曲黄河万象新”。沿黄9省区累计完成造林2亿亩,修复退化草原2.31亿亩,黄土高原由黄转绿,黄河水由浑变清。

不久前印发的《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》,将“稳妥有序推动城市群一体化和都市圈同城化发展”列在首位,为城市间协同发展指明方向。

立足一域,着眼全局。展望“十五五”,区域协调发展的“大手笔”布局日渐明朗,发展势能愈发强劲。一片片改革高地、一个个开放前沿,融合联通、相互耦合,中国经济发展纵深空间不断打开。

民生温度触手可及

“横竖”都是世界第一!

9月28日,横跨贵州省贞丰县与关岭县的花江峡谷大桥正式通车。新的桥梁纪录再次刷新:主桥跨径1420米,居山区桥梁世界第一;桥梁高度625米,成为新的世界第一高桥。

9月28日,贵州花江峡谷大桥正式通车。 新华社记者 杨文斌摄

天堑通途,山乡巨变。凌空飞架的大桥,将两岸通行时间从两个多小时缩短至两分钟左右,不仅改善群众出行条件、助力“黔货出山”,更与黄果树瀑布等旅游资源形成联动,成为“桥旅融合”的新舞台。

大国工程宏伟篇章的落点,是人民触手可及的民生温度。“家事国事天下事,让人民过上幸福生活是头等大事。”当前,民生领域政策举措正在加速惠及全民。

“十四五”以来,国家财政的民生导向更加鲜明,民生领域财政投入占全国一般公共预算支出的70%以上,体现了“民生为大”“投资于民”的价值旨归。

发放育儿补贴、免除保育教育费……连日来,一系列利好政策聚焦养育痛点,受到全社会尤其是年轻父母的关注。

一位网友“晒”出账单:家有俩娃,老大秋季上大班,正好赶上好政策,一年可免交5000元保育教育费。老二1岁多,一年能领到3600元育儿补贴。

“一免一补,养娃压力减轻不少。”这位网友的切身体会,折射出“十四五”以来政策红利持续释放、生育友好型社会加速建设的成果。

“十四五”规划纲要提出:“全面推进健康中国建设”。一组数据见证成效:2024年我国居民人均预期寿命达到79岁,居民健康素养水平提升到31.9%,建成世界上规模最大的疾病预防控制体系和医疗服务体系。

“‘一袋胶片’正在被‘一片云’取代。”近日,家住湖北宜昌的陈先生因膝关节不适,转诊至宜昌市第三人民医院复查。医生在“宜健通”上看到他在社区卫生服务中心做的CT结果并作出诊断,让陈先生直呼“方便”。

作为国家医疗保障局指导的“医保影像云索引”试点省份,湖北省建立三级数据互通架构。医生通过统一平台,能够快速调取患者的历史影像数据。

为促进优质医疗资源扩容下沉,“十四五”期间我国新增布局国家区域医疗中心114个,加快实现“大病不出省,一般病在市县解决,日常疾病在基层解决”。截至2024年底,已有2188个县(市、区)推进紧密型县域医共体建设,加快推进“基层检查、上级诊断、结果互认”。

此外,为更好满足多样化、家门口的民生需求,我国积极推进跨省异地就医直接结算;探索居家养老、托养照护等服务模式,支持开展老旧小区适儿化、适老化改造;近5万个公共图书馆、博物馆免费向公众开放,成为市民休闲的好去处。

民生福祉没有终点。“‘十五五’时期,我们将坚持以人民为中心,切实保障和改善民生,做到人民群众对美好生活的期盼在哪里,财政资金就重点投向哪里;人民群众急难愁盼在哪里,财政政策就往哪里发力。”财政部部长蓝佛安说。

浓浓绿意点染山河

金秋,漫步北京。呼吸之间,草木清新;举目所望,碧空澄澈。

曾经困扰四九城多时的雾霾天,被越来越持久的“北京蓝”所取代。2024年,北京空气质量创下两个“历史之最”——优良天数历年最多,重污染天数历年最少。

不只北京,“十四五”以来,各地全面准确落实精准治污、科学治污、依法治污方针,以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战,推动生态环境质量持续改善。片片绿意,为山河大地染上青翠。

蓝天碧水“能见度”提升的背后,是发展“含绿量”的增加,是新发展理念的深入人心。

吉林省大安市乐胜乡,定日镜排列成阵,精准反射阳光至中央集热塔,将熔盐加热储存。高温熔盐可在夜间或阴天持续发电,提升绿电并网稳定性。

除了“烈日”,“大风”也成为吉林发展新能源产业的资源优势。曾经“一年刮两次、一次刮半年”的大风,正化作“全年吹不停、产业促升级”的“绿风”。近3年,吉林新能源外送电量年均增速达29%。

新疆阿勒泰地区吉木乃县50万千瓦时风电项目配套输电线路建设现场。新华社发

能源“绿色革命”浪潮奔涌,循环经济“无废城市”蔚然成风,绿色农业产业遍地开花……依托区位优势,各地加快低碳转型,绿色发展势头正劲,能源和产业转型成效显著。

天津243家国家级绿色制造单位覆盖多行业,12条重点产业链加快向高端化、智能化、绿色化转型,产业竞争力持续增强;内蒙古充分发挥风光资源富集优势,全链条攻坚打造全国绿氢先行示范区;青海将自然保护区内的矿业权全部注销、叫停多个景区旅游经营活动,以“壮士断腕”的决心守护“中华水塔”,以高水平保护支撑高质量发展,着力打造绿色算力产业基地……

能源供应结构的优化,带动能源消费逐“绿”前行。目前,全社会用电量中,每3度电就有1度绿电;全球有一半以上的新能源汽车行驶在中国,绿色低碳的出行理念蔚然成风。

“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期。围绕落实碳达峰碳中和目标,各项重点工作有力有序有效推进。

打好降碳攻坚战,重点行业节能降碳是关键。在山西,大量的煤、焦、冶、电行业正在全力冲刺降碳目标。

山西介休某企业厂区,一排排阳光房格外醒目,微藻在养殖池的恒温水中繁殖生长。水池底部的管道不断送进二氧化碳,配合屋顶的阳光,为微藻提供生长基,生产出高附加值的藻粉。这个过程不仅可实现二氧化碳高效减排,还可通过固碳、固氮养殖,实现工业废气碳中和、碳减排。

“十四五”时期,零碳园区、零碳工厂如雨后春笋般涌现,成为工业经济高质量发展的亮丽底色。

绿色低碳理念不仅贯穿于经济全领域、生产全过程,也融入到人们的生活点滴。

在浙江台州大陈岛,居民从海滩上捡拾塑料瓶和破损渔网,送到岛上名为“小蓝之家”的回收点。这些废品经过处理后,被制作成汽车配件、行李箱、手机壳等销往海内外。

在家实行垃圾分类、出行乘坐公共交通、购物使用自备布袋……如今,人人争当绿色使者、生态先锋,身体力行、久久为功,携手打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国。