红星照耀中国丨在延安,遇见一粒小米的时光之旅

■中国军网记者 李佳琦

踏上延安的黄土地,记者最先邂逅的,是小米。

深秋的延安,最低气温已近0℃。凛冽寒风中,是一碗小米粥将暖意直送心底——金黄的粥糜黏糯绵密,热气裹着谷物清香袅袅升腾,驱寒暖胃,果然养人。

俯瞰延安。中国军网记者李佳琦 摄

在延安,小米的印记随处可见。街头巷尾的小吃摊、摆满手信的文创商店里,脆香的小米锅巴、清甜的小米奶茶备受市民与游客青睐。

嚼着锅巴、啜着奶茶,循着历史足迹登上宝塔山、走进杨家岭、探访王家坪,许多人打心底对“延安的小米养人啊”有了更为深刻的感悟:陕北延安偏僻而贫瘠,当年却能成为中国革命的中心。在这片沟沟峁峁的土地上,之所以能孕育出新中国的希望,实则有一条朴素的线索。我们不妨就将目光落在黄土高原上那一片片谷子地上,看看阳光下色泽金黄、颗粒浑圆的小米——答案,也会在其中逐渐清晰。

田间成熟的陕北小米。任树岗 摄

在延安,谷子的种植历史约有7000年,是当地主要的秋粮作物。谷,古称为“粟”,谷粒脱皮后,成为“小米”,黄澄澄、金灿灿的,如点点碎金。生长在黄土高原,它们似乎天生蕴藏着一股野性的生命力——既能忍受干旱的考验生根,也能在贫瘠的土地上结果。同时得益于这片土地四季分明、日照充足、昼夜温差大的气候条件,延安小米蛋白质含量高达16%,富含人体必需的氨基酸和多种维生素。

生于贫瘠,却从不屈服,在干旱与艰苦中把每一分生命力转化为饱满的养分——不妨说,延安的小米,其颗粒中凝结的正是这片黄土地生生不息的精神密码。

延安革命纪念馆“小米加步枪”展陈。中国军网记者李佳琦 摄

来到延安革命纪念馆,“小米加步枪”的展陈前总是挤满游客。人们凝视着展柜里布面泛白的军粮袋和锈迹斑斑的步枪,用心触摸那段在艰苦中坚守、在困境中奋起的红色岁月。

1935年10月,中央红军历经两万五千里长征抵达陕北。此时的红军疲惫不堪,衣衫褴褛。国民党反动派对陕甘宁边区实行严密的经济封锁,扬言“不让一粒粮、一尺布进入边区”。就在这最困难的时刻,是陕北的小米滋养了这支革命的队伍。

陕北的婆姨、汉子们,自己勒紧裤腰带,把一袋袋、一升升金黄的小米送到部队。这些小米,是他们从牙缝里省下来的,是来年春天的种子,甚至是全家度过饥荒的希望。毛泽东主席曾深情地说:“长征后,我党像小孩子生了一场大病一样,是陕北的小米、延河的水滋养我们恢复了元气。”

为何人民群众如此支持和爱戴刚刚落脚陕北的红军?延安市委党史研究室副主任杨钧感慨地说道:“在刘志丹、谢子长、习仲勋等中国共产党人的努力下,陕北保留了一块完整的革命根据地,也是当时硕果仅存的根据地。这里有党的组织、苏维埃政权和红军,群众基础也好……”

在陕北,有一个故事传颂至今。1934年冬,谢子长因伤势愈加严重,不得不离开部队养伤。一天,为躲避敌人搜捕,同志们抬着他向柳沟转移。途中来到一个老乡家里,谢子长见这个老乡家很穷,什么东西也没有,孩子在炕上光着身子,就小声对身边的同志说:“把我那床棉被给老乡留下!”大家知道谢子长就这一床棉被,身体又这样弱,大冬天没有棉被怎么行?便对他说:“你就这一床棉被,留给老乡,到柳沟就没有盖的了。”谢子长坚定地说:“我好办,到柳沟你们给我找一件羊皮祆就行了!”同志们说服不了他,只好照他的话办,把棉被给了老乡。老乡坚持不收,谢子长又一再劝说,老乡才流着眼泪收下了棉被。

谢子长逝世11年后灵榇移葬,1946年2月27日的延安《解放日报》报道:“瓦窑堡二万余人举行公祭,陵前四五顷地全为吊祭者踏平,附近三条道路为之增宽,人民之广为瓦市空前未有。65岁的贺清老汉从50多公里外的热寺湾赶来看公祭活动。他说:‘旧社会时咱安定出了老谢,那时的县官就不敢胡日鬼,队伍也不敢乱拉差,他给老百姓办的好事可多哩!’很多人涔然下泪,不忍离去。”

有如此群众基础,中央红军到达陕北就如同回家般亲切。红军战士邓飞曾这样描述初抵吴起时的情形:当我们看到苏维埃政府的牌子时,大部队整个沸腾了。苏维埃,多么亲切而熟悉的名字啊!看待它就如同见到了久别重逢的亲人……

吴起的老百姓也迎来了亲人。中央红军到达后,书写标语、散发传单,打掉了盘踞在当地的恶势力老巢,群众无不拍手称快。人民动员起来,筹集粮食、缝制棉衣、收容伤员,积极支持红军。军民之间的鱼水情谊,至今仍在吴起广为流传。

南泥湾大生产纪念馆前的雕塑。中国军网记者李佳琦 摄

深秋时节的南泥湾,风光旖旎。乘车穿过稻香门,迎面便是党徽广场。不远处,南泥湾国家湿地公园里虫鸟鸣唱,千亩稻田呈现出一派“江南好风光”。

来到南泥湾大生产纪念馆前,一尊青铜雕塑在阳光的照耀下熠熠生辉,凝结住了岁月——八路军第359旅战士弓起脊背,双手紧攥犁柄,肩头的绳索深深勒进衣衫,仿佛下一秒就要活动起来,迈开步子向前深耕。

时间的指针拨回到1938年。抗日战争进入战略相持阶段后,日军疯狂围攻,国民党顽固派对陕甘宁边区全线封锁。毛泽东曾回忆道:“我们曾经弄到几乎没有衣穿,没有油吃,没有纸,没有菜,战士没有鞋袜,工作人员在冬天没有被盖。”

对此,毛泽东动员道:“饿死呢?解散呢?还是自己动手呢?饿死是没有一个人赞成的,解散也是没有一个人赞成的,还是自己动手吧——这就是我们的回答。”

于是,一场轰轰烈烈的生产自救运动和随之实行的精兵简政就此展开。1941年,王震率领359旅进驻被称为“烂泥湾”的南泥湾,在荆棘丛生的荒原上拉开大生产运动的序幕。战士们一手拿锄头、一手握钢枪,把“荒山臭水臭泥潭”变成了“粮食堆满仓”的塞上江南。他们将收获的小米与试种成功的大米掺蒸成“金银饭”,成了“自己动手、丰衣足食”的生动注脚。

杨家岭毛泽东旧居。中国军网记者李佳琦 摄

在杨家岭毛泽东旧居旁,一片菜地引得众多游人驻足。在物质极其匮乏的日子里,毛泽东于百忙之中抽出时间,在自己住的窑洞下面的山坡边开了一块地,种植蔬菜。他经常利用休息时间锄草、施肥、浇水,精心进行田间管理。工作人员说他工作忙,劝其不要参加劳动,毛泽东却笑着对大家说:“大生产运动是党的号召,我应该和同志们一样,响应党的号召。”

年近花甲的朱德从抗日前线回到延安后,不仅成了大生产运动的杰出领导人之一,而且还是生产劳动的模范。他和自己的勤务员组成一个生产小组,开垦了3亩地,种植白菜、南瓜和豆角等,并坚持早晚精管细作,蔬菜长势与收成良好。中央书记处的其他成员也都亲自动手开荒种地。

当时的延安,没有“特殊公民”,中共中央和各级领导干部的模范行动给广大军民树立了榜样,极大地增强了边区军民克服困难的信心。

也正是在杨家岭,我们党开展了延安整风运动,胜利召开了第七次全国代表大会,将“全心全意为人民服务”确立为党的根本宗旨,并通过组织约束防范脱离群众的风险,以另一场“自己动手、丰衣足食”的思想淬火实现身强骨壮,为革命胜利奠定了坚实的基础。1946年8月,毛泽东在杨家岭窑洞前的小石桌旁会见了美国记者斯特朗,他充满信心地说:“我们所依靠的不过是小米加步枪,但是历史最后将证明,这小米加步枪比蒋介石的飞机加坦克还要强些。”

在那段艰苦卓绝的岁月里,延安的小米早已超越了粮食本身的意义。当年的一个个革命者,咽下的是艰苦,联系的是群众,汲取的是营养,赢得的是人心。

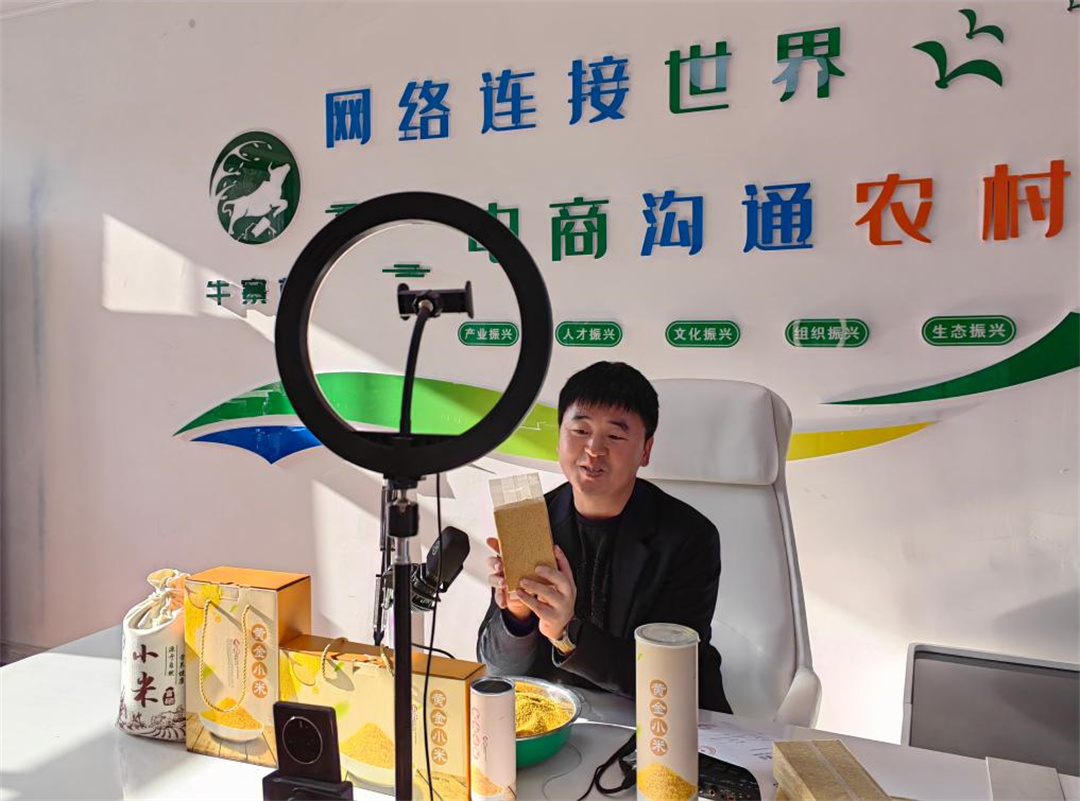

志丹县杏河镇牛寨村党支部书记张志亮正通过电商售卖小米。新华社记者孙正好 摄

时光流转,弦歌不绝。今日延安的山梁沟峁间,人们依旧能看见党员干部扑下身子,把一片赤诚写在黄土地上——

20多年来,延安市黄陵县索洛湾村在全国优秀共产党员柯小海的带领下,集体经济由“揭缸见底”到“粮足仓满”,群众生活由“贫穷落后”到“家道小康”。

在南沟村,村民们常说:“帮钱帮物,不如帮助建个好支部。”近年来,南沟村通过“支部引领、合作经营、企业带动、群众参与”的发展模式,不仅取得了良好效果,也让村民们的钱袋子越来越鼓。

……

2022年,习近平总书记在延安考察时强调:“中国共产党是人民的党,是为人民服务的党,共产党当家就是要为老百姓办事,把老百姓的事情办好。”

从脱贫攻坚到乡村振兴,延安正以一个个鲜活实践,回应着总书记的殷殷嘱托。陕北的小米,也从革命岁月的“养人”食物,变为了老区人民的“致富粮”。

延川县森海农产品经销有限责任公司内的小米加工生产线。新华社记者孙正好 摄

在延安,小米的订单种植面积已达1800亩,品牌价值超27亿元。通过电商直播、农旅融合等模式,年网络零售额超33亿元,产品甚至出口到国外。小米的深加工也在不断创新,在现代化的生产车间里,一粒粒小米经过精心加工,变成了小米锅巴、小米乳、米汁、小米啤酒等二十多种产品,大大提升了附加值。

“公司每年收购我的小米能给我带来5万元收入。”56岁的米脂婆姨郭翠芳笑着说。现在的她,既是米脂县对岔村的村民,又是陕西苏米秦食品有限公司的工人,是个大忙人。“我在村里种了20多亩小米,还在公司上班,虽然辛苦一点,但日子越过越甜。”

在这片神奇的土地上,每一粒小米都是时光的见证者。捧起一碗小米粥,热气蒸腾中,中华民族几千年的筚路蓝缕、中国共产党百多年的艰苦奋斗、还有今天中国人民的踔厉奋发,都在这一粒粒小米中交融。

宝塔山依旧巍峨,延河水依然奔腾,而小米的故事,也在人们的汗水与笑颜中继续传颂。