时光的脚步匆匆,离“十四五”规划收官越来越近。

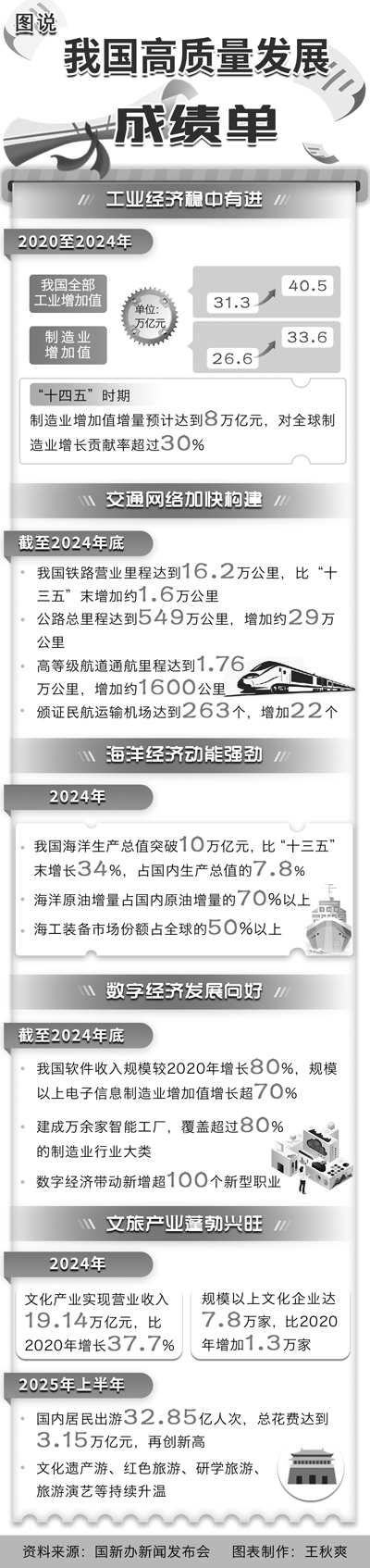

展开“十四五”的卷轴,我们看到一个坚韧不拔、欣欣向荣的中国:这里有国力跃升的万千气象,有创新发展的提质增效,有深水行舟的迎难而上,有亿万劳动者的奋进身影。交通强国、海洋强国、数字中国……多项战略规划登高望远,各地区各部门共绘高质量发展长卷。

“长远看还是东风浩荡”,神州处处好光景。展望未来,我们信心满怀。

神州处处好光景

——聚焦“十四五”时期我国重大战略新成效

■解放军报记者 陈 涵

位于四川省小金县的夹金山隧道出口。新华社记者 王 曦摄

关键词 交通强国

流动中国 活力奔涌

【一线镜头】

秋日阳光,为巍巍长白山镀上一层金边。茫茫林海中,G8167次复兴号列车划破寂静,稳稳驶入长白山站。游客们纷纷举起手机,定格沈白高铁驶入北国雪原的历史性时刻。

9月28日,历时4年多建设的辽宁沈阳至黑龙江佳木斯高速铁路沈阳至白河段正式开通运营。作为国家“八纵八横”高铁网重要组成部分,该线路的开通,结束了辽宁抚顺、吉林通化和白山不通高铁的历史。同时,北京至长白山实现4小时33分钟直达,长白山接入北京“半日经济圈”。

“横竖都是世界第一”的贵州花江峡谷大桥正式通车,助力“黔货出山”与产业振兴;国道351线夹金山隧道工程顺利建成,解决沿线群众冬季出行难题……近日,一批代表世界顶尖水平的超级工程密集“上新”,成为交通强国战略在神州大地的生动写照。

“十四五”以来,我国交通运输综合能力、服务品质、运行效率大幅提升,“人享其行、物畅其流”的美好愿景正在加快实现。

交通,中国式现代化的开路先锋。在交通运输领域突破技术垄断,对推动我国现代化发展意义重大。攻克地质难题,世界最长高速公路隧道天山胜利隧道全线贯通;矢志自主创新,全球最快高铁列车CR450成功达速;加快智慧转型,无人机、无人车、无人船进一步推广应用……在流动中国的壮丽画卷中,一个个“之最”,标注中国交通的世界高度。

四通八达的交通,输送的是经济发展的繁荣,通达的是幸福生活的梦想。“坐着高铁看中国”“沿着高速看中国”……“十四五”时期,从“走得了”到“走得好”,人民群众有了多种方式丈量河山、享受生活。

今年国庆中秋假期,云南磨憨铁路口岸熙熙攘攘,中外游客人头攒动。中老铁路项目建成后,磨憨借势而上,一跃成为我国兼具公路、铁路双国家级口岸的边境重镇。

磨憨的崛起,是“十四五”时期我国交通国际合作“朋友圈”不断扩大的缩影。海南自由贸易港封关在即;中俄黑河公路桥等重大项目建成投运;中欧班列累计开行超过11万列……一个个港、一条条路、一座座桥,成为新时代的驼铃帆影、大道驿站。

“‘十四五’时期,通过补短板、重衔接、优网络、提效能,以铁路为主干,以公路为基础,水运、民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网加快构建。”在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上,交通运输部部长刘伟介绍,我国交通运输科技创新实现从量的积累到质的飞跃,实现从局部先进到系统提升,中国路、中国桥、中国高铁等“中国名片”更加亮丽。

公路成网,铁路密布,高铁飞驰,巨轮远航……“十四五”规划临近收官,我国加速织就交通“经纬网”,以交通运输高质量发展服务中国式现代化。

10月4日,在山东省荣成市石岛管理区桑沟湾海洋牧场,渔民出海从事养殖生产。新华社发

关键词 海洋强国

耕海牧渔 经略深蓝

【一线镜头】

你能想象吗?两三个人、一部手机,就能饲养上百吨大黄鱼。

从福建省连江县定海村码头乘船约15分钟,便来到矗立海天之间的深远海智能养殖平台“乾动1号”。只见工作人员站在甲板控制台前,轻触手机屏幕,溶解氧、酸碱度、氨氮、水温等养殖环境实时参数一目了然。

不远处,自动投喂机正划出优美弧线,饲料落水瞬间,水下金灿灿一片。这座足球场大小的网箱平台装有智能转网系统,可360度旋转“晒太阳”,实现网衣自洁、保障鱼群健康,还可抵御强台风。

养殖业从“浅蓝”向“深蓝”挺进,既是向海洋要食物、践行大食物观的生动实践,也折射出跃动的海洋新质生产力,为海洋经济高质量发展注入澎湃动能。

今年全国两会,“深海科技”首次写入政府工作报告。6月,国家海洋综合试验场(深海)在海南启动运行,具有从数百米到2000米以上梯度渐变丰富的试验环境区域,为我国深海科学基础研究和深海技术原始创新提供支撑。

第一艘国产电磁弹射航母福建舰下水,第一艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”建成运营,大型液化天然气运输船建造能力全球领先;“奋斗者”号载人深潜器成功坐底马里亚纳海沟万米海深;“梦想”号大洋钻探船建成投运,最大钻探深度达1.1万米……“十四五”时期,我国海洋科技自主创新能力不断提高,一系列高端海洋装备成为支撑海洋强国建设的坚实基座。

靠海吃海,以海兴业。深蓝潮涌处蕴藏的丰富矿产、油气和生物资源,助力我国海洋经济快速成形起势。

汽车里加的油气可能来自深海油田,手机里充的电可能来自海上风电,海水淡化缓解水资源紧缺压力,深海算力夯实数字底座, “海洋成为一二三产业协同、深度融合的试验场”。

传统的“兴渔盐之利”“行舟楫之便”,变为如今的海上生绿电、咸水变淡水、优质海水鱼摆上餐桌……我国海洋产业欣欣向荣,托举出一片蔚蓝色的经济新空间。

乘风起,共潮生。“十四五”时期,海洋经济这艘巨轮正破浪前行。

蓝色大海孕育无限机遇。2024年,我国海洋生产总值首次突破10万亿元;海运量和集装箱吞吐量约占全球三分之一,海工装备市场份额占全球50%以上;全球18种主要船型中,我国有14种新接订单量居世界首位……从海洋渔业、船舶建造、邮轮旅游,到海底光缆通信、深海矿产开采、深海基因资源利用,“十四五”时期,我国海洋经济发展势头强劲,已成为国民经济稳增长的重要力量。

海洋经济发展前途无量。海依然是那片海,“海”的文章更精彩。更加注重创新驱动,更加注重高效协同,更加注重产业更新,更加注重人海和谐,更加注重合作共赢,通过高水平保护推动海洋经济高质量发展,海洋强国建设风帆正劲。

近日,在海南省定安县大岭花岗岩矿项目现场,工作人员监测无人驾驶矿卡的运行情况。新华社记者 张丽芸摄

关键词 数字中国

乘数而上 百业焕新

【一线镜头】

机械手臂和胎圈机器人精准操作着每一道工序,从物料存储、发料、取料到产品制造、包装、出货,全流程数据自动采集、设备互联互通。秋日,走进贵州一家轮胎企业的5G全连接工厂,仿佛步入一个由数据驱动的“未来车间”。

在这里,变化以“秒”为单位发生:2秒完成轮胎内部结构质检、25秒下线一条精密胎圈……生产效率的大幅提升,得益于企业引入物联网和人工智能技术,通过大数据平台提供决策分析,实现供应链高效协同。

借“数”转型、乘“云”升级,正成为越来越多企业发展壮大的“必选项”。

“十四五”规划纲要专章部署“加快数字化发展 建设数字中国”。2024年,我国数据生产量达到41.06泽字节,相当于1564万个中国国家图书馆的数据资源总量。数据资源爆发式增长,映照出数字中国建设的深入推进。

医保部门通过海量数据分析,精准识别欺诈骗保线索,保障医保基金安全;服装企业利用消费数据,开展个性化设计生产;能源企业依托海量测井数据,开发行业大模型,钻井决策效率大幅提升……以场景为牵引,国家数据局打造公共数据“跑起来”等品牌,已发布70个示范场景,覆盖智慧农业、医疗健康、交通物流等重点行业领域,形成一批可感可及的应用成果。

截至今年6月,我国网民规模达11.23亿人,互联网普及率达79.7%,用得上、用得起、用得好的数字服务正惠及更多群众——

智慧医疗扩面提速,数字教育扩容升级,公共服务更加普惠;即时零售、智能网联汽车等消费新业态涌现,数字生活更加美好;政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”等纵深推进,社会治理更加高效……数字中国建设的深入推进,正在重塑每个人的生活方式。

建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。

2025年是推进数字中国建设10周年。经过多年耕耘,如今我国数字经济规模稳居世界第二。数据显示,我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达10%左右;建成全球最大、覆盖最广的网络基础设施,5G基站总数达464.6万个;算力规模全球第二;已发布人工智能大模型超1500个。

“‘十四五’时期数字中国建设有力支撑了我国经济社会高质量发展。”国家数据局局长刘烈宏说,我国牢牢把握数字化、网络化、智能化发展机遇,全面深化数据要素市场化配置改革,加快数字化绿色化协同转型发展,推动数字中国建设取得显著成就。

数乘万物,数享未来。持续夯实的数字底座、不断丰富的数据资源、日臻完善的数据安全制度,让经济社会发展的信息“大动脉”澎湃不息。数字点亮美好生活,大有可为,值得期待。

10月11日,游客在甘肃省敦煌书局参观游览。新华社记者 范培珅摄

关键词 文化强国

千年文脉 绽放新韵

【一线镜头】

10月10日,北京故宫博物院迎来百岁诞辰。一早,庄严恢宏的午门前,不少游客披着晨光而来,只为第一时间登上城楼、步入展厅。

这是令人期待已久的大展,“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”展览面向公众开放,《五牛图》、《清明上河图》、金瓯永固杯等珍品悉数登场,徐徐铺陈一幅百年画卷。

从帝王禁苑到人民的博物院,故宫是无数人心目中的“人生必打卡之处”。每个开放日,都有数以万计的参观者来到故宫博物院,驻足、漫步、惊叹。

2024年,全国博物馆接待观众接近15亿人次,其中35岁以下观众占比超过60%。除了博物馆,古风音乐、国潮服饰、非遗文化等,持续“圈粉”年轻人。

“十四五”时期,各部门落实“把最美好的精神食粮奉献给人民”,文化产品供给持续丰富。

音乐舞蹈史诗剧《正义必胜》引发强烈社会反响;《只此青绿》《红楼梦》等舞剧传承中华美学……5年间,一批“叫好又叫座”的精品佳作不断涌现,滋养着人民的精神家园。

被看见,才有机会被了解。依托“戏曲进乡村”“文化进万家”等活动,优质文化资源直达群众家门口;立体化、网络化的艺术传播推广体系,推动公共文化服务走上云端、落到指尖。

文化建设需着眼于人、落脚于人,也要依靠群众,让群众唱主角。“村歌”“村晚”“村超”……丰富多彩的群众性文化体育活动,让群众站在舞台中央,提振了“精气神”。

今年国庆中秋假期,作为电影《志愿军:浴血和平》的取景地,江西上饶横峰影视基地游人如织,日均客流量较去年同期增长50%;随着电影《哪吒2》取得成功,四川江油的乾元山成为热门旅游目的地……“跟着影视去旅行”,让观影人流进一步转换为景区客流。

推动文化和旅游深度融合发展,是“十四五”期间文化和旅游发展的一条主线,也是一大亮点。“跟着演出去旅行”“跟着赛事去旅行”等“文旅+”业态不断涌现,各地以文塑旅、以旅彰文,文旅发展的质量效益显著提升,产品服务更加多样。

数字技术赋能下,传统文化焕发新生。山西永乐宫,观众只需戴上VR眼镜,便可置身仙气飘飘的山水画中,跟随吕洞宾的脚步腾云驾雾;浙江杭州湖滨步行街,一座立方体建筑——“西子魔盒”通过裸眼3D技术动态演绎西湖美景,吸引游客前来打卡……科技与文化双向奔赴,使中华文化不断焕发新的生命力。

文艺精品创作繁荣活跃,文旅公共服务惠及城乡,文化遗产工作开创新局,文旅产业发展蓬勃兴旺……文化赋能经济社会高质量发展的鲜活图景,正在中华大地徐徐铺展。