他们在山巅写下心声

■解放军报记者 陈晓杰

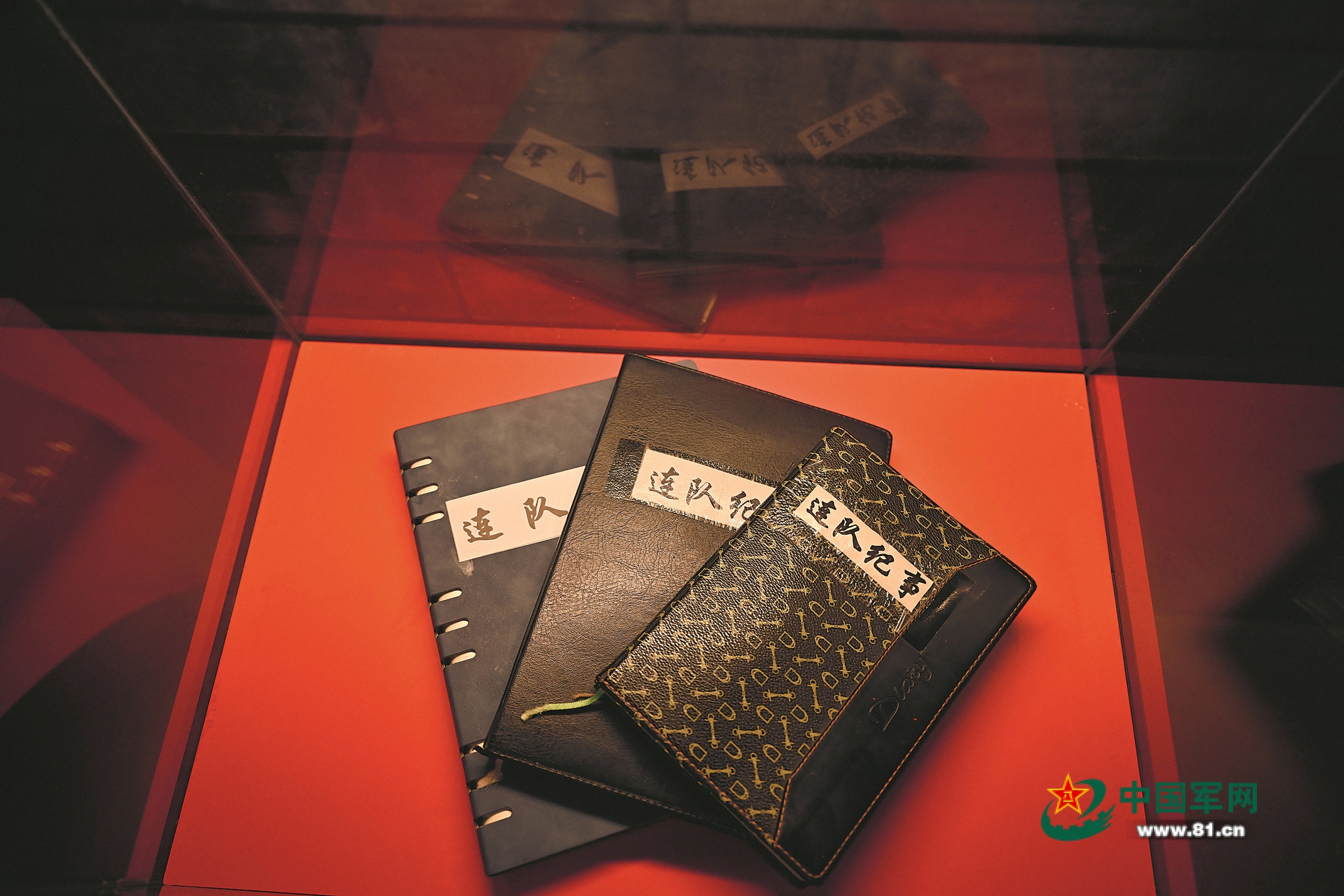

在南部战区空军某雷达站荣誉室,几个黑色皮面笔记本吸引了记者的目光,它们静静躺在玻璃柜里,封面上写着“连队纪事”4个字。

记者翻开笔记本读后才知,这是连队官兵的“青春备忘录”,是雷达兵写在山巅的心声。

这是老指导员朱胜凌于十几年前写下的文字:“四周的山,一天天绿了。陌生的感觉,渐渐远去。我已慢慢融入这个温馨的家……看着大家如此一心一意、真心实意地建设着自己的连队,感动如一股热浪,直涌心头……”

那年初,驻地遭受冰冻灾害,雷达站一度断水断电。刚刚上任的朱胜凌和战友们齐心协力渡过了难关。

这是战士过超在一年春日留下的文字:“绿色环绕在大山周围,映山红点缀其中。工作一步步进行着,一年之计在于春,或许今年我们会有更大突破……”

那时,过超心情显然不错。虽然在石头山上植树很难,枯死的总比活下来的多,但战士们依然年年种树,山巅的绿色便一年多过一年。

植树归来,军医黄建龙写道:“看着战友们的双手、裤腿、鞋裹满泥巴,我暗自期待,这些树苗一定得好好生长。这样的平凡故事,将改变这里。”

纸页翻飞,记者还从字里行间读到了卫生员汤嘉庚担任广播员的成长故事,触摸到了标记员付忠彪提干成功后的喜悦,发现了操纵班长莫辉提高训练效益的“妙招”,与老兵范吉鹏有了“人生不能没有目标和理想,生活不能没有激情和奋斗”的共鸣……

一页页读罢,记者更加确信,这些积累了十几年的文字,生动而朴实,是一茬茬官兵从懵懂到成熟的变形记,更是连队朝气蓬勃的一段建设发展史。

这种印记,不只在纸上,也在这山巅的一草一木、角角落落里——

以前,这里的桂花树种一茬死一茬。现在,营区内外绿树成荫,营院中间有个彩色石头拼成的中国地图轮廓,旁边写着“山高兵为峰”。以前,山上缺水,得从半山腰的蓄水池将水抽到山上。现在,营区打了井,用水方便,官兵在宿舍楼就能洗上热水澡。

这些年,在上级的关心下,营区的宿舍和食堂翻新了,健身房建起来了,阅览室的书籍也更加丰富……雷达站的硬件环境有了显著改善,但过往的艰辛从未被忘却。

短暂到访,记者只能看到雷达站官兵生活的片段,无法看到他们完整的生活。在一本本未完待续的“连队纪事”里,那些把宝贵青春留在山巅的官兵,是这里永远的主角。

高山雷达兵的“青春备忘录”

■解放军报记者 陈晓杰

珍藏在南部战区空军某雷达站荣誉室里的“连队纪事”。

“时间太快了……”当记者把三级军士长邹贵富十几年前第一次写在“连队纪事”中的文字拿给他看时,他腼腆地笑了。

在这个一年有280多天笼罩在雨雾中的高山雷达站,邹贵富是驻守时间最长的兵。南部战区空军某雷达站荣誉室里陈列的几本“连队纪事”中,他的名字出现次数最多、时间跨度最长。

从“刚来的时候,感觉这里的环境不怎么好”,到“就算再苦再累,都要把自身的岗位给守住”,再到后来“各方面条件变好了,但从不敢忘记初心”,那些在艰苦环境中奋斗的经历让他“一如既往坚定信心”。

入伍17年,邹贵富质朴如初。如今,他是这个高山雷达站的“标杆”。

第一本“连队纪事”的扉页上,写着这样一句话:“用你的眼睛观察生活、用你的心灵体会生活、用你的语言讲述生活,让‘连队纪事’记述我们的故事、记述我们的心情、记述我们在这里的幸福岁月。”

没人记得,这句“开场白”是谁写的,但一直以来大家都是照这样做的。这群雷达兵在“连队纪事”里分享战风斗雨的日子,把心事袒露给战友,把成长烦恼记录下来。

写下这些文字的那一刻,他们或许不会想到,这些原生态的“青春备忘录”,会像雷达回波一样抵达一代代战友的心间,鼓舞他们不懈奋斗,在山巅不断书写雷达兵的强军故事。

当坚守成为一种“习惯”——

“时间不会‘生长’出意义,但是行动会”

抹水泥、砌砖墙,娴熟地用瓦刀刮掉砖缝里多余的水泥,一级上士韩福彬的手上、作战靴上满是白色的泥灰,衬得那张汗津津的脸格外黝黑。

雷达站计划建几个花坛,下山找施工队多有不便,费用也不便宜。于是,韩福彬主动揽下了这桩活儿。在雷达方舱值完班,他就到营院里施展拳脚。

入伍13年,来自广东梅州的韩福彬,已经适应了山上夏天的酷热和冬天的湿冷,掌握的技能越来越多。他能操纵多型雷达,身兼“五小工”,常帮厨做饭,甚至学会了炒茶。

记者问韩福彬为什么会在山上待这么久,他的回答只有几个字:“习惯了,离不开了。”

“虽然每天一睁眼就是一日生活九件事,但是每天都过得不一样。”在“连队纪事”中,韩福彬曾写道,“2024年,我还在这里,只想在这里。因为,这里是家呀!”

最近,韩福彬带着几名年轻战友利用休息时间,砌好了3个花坛。看到雷达站的新变化有自己的一份努力,他很有成就感。

韩福彬在营院里给花坛“美容”时,从家属房跑来一个小女孩,找他聊天。

每到暑假,一级上士李有滠的女儿涵涵就会跟着妈妈来部队看爸爸。去年夏天,这里连续下雨,山路塌方,她们坐车到山脚下后,只能步行走到雷达站。

涵涵喜欢雷达站。遇到山上路边的小花,她可以流连半天;爸爸的战友们,谁都能和她聊得火热。

李有滠最初在北疆一个边防连服役。从士官学校毕业后,他被分配到了祖国南疆。

当初,得知自己的工作岗位要调整到这个高山雷达站,李有滠心里不是没有打过退堂鼓:“适应不了怎么办?”他脑海中甚至一度掠过“不行就退伍”的想法。这一切,都被他坦然记录在“连队纪事”中。

春季的一天,一声响雷将雷达站的高压线劈坏,全站停电。作为油机技师,李有滠马上带领战友抢修线路。

雷雨交加、险情不断,除了值班官兵,所有人都奔忙在抢修的路上,没有一个人喊苦喊累……

在李有滠的描述中,记者看到的是这个高山雷达站拧成一股绳“战斗”的一天。

“在这里,与战友们并肩而战的每一天,都是我珍视的。一年多后,我的想法发生了180度转变。”李有滠在“连队纪事”里写下了“从想退伍到想长干”的心路历程。

一级上士滕明榜写进“连队纪事”的感悟则充满诗意:“11年,说长也长,长到把大雾的味道‘酿’成了日常;说短也短,短到每次迎向雷达天线罩和‘我爱我的祖国’标语时,眼里的光还像刚来的时候那样亮。”

司务长赵玉磊在退伍那天写下这样一段话:“今天,我站在灶台前,看着锅里翻滚的米粥,心里涌起一阵难以言说的情绪……这座山上的雾,有时候浓得几步之外就看不见人影。可再大的雾,也挡不住战友们警惕的眼睛……”

那年春节,中士陈光耀写道:“那个迷彩色的‘大球’屹立在山顶,它的‘目光’能够穿透云层,将方圆数百里空域尽收眼底。而我们,就是守护这双‘眼睛’的兵……屏幕上那些跳动的信号,是我们山上的‘守望者’写给祖国的家书。”

为什么这些可爱的战士会选择将一年又一年的青春年华献给这里?记者听到最多的一句回答就是“习惯了”。

他们所说的“习惯”,到底是什么?是长时间形成的生活节奏?还是熟悉的环境和战友?好像是,但也不全是。记者在“连队纪事”里找到一个更贴切的答案:“时间不会‘生长’出意义,但是行动会。”

前不久,雷达站接到命令,韩福彬调整到兄弟雷达站继续服役。走前,还能为山上的战友们留下几个花坛,他感到很欣慰。

南部战区空军某雷达站官兵奔赴战位。

当成长的渴望变成理想——

“用热爱的力量在高山上孕育出花儿”

“丁零……”清晨,转入一等战斗值班的急促警报在山顶上响起。王站长迅速就位指挥室,值班人员转入任务保障。

今天,王站长和副站长扆硕都值班,一个在指挥室,一个在值班室。到了饭点,扆副站长站在值班室门口,一边大口往嘴里扒着炒粉,一边向指挥室那边张望。

“站长呢?”

“他说一会吃,饭留了。”文书陈耀钦回答。

雷达站任务重,几名干部忙完这边忙那边。值班间隙吃快餐,是他们的常态。

军校毕业前,扆硕主动向组织提交了戍边决心书。后来,他如愿来到南疆这个高山雷达站任职。

“人很容易被自己的理想感动,但当行动和理想无法同频,又容易苛责自己。这是个成长的必经过程。”上任之初的阵痛,让扆硕学会在反思中校正自己的方向。

在雷达站荣誉室,扆硕翻阅“连队纪事”,看到曾经在这里任职的排长陈庆峰写下这样一段话:“可能是新到一个陌生环境的缘故,自己时刻注意着言行举止,有些事情不是很放得开……”

原来,面对从军校学员到基层带兵人的转变,忐忑不安的并非只有扆硕一个人。心灵的共鸣,穿越时空。

后来,扆硕历经多个基层岗位磨砺,变得“沉稳了不少”。他提笔在“连队纪事”里写下:“彼时忐忑,此刻安然。”

王站长的任职经历更丰富,除了一线雷达站,他还在机关干过。任站长后,他要与机关沟通协调,对全站工作进行统筹,前所未有的挑战如期而至。

每个人都有自己要翻越的山,王站长也一样。雷达站连续多年训练成绩名列前茅,如何把成绩保持住、提上去,是王站长思考最多的事。翻开“连队纪事”,他试图找到一些值得借鉴的经验。

前任站长刘怡郎写下的一段文字,令王站长感动不已:“回顾过往3年,也曾遇到过瓶颈与挫折。工作疏漏、方法不灵活,这些也曾让工作产生被动。但我始终相信,事在人为。我会继续保持旺盛饱满的工作热情,以强烈的责任感、严谨细致的作风标准,让青春在这座山头闪光。”

王站长仔细咂摸这段话,产生了深深的共鸣!他一遍遍翻看“连队纪事”,突然有些惶恐——担心自己尚没有做出值得书写的新贡献。

王站长平时话不多,他的搭档胡指导员则外向、幽默,常把他逗得前仰后合。

做起官兵的思想工作,胡指导员是一把好手。用战士们的话说,“指导员擅长‘打入’人的内心”。

“山高志更高,雾浓情更浓。”这是老指导员朱胜凌为雷达站提炼出的站训。如今,这句话已经融入这个高山雷达站的底色。

盘点“连队纪事”里历任指导员为雷达站留下的精神财富,胡指导员忍不住感慨,希望自己也能像他们一样,“用热爱的力量在高山上孕育出花儿”。

这两年,雷达站的氛围越来越好:宿舍楼里,优秀战友的事迹上了墙,官兵看着身边的榜样,愈发努力;阅览室里,丰富的书籍资料,方便大家随时学习充电;家属房里,挂上了来队家属的合影,照片上的笑脸越来越灿烂……

与此同时,雷达站相继获得“先进基层党组织”“训练标兵单位”等荣誉。

当“被需要”催生了自信——

“只要努力去做,就会有成就感”

“作为一个北方人,对潮湿的环境本就不太适应,这让我的内心更加焦灼:怎么就到了这种地方呢……”分配到这个雷达站时,卫生员毕湛奇将自己的“不适应”在“连队纪事”中全盘托出。

雷达站有个传统:新来的官兵首次乘车到山下涵洞口,都得下车,背上背包,徒步走上山巅的营院。毕湛奇也不例外,上山途中,他一路看着连绵的山峦、氤氲的雾气、树上的青苔,有点不知所措。

离家数千公里外的南疆,暮色逐渐把山巅的雷达站包裹起来。山下,没有一盏灯亮着,耳边只有虫子叫,毕湛奇油然而生一种孤独感。

将自己变得强大、成为父母的骄傲,是毕湛奇入伍的初衷。不过,分配到这么远的雷达站,是他没有料到的。

班长邹贵富给毕湛奇讲起自己第一次徒步上山时的情形:时任指导员带着他们8名新兵,打着背包,沿着盘山公路,一边铲牛粪、马粪,一边走上了山。如今,定格这一幕的照片,就陈列在荣誉室里。

“连队纪事”中,记载了许多新兵来到雷达站后从不适应到适应再到喜欢上这里继而留下来的故事。毕湛奇觉得,自己未尝不行。他给未来的自己写下一封信:“不要因为事情是否顺心而担心,首先要成为一座山,再去找心中的海。”

一次训练中,一位平时身体很好的战友突然胸口痛。毕湛奇详细询问病情后,当即判断这名战友患了急性心绞痛,迅速对症给药。不一会儿,这名战友病情缓解,毕湛奇抓紧带他下山到医院做进一步检查。

山上潮湿多雨,容易导致关节炎、风湿。由于长期在雷达方舱值班,有些官兵患上了腰肌劳损、腰椎间盘突出。毕湛奇用自己的专业知识和技能,热心为战友们服务,一有空就给大家拔罐、做理疗。

“在这里,我不是可有可无的。”毕湛奇在“连队纪事”里自信地写道,“3年时光,在这雾气中悄然流过。成为这里‘需要’的人,我感到幸福。在部队的培养下,我增长见识,丰富专业积累,只为能把战友们的健康底线守住……我与这里的故事,还远未结束。”

标记员张子龙和毕湛奇都是00后,拥有许多共同话题。张子龙从小到大一直挺顺。然而,大学毕业后,他工作中屡屡受挫,对自己充满质疑。在电视剧《士兵突击》的影响下,他选择到部队磨一磨,“跳出原来的状态”。

刚到山上时,漫山遍野的雾气对张子龙来说,就像“一堵墙”。在浓雾笼罩下,他一度不知道怎么走……他羡慕那些老班长:雾再浓,他们都能娴熟地穿梭,想去哪里去哪里,也知道自己要去哪里。

南部战区空军某雷达站官兵正在进行标图训练。

张子龙的学习能力很强。作为标记员,他很快学会了抄报、标图,获得上岗值班资格。

在这个雷达站,每名官兵都不可或缺。如果缺少一个人,值班表马上就要调整。张子龙喜欢这种“被需要”的感觉。

一次,胡指导员交给张子龙一个任务:设计营区的展板。于是,张子龙煞费苦心想创意、抠细节。看到自己做的展板布设完毕后得到战友们的肯定,他自信了许多。

“以前,我做事很容易产生畏难心理,左思右想,十分内耗。现在,有什么事情我马上就去做。只要努力去做,就会有成就感。”张子龙说。

休息时,张子龙会拍些山里的风景照发给家人看,让他们知道自己工作生活的地方很美好。母亲常在电话问他“最近表现好不好”“吃得怎么样”……他告诉母亲:“每天很忙很充实。”

如今,再大的雾也遮不住张子龙的眼睛。在“连队纪事”上,他写下一首《雾里的诗》:新兵说雾是流动的墙/老兵说雾是透明的家/我在雾里写句子/笔尖凝结水汽/字落在纸上/像雷达的回波……

(图片由闫跃帅、夏 潇摄)