军号声声 誓言铮铮

■郑蜀炎

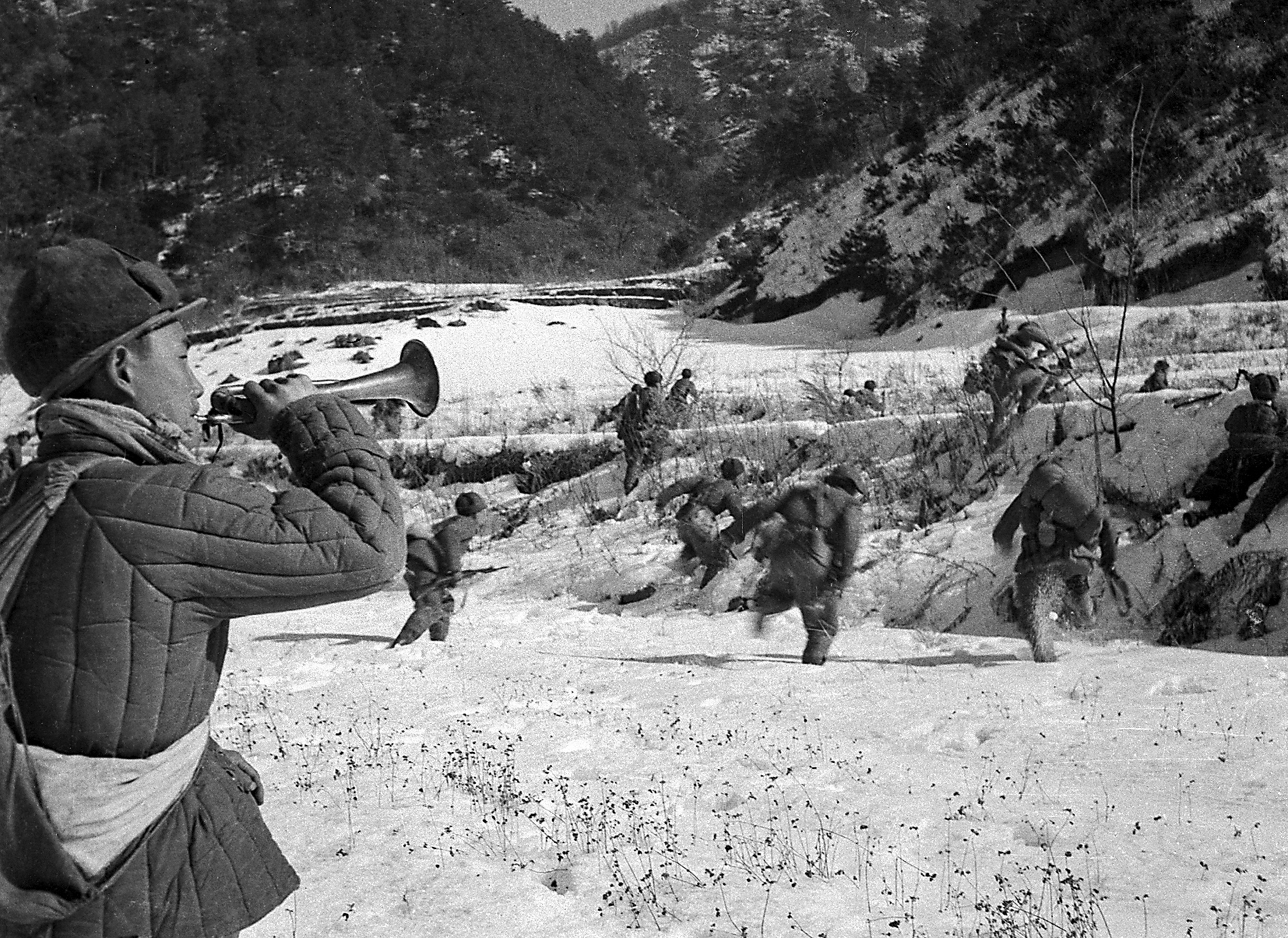

抗美援朝战场,志愿军某部司号员吹响冲锋号,官兵向敌发起冲击。

1939年12月,国民党反动派军队进犯陕甘宁边区,八路军359旅旅长王震(左侧站立者)召集干部会议,动员部署保卫党中央。

解放运城战役前,战士们踊跃报名参加突击队。

抗美援朝战争期间,某部党员在坑道中召开党员大会,决心坚守阵地。

尽管已定格为无声的记忆,但我们依然听得到那卷云荡风、热血骤涌的冲锋号在飞扬;

尽管已镌刻为凝固的历史,但我们依然感受到那刀锋扑面、矛戈喋血的决战胜利在望。

风雪漫漫,谈兵心壮。与其说这是一幅照片,不如说它是一段历史凛冽的横截面。你听,那冲锋号高亢地吹响,迸发出充满着战斗属性的激越音符;你看,那勇往直前的战斗队形,分明注疏着一首战而必胜的热血诗篇。

拔剑说峥嵘,号角忆侠骨。军号声声见证了人民军队诞生的伟大历史时刻——八一南昌起义爆发后,一支赣北歌谣很快风行于南昌街头巷尾:“昨夜军号叭叭响,红带兵(起义部队以红布条为标识)解决了国民党。”

从此,嘹亮的军号声伴随着这些“红带兵”浴血荣光的征程;从此,人民军队创建了属于自己的“号谱”,将“党指挥枪”书写成一部英雄史诗的价值表达,把“对党忠诚”永远地融入了人民军队的根系血脉。

永远有多远?永远近在眼前;什么是永远?永远就是前赴后继的血脉传承。

源远者方能流长。我们这支军队,是世界上唯一一支被称为“子弟兵”的军队。这种身份认同,标注着我们独特“号谱”拥有的精神刻度和政治底色。那些高亢的音符节律中,既吹响了精神跋涉和信念熔铸的集结号,也吹响了听党指挥、战胜敌人的冲锋号。穿透战火硝烟的军号声,凝聚成为一代代革命军人的肝胆血脉,清晰地表达着一个堪称枢轴之范的词汇——忠诚。

血脉当然是在生命里流动,但忠诚的血脉延续注定超越生命。90多年前的夜色迷雾中,数万余名红军将士在月光下悄然蹚过于都河撤离瑞金时,他们并不清楚将去向何方,不知道哪里是终点,更不知道队伍里最终能够到达目的地的战友不足十分之一……

但是,他们不是迁徙的候鸟,即便是仓促甚至疲惫的脚步,也迈得坚定而勇敢。他们或许没听说过爝火传薪这样的词句,但却清晰地知道,再微弱的火种只要用血去燃烧,火炬就能永不熄灭地传递到战友手中。无论面临怎样的艰难困顿,他们都笃信:跟党走,一定能胜利。

红军用双脚创造出人类历史上绝无仅有的辉煌。埃德加·斯诺在《红星照耀中国》中详实而客观地记述下了伟大的长征,只看一眼该书的封面便直击人心——一个年轻的红军号手迎风傲立、以“天际一声号”的英姿,向苍茫大地吹响了雄浑激越的军号。

白山黑水的密林,也传荡着这样悲壮而激昂的号声。

吉林省磐石市一片叫做红石砬子的山林间,当地考古队依据老战士和老百姓的记忆传说,进行了遗址发掘和文献考察,最终确认这里曾经是一个抗联密营。从1932年开始,一支抗联部队在这里坚持武装斗争约7年时间。这支部队经历了怎样的枪林弹雨?后来转战何方?都已湮没在茫茫林海中。

在发掘出来的红色文物中,除了一些枪弹和日常用品的残片外,还有半截破损的军号。今天,我们已经无法知晓这把军号吹响过什么旋律,传递过什么命令。但是,这把军号却成为九一八事变后,我党领导的抗日武装在白山黑水抗击日寇的见证。

军号声声,誓言铮铮。1933年7月28日,中华苏维埃共和国中央革命军事委员会颁布了人民军队最早的军人誓词——《中国工农红军誓词》。老红军战士忆及当年情景依然热血澎湃:宣誓仪式上有十几把军号同时吹响,号声震荡山谷,誓词震撼山河:“拿我们刺刀和枪炮与敌决一死战。”

“千人共由,万人共履。”强军征途,忠诚与信念,使命与担当,在历史的新方位延续、传承。新一代年轻士兵的“军人誓词”宣誓仪式上,军号还是那么高昂雄浑,誓言还是那么铿锵激扬:“英勇顽强,不怕牺牲,苦练杀敌本领,时刻准备战斗……”

探寻“历史现场”从来都离不开“当代性”的意义。两年前,海下考古队从甲午沉舰“来远舰”的残骸上,打捞出部分物品,其中也有一把锈蚀的军号。但是,这把沉没海底近130年的军号却在诉说着一段屈辱不堪的历史,那些蓝色浪涛间的血色风云,使每一名中国军人都感受到彻骨之痛。

这种沉重的历史表述,催促着我们义无反顾地将“请党放心,强军有我”,作为自己的光荣与梦想。誓言之所以成为誓言,是因为它在热血中流淌;信念之所以成为信念,是因为它在心中淬火成钢。

“独立扬新令,千营共一呼。”山河军营,军号彻响。

本组照片均由《解放军画报》资料室提供