站在承前启后的历史交汇点

——专家解读“十五五”时期经济社会发展主要目标

■解放军报记者 单慧粉

逐梦征途,一程接一程。

有人形容中国的五年规划(计划)如“时间的刻刀”,把积贫积弱的农业国雕刻成世界第二大经济体。如今,这把“刻刀”再次为中国勾勒未来五年的发展蓝图。

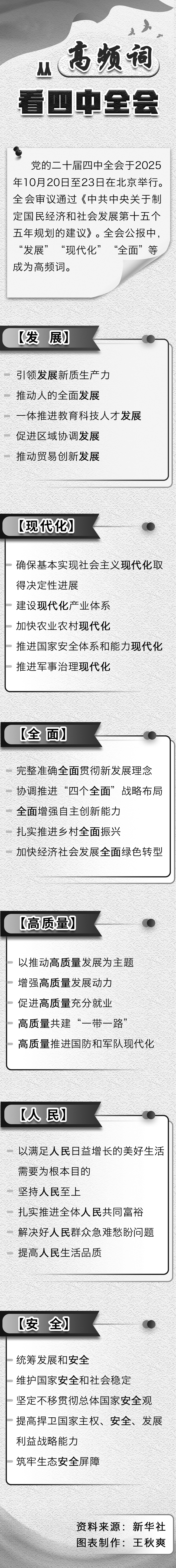

10月20日至23日,党的二十届四中全会在北京举行,全会审议通过“十五五”规划建议。“我们对时间的理解,是以百年、千年为计”,从宏阔的时间坐标看,五年规划为中国发展锚定主轴、方向和重要节点。围绕“十五五”规划,记者采访了有关专家。

——编 者

擘画“中国之治”新蓝图

记者:科学制定和接续实施五年规划,是我们党治国理政一条重要经验,也是中国特色社会主义一个重要政治优势。您如何看待五年规划彰显的制度优势?

张占斌:自1953年实施第一个五年计划起,我国已接续编制和实施了14个五年规划(计划)。这一制度历经70余载风雨,从计划经济时期集中资源奠定工业化基础,到改革开放后主动适应社会主义市场经济体制,其功能定位从具体、指令性的“计划”逐步转向战略性、宏观性的“规划”,展现了强大的制度韧性与动态适应能力。

一是彰显党的集中统一领导下的战略定力与政策连续性。通过科学规划明确各阶段发展目标、优先领域和政策导向,形成中央、部委、地方协同推进的三级联动机制,确保国家发展战略的连续性和稳定性,真正做到“一张蓝图绘到底”。

二是彰显全国一盘棋的资源整合与协同效能。五年规划以约束性指标和预期性指标的双重设计,实现集中力量办大事与激发经济社会发展活力的结合。一方面,约束性指标保障公共服务领域的刚性投入,如“十四五”期间将普惠性幼儿园覆盖率提升至85%以上。另一方面,预期性指标高效引导市场与社会资源向国家战略领域集聚。以“东数西算”工程为例,该规划通过跨区域调配算力资源,不仅解决东部能源瓶颈问题,也带动西部数字经济发展。

三是彰显动态调整与闭环管理的治理智慧。五年规划并非一成不变的静态蓝图,通过中期评估、第三方评估等机制动态优化,确保其能够应对内外部环境的复杂变化,使我国在充满不确定性的国际环境中始终保持战略主动。

王伟海:五年规划并非中国独有,也不是中国首创,然而坚持接续编制和实施五年规划的唯有中国。五年规划是国家治理的有效方式。选择正确方向,制定合理目标,高效动员全社会资源确保目标完成,这是“中国之治”的突出优势。五年规划集中体现了党和国家战略意图、中长期目标和阶段性任务,发挥着明确各级政府工作重点、优化公共资源配置方向、引导经营主体行为的重要功能。五年规划一旦确定,就会成为各级政府的行动方针,也会成为企业、高校和其他组织规划发展方向、确定发展路径的指南。

记者:此次全会提出,“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期,在基本实现社会主义现代化进程中具有承前启后的重要地位。当前,面对外部压力加大和内部困难较多的复杂局面,您如何看待此次全会召开的特殊意义?

张占斌:当前,我国发展环境面临深刻复杂变化,战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多。在“两个大局”深刻演进、内外挑战复杂交织的关键历史节点,此次全会的召开具有重大战略意义。

全会的召开既为“十四五”顺利收官把稳“方向舵”,也为“十五五”这一夯实基础、全面发力的关键时期提供方向引领。全会通过系统总结“十四五”成就、深刻分析国内外形势、清晰擘画“十五五”蓝图,进行了一次全面而深刻的思想动员和力量凝聚,增强了全国上下应对风险挑战的信心和决心。特别是“六个坚持”原则的提出,为“十五五”时期经济社会发展实践提供了根本遵循。

锚定2035年基本实现社会主义现代化这一前进目标,全会围绕经济发展、文化建设、民生保障、绿色发展、安全发展、国防建设等各领域工作,以及对推进中国式现代化具有重大牵引和支撑作用的战略任务进行部署安排,把推动高质量发展确定为“十五五”时期经济社会发展的主题,要求“坚持以经济建设为中心”“以改革创新为根本动力”等,为我们指明“十五五”时期实现什么样的发展、怎样实现发展的实践路径。

王伟海:强国建设、民族复兴新征程上,我国将通过“十四五”“十五五”“十六五”3个五年的努力,到2035年基本实现社会主义现代化,实现“两步走”战略安排的第一步。“十五五”,正是承上启下的关键五年,也是踏上新征程后党中央着手制定的第一个五年规划。

当前,世界变乱交织、动荡加剧,地缘冲突易发多发,大国博弈更加复杂激烈。经过多年发展,中国特色社会主义制度优势、超大规模市场优势、完整产业体系优势、丰富人才资源优势更加彰显,我国具备主动运筹国际空间、塑造外部环境的诸多有利因素。“十五五”时期要把握世界百年变局的大逻辑,积极识变应变求变,敢于斗争、善于斗争,更好统筹发展和安全,勇于面对风高浪急甚至惊涛骇浪的考验,集中力量办好自己的事,以高质量发展的确定性应对各种不确定性。

以改革创新为根本动力

记者:细读全会公报,改革创新精神格外鲜明。您认为,未来5年、乃至10年,改革和发展的重点有哪些?

张占斌:改革创新精神犹如一条鲜明的主线,贯穿全会始终。这清晰表明,面对发生深刻变化的国内外环境,中国选择的不是收缩和保守,而是以更大的决心和智慧,通过全面深化改革来破解发展难题、增强内生动力、塑造未来优势。

展望未来5至10年,我国的改革和发展将以科技创新为核心,坚持智能化、绿色化、融合化方向,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系,加快发展新质生产力,加快经济社会发展全面绿色转型。优化区域经济布局,优化重大生产力布局,发挥重点区域增长极作用,构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。发展具有强大思想引领力、精神凝聚力、价值感召力、国际影响力的新时代中国特色社会主义文化,大力繁荣文化事业,加快发展文化产业,提升中华文明传播力影响力。

王伟海:规划建议明确,“坚持全面深化改革”是“十五五”时期经济社会发展必须遵循的原则之一,“进一步全面深化改革取得新突破”是一大主要目标。从“坚决破除阻碍全国统一大市场建设卡点堵点”,到“加快完善要素市场化配置体制机制”,再到“完善收入分配制度”,改革部署在目标指向上一以贯之,在重大任务上接续递进,突出体现以改革之力推动高质量发展。

“十五五”时期,改革的系统性、整体性、协同性要求更高,注重运用改革办法破解发展难题,为发展增动力、激活力。要聚焦制约高质量发展的体制机制障碍,加快构建高水平社会主义市场经济体制,扩大高水平开放,进一步提高全过程人民民主制度化、规范化、程序化水平,深入推进国家治理体系和治理能力现代化。要完善人民军队领导管理体制机制,深化跨军地改革,构建各司其职、紧密协作、规范有序的跨军地工作格局。

记者:全会深入分析“十五五”时期我国发展环境面临的深刻复杂变化,对做强国内大循环、畅通国内国际双循环作出系统谋划。我们应当如何理解把握这一战略部署?

张占斌:加快构建新发展格局是以习近平同志为核心的党中央统筹发展和安全作出的重大战略决策,是把握我国发展主动权的战略性布局。在严峻复杂的国内外环境下,我们必须加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。一方面,要把发展立足点更多放在做强国内大循环上,统筹实施扩大内需战略和深化供给侧结构性改革,通过增加居民收入、完善社会保障体系、拓展有效投资空间来激发内需潜力,纵深推进全国统一大市场建设,着力破除地方保护、市场分割等体制机制障碍,促进商品和要素在全国范围内自由流动与高效配置。另一方面,要提升国际循环的质量与水平,在开放中增强竞争力。稳步推动制度型开放,优化贸易投资结构,加大吸引外资力度,构建全球合作网络,使中国市场成为世界的市场、共享的市场。

记者:全会公报提出,加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力。您认为,培育和发展新质生产力、推动高质量发展的着力点有哪些?

张占斌:规划建议将“科技自立自强水平大幅提高”作为独立目标单列,体现了在复杂国际环境下加快实现高水平科技自立自强的战略紧迫性。结合“现代化产业体系”“数字中国”“绿色转型”等部署,让科技创新这一“关键变量”加速转化为高质量发展的“最大增量”,具体来看有以下几点:

一是加强原始创新和关键核心技术攻关。加快攻克芯片制造等领域“卡脖子”技术,布局量子计算、核聚变能、脑机接口等未来产业。推动组建区域创新联合体,推动高校、科研院所与企业共建实验室。

二是推动科技创新和产业创新深度融合。构建实验室、中试基地、产业园区三级转化体系,引导粤港澳大湾区、长三角等地区建设更多科技成果中试基地,推动技术转化。

三是一体推进教育科技人才发展。推动高校加快增设人工智能、生物制造、量子信息等专业。加快完善人才评价体系,破除“唯论文”倾向,将技术突破、产业贡献作为考核的核心指标。

四是以数字技术赋能新质生产力发展。推动数字技术与实体经济深度融合,加快实现规模以上工业企业数字化转型覆盖率。发展数字贸易、智慧物流,建设数字贸易示范区。积极发展智慧农业,提升农业生产效率。

五是打造驱动新质生产力发展的绿色引擎。以“双碳”目标为牵引,加快建设光伏、风电、氢能等新型能源体系。推行绿色制造,对高耗能行业实施节能改造专项行动。普及绿色消费理念,推广新能源汽车、绿色建材,加快形成绿色生产、绿色消费、绿色循环的经济社会发展新生态。

高质量推进国防和军队现代化

记者:全会提出,如期实现建军一百年奋斗目标,高质量推进国防和军队现代化。这一目标与国防和军队现代化新“三步走”战略有何联系?

王伟海:强国必须强军,军强才能国安。国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分。没有强大的军事力量作支撑,和平发展就没有保障,繁荣兴盛就没有根基。

从2027年到2035年再到本世纪中叶国防和军队现代化新“三步走”战略安排,开拓了一条符合国情军情的现代化发展之路。我们要走向强大、迈向一流,首先要确保如期实现建军一百年奋斗目标,走好这“十分紧要的一步”。

如期实现建军一百年奋斗目标,是当前我军建设的中心任务,反映了全面建设社会主义现代化国家的战略要求,体现了党的历史使命、国家战略需求和军队使命任务的有机统一。要按照国防和军队现代化新“三步走”战略,推进政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军,边斗争、边备战、边建设,加快机械化信息化智能化融合发展。要加快先进战斗力建设,推进军事治理现代化,巩固提高一体化国家战略体系和能力,提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。

记者:在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式上,部分陆海空基战略重器、高超精打、无人和反无人装备首次对外展示。您如何看待先进战斗力建设取得的重要成效?人民军队应如何不断提高创新能力和水平,加快国防和军队现代化?

王伟海:在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年盛大纪念活动中,受阅部队作为共和国武装力量的代表,光荣接受党和人民的检阅,奉献了一场弘扬抗战精神、体现时代特色、具有大国气派、展示强军风采的阅兵盛典。这是人民军队奋进建军百年的崭新亮相,首次亮相的新型装备占比很大,全面展示了新时代人民军队政治建军新风貌、力量结构新布局、现代化建设新进展、备战打仗新成效。

创新驱动是打好攻坚战、推动高质量发展的必由之路。要持续提高人民军队创新能力和水平,向科技创新要质效,聚力关键核心技术攻关,推进国防发展重大工程建设,加紧国防科技创新和先进技术转化,加快先进战斗力有效供给,实现高水平科技自立自强。加强和改进战略管理,加快推进军事管理革命,加强战建统筹、跨域统筹、军地统筹,坚持战、建、备一体推进。巩固提高一体化国家战略体系和能力,抓住我国新质生产力蓬勃发展机遇,推动新质生产力同新质战斗力高效融合、双向拉动,创新战斗力建设和运用模式,健全先进技术敏捷响应和快速转化机制,加快发展新质战斗力,为国防和军队现代化建设注入强劲动力。