临近年底,各单位陆续展开年终总结工作。

这天,陆军某基地一名机关干事翻阅着从基层收集的个人年终总结。厚厚一摞资料看下来,他内心很不平静:大家参与的每一项任务、取得的每一点突破、攻克的每一个难关,化作纸面上的一段文字、一组数据,化作成长道路上的丰富养分,直观而清晰地呈现在眼前。其中很多文职人员知责尽责、奋斗奋进,始终保持实干姿态,忠实践行为战初心,交出了可圈可点的成绩单。

回望来时路,昂扬再奋进。本期,我们推荐该基地3名文职人员的年度工作成绩单,从不同维度感受他们投身强军兴军伟大实践的青春脉动。

——编者

砺剑的“精度”——

我们追求的是分毫不差

■讲述人 某试验大队工程师、文职人员 南峻鸿

岁末回望,试验场上的风沙依旧在记忆中呼啸,靶车的轰鸣仍在耳畔回响。

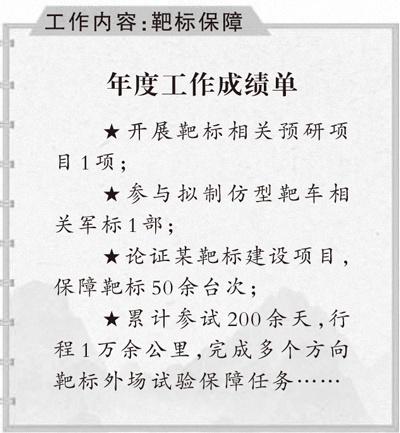

靶标是装备的“磨刀石”,我所在的靶标保障团队就负责为装备淬锋砺刃。工作中,任何细微的偏差都可能对判定装备性能造成难以估量的影响,因此我始终将“精准”二字作为追求。

印象较深的是5月那次装备试验,戈壁滩上尘土漫卷,能见度很低,给靶标操控增加了很大难度。我负责帮带的助理工程师、文职人员赵亚轩观测靶车运行数据后报告:“靶车速度已接近试验要求,可以维持当前状态。”我分析了靶车行驶状态与前方路况,摇了摇头:“接近不等于符合,必须与设定指标分毫不差。继续加速,务必达到最佳匹配值!”我们一遍遍操作靶车,与装备照射器的节奏反复磨合,直至靶车的速度曲线与试验条件要求完全重合。

过程是枯燥的,汗水是咸涩的,但当我们为被试装备提供了最精准的考核条件,确保了试验数据真实有效,所有疲惫都化作了嘴角上扬的弧度。

攻克每一个影响试验质效的细节问题,是我们团队的共同目标。曾经,遥控坦克的模式转换需要较长时间,这成为某次高密度试验的一个瓶颈难题。那段时间,我们迎难而上,在蒸笼般的坦克里一待就是一整天。经过反复试验,我们将复杂的拆装结构简化为摆动结构,大幅缩短了转换时间。

这几年,实战化考核要求越来越高,提升模拟靶标中的某特性模拟精度成为一只“拦路虎”,团队多方调研取经仍收获不大。我决定边调研边深入学习热力学原理等相关知识,细致钻研靶车各部位与环境之间的温差关系。试验时,我坚持连零点零几的数值偏差都不放过,常常为此反复验算、调整参数。

材料需要更换、角度需要优化、面积需要重新校准……深夜工房的灯光下,团队每个人心中都有坚决完成任务的信念。经过一段时间探索,我们取得一定成果,在多次试验中成功运用创新技术。

试验保障工作从来不是单打独斗,团队协作是我们攻克难关的重要保障。每次执行试验任务前,我们会多人配合遥控靶标,反复演练操作流程、核对操作口令。让我欣慰的是,年轻同志展现出强烈的求知欲和责任感。“我们再核对一遍操作流程吧!”他们的主动加压,也鞭策我不断精益求精。

风沙依旧,征程未歇。身处戈壁滩,操控着靶车前行,听着装备轰鸣,我内心深知:每一次靶标启动,每减少一点试验误差,都是朝保障打赢目标更近了一步。

(龙海明整理)

科研的“高度”——

把攻关当作攀登的基石

■讲述人 某试验大队工程师、文职人员 王羽羽

犹记得9月3日,雄伟的天安门前铁流滚滚,展现出雷霆万钧的中国力量;宽阔的长安街上繁花似锦,谱写了恢宏壮丽的和平乐章。

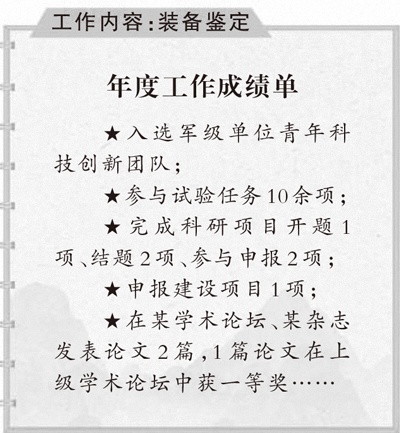

直到今天,那份骄傲与自豪仍在我胸中激荡——作为一名从事装备鉴定的文职人员,看到自己参与试验鉴定的装甲车辆驶过天安门广场,那种满足感难以言表。

奋进的征程并非坦途,我和团队年初就碰上个“硬茬子”:某新型装备采用新的供电模式,过去的测试方法无法匹配,难以摸清装备性能底数。我们一时陷入无方法可依、无标准可用的困境。

坐等着被淘汰出局吗?当然不!向难突破、向战攀登,是我们的工作常态。团队研究决定,为装甲车辆新型电气系统打造“极限考场”。大家辗转多地,在严寒、湿热、高原等多种极端环境记录了数千组数据,自学电气性能试验理论知识,研究最新学术成果。一次,为弄清一个关键环节的数学模型,我连续两周工作到凌晨。最终,我们探索出了一种新型电气系统的测试方法,成果得到业内专家认可并成功立项申报。

身处装备试验一线,目光必须高度敏锐,头脑必须更加清晰,提升发现问题、处置情况的能力。一次执行试验任务,我发现越来越多装备采用新的电机驱动技术,电压测试方法也应随之更新,于是,这处“碉堡”成了我的又一个攻坚目标。

面对缺少应用经验的现实困境,我从基础做起,先后赴多地调研,搜集生产规范、设计方案、应用报告等技术文件20余份,查阅国内外专著、文献30余份,形成了专题调研报告,并设计出新的电压测试方法。为保证新方法准确有效,我进行模拟测试,经历了上百次“测试、修改”的循环……历时180余天,迭代后的方法通过了专家评审,成功应用于多型装备试验任务,课题论文也在某学术论坛发表,得到与会专家认可。

翻过一山又一山,快马加鞭未下鞍。今年是我的攻坚之年,也是收获之年。成绩的背后,不是水到渠成的轻松,而是一次次艰难攀登的过程。但无论再难,我的信念始终坚定:科技创新永无止境,我的攀登之旅也永不止步。

(田宏亮整理)

战位的“温度”——

官兵的笑容暖了我的心

■讲述人 某试验大队综合办公室助理员、文职人员 陈瑞波

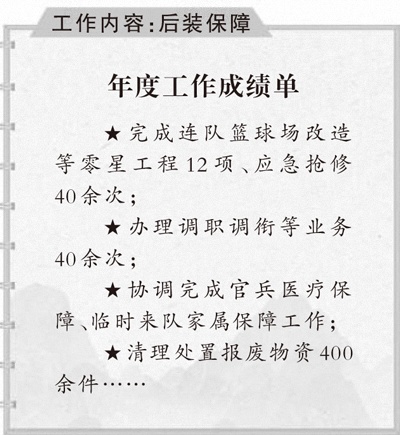

翻开我那边角磨损的笔记本,密密麻麻的字迹记录着我这一年为兵服务的点点滴滴。有人说,这些都是芝麻大的小事。但我觉得,小事也能体现机关对基层的关爱,正是在办好这些小事的过程中,我收获了很多认可和笑容。

随手翻开一页,盛夏的那段经历浮上心头。那天,我随试验分队到演训一线调研。正午时分,地表温度超过60摄氏度,官兵进行线路铺设与故障排查,迷彩服被汗水浸透,凝结出白色的盐渍。这一幕让我心头一紧,坐立难安。

为制订科学的防暑降温方案,我咨询门诊部医护人员,补充相关药品,还采购了冰袖、降温贴和高倍数防晒霜等。考虑到官兵长时间在固定设备前操作,我还定制了一批能安装在测量设备上的遮阳伞。

当我们在演训场旁的工房配备装满矿泉水和电解质饮料的冰箱时,一名战士称赞道:“清凉送得太及时了!”这份小小的肯定让我很满足——我们把可能牵扯官兵精力的小事想细、做实,把后勤保障工作做到位,同样是实实在在服务战斗力。

笔记本一页页翻过,为基层办的一项项实事也从纸面变为现实。那天午饭时遇到刘班长,我与他闲聊了一会,他随口提了句:“装备方舱的空调只吹风不制冷,还好最近气温不那么高了。”说者无心,听者有意。我很快联系维修班的同志,趁午休时间把问题解决了。在我看来,让官兵不用等、不用盼,尽量把问题解决在当下,就能给他们带来最大程度的安心。

在战友们需要的时候及时送上支持和温暖,让我也得到了源源不断的信任和肯定。记得一个晚上,手机铃声突然响起,话筒传来保障队战士费强焦急的声音:“陈助理,我摔倒受伤了,嘴里一直流血,门诊部处理不了……”我立刻起身:“别慌,我马上到。”带他到医院检查处理完伤口,我才松了口气。

“其实不应该麻烦你,但我当时有些慌了,没多想就拨通了你的电话。”费强有些不好意思,然而我觉得,官兵们遇到难题会第一时间想到我,这种“被需要、被信任”的感觉很幸福。我在为官兵提供暖心服务的同时,官兵的笑容也暖了我的心窝。

战位的温度,需要用心去感知,用行动去守护。合上这本旧笔记本,也意味着即将开启新的征程。未来,我会继续耐心倾听、细致观察、躬身践行,不仅走遍营区每一个角落,更走进每一颗心。

(於娅娅整理)

一步一脚印 一年一台阶

■马溯川 郭 越

四季更迭,寒来暑往。时间好似按下快进键,部队工作节奏更是如此。对过往工作进行总结不是年终岁尾的专属,只有边实践边思考、边调整边总结,实时更新、快速优化,才能以“一步一脚印”的前行,实现“一年一台阶”的目标。

“度之往事,验之来事,参之平素,可则决之”。古人智慧启示我们,做完一件事情并不算真正结束,只能算作一半,另外一半就是总结。对文职人员来说,只有对做过的事情多思考多复盘,才能有效总结经验,领悟工作本质,掌握基本规律,将工作经历真正转化为自身能力。

看清来路,才能知道哪一步出了差错。工作如织布,一根丝线的松紧就可能影响整块布的质量;工作如建房,一块砖的歪斜就可能造成墙体倾倒。开展总结不是穿靴戴帽的形式主义,不是涂脂抹粉的表面文章,更不是为了装点门面、邀功请赏的面子工程。文职人员要学会把工作一件件摊开、一点点铺展,时常以“旁观者”的视角审视自己的工作轨迹,在细节中抠问题,在复盘中找漏洞,在反思中明得失,防止避重就轻、避实就虚或把原因一味归于客观等。对存在的失误,揭开比捂着好,自己发现比别人发现好。有些小毛病若不及时纠正,日积月累就会像滚雪球一样变成大隐患,只有以显微镜般的精细、放大镜般的敏锐,对工作失误进行抽丝剥茧式的分析,从一个数据的异常、一个环节的卡顿、一句表述的偏差中,反思剖析自己的工作方向对不对、方法灵不灵,才能在自我检视、自我诊断中不断纠偏正向,让自己少走冤枉路。

全面审视,才能看清每一步是否踩实。文职人员开展总结不能只看成绩亮点,也不能局限于失误短板,而应立足整体、着眼长远,运用辩证思维把握工作全貌。过去一年取得的成绩,可以拿出来亮一亮,给自己鼓鼓劲、提提气——工作成绩不是孤立存在的,每一项成绩背后都有其逻辑和方法。文职人员要持续深挖,像淘金者在沙石中筛选金子一样,从具体工作中提炼出闪光的“金点子”,甚至将个体经验总结升华为可复制、可推广的团队智慧。只有善于从成绩中汲取养分,从成功中总结规律,才能让每一份成绩都成为下一次前进的阶梯,让每一个亮点都成为照亮前路的明灯。过去一年存在的问题,需要拿出来晾一晾,为自己拉袖子、提个醒——实际工作中,很多问题往往盘根错节、相互影响,有的表面上看似解决了,实际上是治标不治本,甚至“春风吹又生”。正如恩格斯所言,“无论从哪方面学习都不如从自己所犯错误的后果中学习来得快”。无论是曾经出现、已经改正的错误,还是依然存在、正在补齐的短板,文职人员都不应回避遮掩、粉饰太平,而要敢于正视、深入剖析,将其视为能力的“磨刀石”、成长的“垫脚石”,打破问题“年年查、年年改、年年有”的怪圈,确保每一步都扎实迈进。

心向未来,才能明确下一步该往哪走。“舟循川则游速,人顺路则不迷。”深刻认识事物发展规律,科学把握工作开展方法,制订好下一阶段的计划,才能掌握工作上的主动。现实中,有的文职人员计划做了一套又一套,一开始轰轰烈烈,不久就偃旗息鼓,甚至一直停留在纸上,计划变成了“空话”。袁隆平培育杂交水稻,几十年如一日地在田间地头观察试验;屠呦呦发现青蒿素,亲自试药、以身试险;马伟明说“我们这里没有找借口的先例,只有想办法的惯例”,实现了“90%以上的科研成果转化为战斗力”……无数生动的故事告诉我们,“根”扎得越深,“叶”才能更茂;“地”踩得越实,“天”才会更高。抗战时期,陈毅曾说:“毛泽东的伟大之处,就在于他不贰过。”为什么能不贰过?毛泽东自己给出的答案是:“错误和挫折教训了我们,使我们比较地聪明起来了,我们的事情就办得好一些。”文职人员要使工作干得好一些,就要学会培养这种即知即改的判断力、决策力、行动力,把从过去工作中汲取的经验、总结的智慧运用起来,在实践中反复检验,摒弃“当一天和尚撞一天钟”的混日子心态,避免“眉毛胡子一把抓”的乱忙状态,从“成绩清单”和“问题清单”中提炼出“改进清单”,完成“实践—认识—再实践—再认识”的提升。

制图:韩旭方