潮涌湾区千帆竞

——从第十五届全国运动会看粤港澳融合发展新貌

■解放军报记者 单慧粉

写在前面

这是一片面积5.6万平方公里的热土。

三江汇流,八口入海。山海相汇、磅礴浩荡的珠江口,在千百年间见证着历史的沧海桑田、时代的风云际会——

1000多年前,海上丝绸之路的帆影掠过滚滚波涛;40多年前,改革开放春潮澎湃;今天,这里正崛起一座世界级城市群——粤港澳大湾区,也是名副其实的“中国第一湾”。

放眼全球,湾区既是临海向洋的地理概念,也是备受瞩目的经济现象。

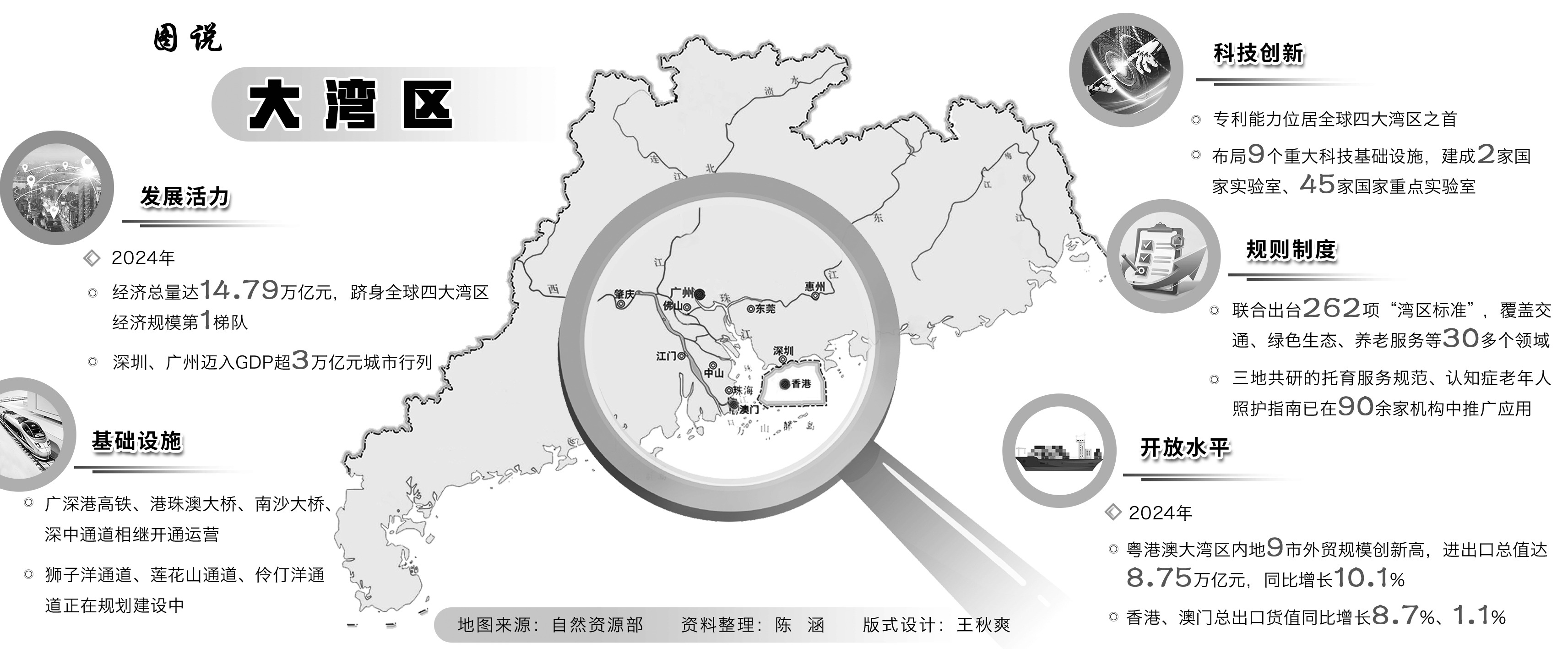

“一个国家、两种制度、三个关税区、三种货币”下建设的粤港澳大湾区,拥有世界级港口群和机场群,2024年经济总量突破14万亿元,以不到全国1%的土地面积、6%的人口总量,创造出全国1/9的经济总量。

“十五五”规划建议指出,巩固提升粤港澳大湾区高质量发展动力源作用。近日,习主席在广东考察时强调:“要锚定建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群的目标,同心协力、稳扎稳打,努力实现重点突破、全面推进。”

眼下,第十五届全国运动会正在广东、香港、澳门举行,这是粤港澳三地首次联合承办的大型体育赛事,生动展现了蕴含改革开放特质的区域重大战略是如何重塑这方沃土的。

潮涌湾区千帆竞。交通基础设施“硬联通”,规则机制“软联通”,努力让大湾区居民“心联通”。南海之滨,正奋力续写更多“春天的故事”。

11月8日,第十五届全国运动会公路自行车男子个人赛决赛开赛,参赛选手在港珠澳大桥骑行。新华社记者 毛思倩摄

“大湾区,越来越像一座城”

运动员清晨从香港出发,上午就能在广州参加训练,往来两地用时缩短至1小时以内;观众上午在珠海横琴观看网球比赛,午后从横琴口岸通关,到澳门观看乒乓球比赛,一天内可欣赏两场“巅峰对决”;游客早上在广州喝早茶,中午到佛山吃顺德菜,傍晚去惠州看日落……

环珠江口,桥隧交错,跨江越海,不断延展的交通网络串起粤港澳的清晨与夜晚,让大湾区加快融为一体。

卫星遥感视角下,夜晚的粤港澳大湾区宛如一片“星海”,城与城浑然一体。广佛同城、港深共轨、琴澳合鸣……“1小时生活圈”的构建,让“跨城如串门”成为现实。不少居民感慨:“大湾区,越来越像一座城。”

碧海斜阳,高栏港大桥耸立在金色霞光中,黄茅海跨海通道车流如梭。

2024年底正式通车的黄茅海跨海通道,与港珠澳大桥衔接,自西向东构成一条“超级通道”,让江门、珠海、澳门、香港4座城市紧密相连。

桥,跨越障碍,联通此岸和彼岸。近年来,港珠澳大桥飞架三地、深中通道踏浪海天、黄茅海跨海通道如长龙卧波……在粤港澳大湾区,已有6条跨江跨海通道建成通车。一条条隧道,一座座桥梁,让天堑变通途。

大湾区“9+2”城市群中,“广佛肇”“珠中江”“深莞惠”等城市团组已成为大湾区的“热词”。

清晨,“广佛候鸟”从佛山的广东金融高新区家中出发,乘坐地铁到广州的珠江新城上班,用时不到1小时……广州、佛山,两个GDP超万亿元城市无缝接轨,广佛地铁日客运量超50万人次。

广佛南环、佛莞城际、佛肇城际、莞惠城际“四线贯通”,横跨5座城市;广深港高铁实现“公交化”运营。“一张票连起一串城”,“轨道上的大湾区”加速形成。

为进一步织密大湾区立体交通网络,十五运会举办前夕,“世界级机场群图景”补上一块关键拼图——

10月30日,广州白云国际机场T3航站楼和第五跑道正式投运,实现航空、高铁、城轨无缝衔接,有力保障十五运会期间旅客顺畅出行。

一组组数据,直观展现大湾区今日的生机活力:2024年,大湾区7座机场旅客总吞吐量突破2亿人次;2025年前三季度,港珠澳大桥日均车流量达1.4万车次;高铁14分钟跨越深港,横琴口岸最快20秒通关……

四通八达、彼此联动的海陆空联运网络,不断刷新“湾区速度”。大湾区城市群基础设施“硬联通”,为区内一体化发展畅通“大动脉”,促进人才流、资金流、信息流等要素高效流动。

“一赛跨三地,完成‘不可能’的任务”

11月8日,风和日丽。伶仃洋上,港珠澳大桥气势如虹,一项新纪录在这里诞生。

9时50分许,百余辆自行车驶上港珠澳大桥,海面上摩托艇破浪护航。蜿蜒的车龙在海天之间流动,与“海上卧龙”共同构成新的视觉景观,成为大湾区历史上又一个经典画面。

十五运会公路自行车男子个人赛,是本届全运会唯一一项直接连接粤港澳三地的赛事,也是全运会历史上首个跨境赛事。

“这条以港珠澳大桥为纽带的赛道,串联香港、澳门、珠海及横琴粤澳深度合作区的城市道路。”十五运会自行车(公路)竞委会相关负责人介绍,在231.8公里的路程、5个多小时的骑行中,选手们2次驶过港珠澳大桥,6次“无感通关”。

“一赛跨三地,完成这项看似不可能完成的任务,靠的是三地的共同努力。”十五运会澳门赛区筹备办公室主任潘永权说。

“不踩刹车”的通关体验如何实现?

“无感通关”,并非不查验,而是采用“前置查验+闭环管理”模式,将通关查验前置到比赛起点。此外,所有选手佩戴智能手环,在无线射频、人脸识别、北斗定位等技术支持下,每一次出入境可实时传输定位信息至赛事指挥部,无需人工干预,确保通关“零延时、零接触、零等待”。

“体育是最好的沟通语言,能让大家在共同规则下协作。”潘永权说,“十五运会让体育先行先试,其中的经验也为粤港澳大湾区其他领域的合作提供了借鉴。”

如果说基础设施的“硬联通”构成大湾区的框架和骨骼,那么规则机制的“软联通”则如同神经和血脉,为大湾区高质量发展凝聚内生动力。

今年9月,世界知识产权组织发布《2025年全球创新指数》百强创新集群,“深圳—香港—广州”创新集群首次排名全球第一。

登顶背后,是大湾区科技创新力量的系统性跃升。国家在大湾区布局9个重大科技基础设施,鹏城实验室、广州实验室等稳步运行,31家粤港澳联合实验室相继组建,共同构筑起大湾区科技创新的“四梁八柱”。

香港研发、深圳转化、东莞生产,“创新链上的粤港澳”活力无限,推动产业能级实现跃升。从香港高校实验室成长起来的深圳企业,创新研发出多模态触觉感知的机器人灵巧手,并已实现量产;广东省智能科学与技术研究院深化粤澳合作,推动类脑智能创新链落地大湾区;大疆无人机、云洲无人船等重大科研成果在珠三角顺利转化……

“湾区造”成果丰硕背后,是人才与城市的双向奔赴。粤港澳大湾区在律师、医师、教师等8个领域实现执业资格互认,已有3000多名港澳专业人士获得内地注册的执业资格。在广州南沙,以“创享湾”为核心的15个港澳青年创新创业基地,已累计孵化港澳项目千余个。前海合作区配套“创业奖励+居住补贴+子女入学”全链条支持政策,正吸引越来越多港澳青年在这片充满希望的热土扎根。

“不管哪里拿金牌,我都开心”

十五运会开幕式上,一曲跨越千年的合奏,余韵悠长——

一束光聚焦场馆一侧,3个人形机器人双手持锤,敲击着中国古代乐器“青铜句鑃”。全息投影上,一弯新月渐趋圆满。清越的古音奏出萦绕岭南大地百余年的优美旋律《彩云追月》。

此刻,历史与未来交叠成章。

当广东木棉花、香港紫荆花、澳门莲花的花瓣交叠旋转成同心礼花,当广州珠江新城的摩天楼群与香港维多利亚港的璀璨灯火、澳门大三巴牌坊的古老石墙交相辉映,当醒狮表演、英歌锣鼓、龙舟竞渡与先进技术交融,粤港澳大湾区的脉搏与这场盛会同频跳动。

文化,是精神与情感的归处。

一湾珠水流,三地血脉同。粤港澳三地同根同源、地域相近、人文相亲,有着共同的岭南文化根脉。“大湾区不仅是经济共同体,更是文化共同体。岭南文化开放、进取、务实、包容、敢为人先等特质,是大湾区建设日新月异的动力源泉。”广州市委党校教授温朝霞说。

“放弃纵有万般理由,坚持只需一个就够。”这两年,音乐剧《雄狮少年》成为现象级作品。

该剧是地道的“湾区出品”。这部改编自同名动画电影的音乐剧,不仅内容取材于大湾区共同的文化符号“醒狮”,创排更是集结了大湾区内的优秀创作者和表演团队。如今,该剧不仅在广州、深圳、香港等多个湾区城市上演,更走出湾区,将岭南文化和风土人情展现给全国观众。

从音乐剧《雄狮少年》到舞剧《咏春》,从粤港澳大湾区文化艺术节到深圳文博会,烙刻着湾区印记的文化产品和活动不断“出圈”,彰显出岭南文化的创新与活力。从影视合作、艺术展演联通,到历史古迹保护、文博机构联动,再到高等院校学科互认、图书馆资源互通,粤港澳三地不断拓展文化交融交流渠道,三地青年加强交流合作,在收获友谊的同时,铸牢了同心同行的情感纽带。

“同根同源、同心同缘、同梦同圆”。大湾区一家亲的背后,是“心联通”实现的深度融合。

这几天,澳门官也街一家雪糕店门口的小广场上,竖起一块巨大的电子屏,这是澳门特区政府为十五运会设置的公共观赛点。随着比赛的进行,这块屏幕前常有市民和游客驻足。

工作间隙,67岁的店主梁葵枝总会去看看比赛或新闻,与街坊邻里谈论全运会话题。

“阿姨,你希望哪里拿金牌多些?”身边有街坊问道。

“都是一家人,不管哪里拿金牌,我都开心。”梁葵枝望着屏幕,眼神明亮,“这次全运会在大湾区办,就是自己家的事。”