作者简介:张怡堃,解放军第306医院,血液科。

最近,解放军第306医院血液科收治了一些血小板减少症的患者,由于患者年龄跨度大(最小者3月龄,最大者93岁)、基础疾病不同、临床表现多种多样,所以治疗方案各不相同。诊治过程中发现,许多人包括有些专业人士,对血小板减少症的认识存在误区。由于血小板减少症的异质性非常大,结局与预后差异明显,因此,深刻认识血小板减少的原因对指导临床治疗尤为重要。

明确血小板减少的病因,首先要了解血小板的正常生发过程及生理功能。

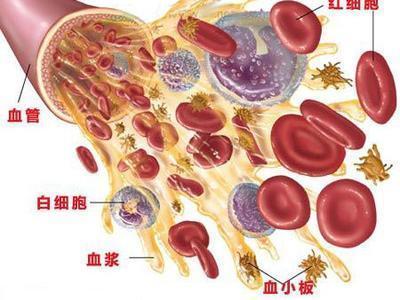

血小板(blood platelet,thrombocyte,PLT),是从骨髓成熟的巨核细胞胞质裂解脱落下来的、具有生物活性的小块胞质。体小,无核,双面微凸圆盘状。为最小的血细胞,曾长期被看作是血液中无功能的细胞碎片。直到1882年意大利医师J.B.比佐泽罗发现它们在血管损伤后的止血过程中发挥重要作用,才首次提出血小板的命名。血小板在正常的血液中有较恒定的数量及比例(健康人血小板数量为100×109/L—300×109/L),平均寿命为7—14天,其主要功能是凝血和止血,在止血、伤口愈合、炎症反应、血栓形成及器官移植排斥等生理和病理过程中发挥重要作用。

血小板减少的常见原因主要包括血小板生成减少、破坏过多、寿命缩短、异常分布等。其中,原发于造血系统本身的疾病如恶性血液病、肿瘤的骨髓浸润、辐射等导致的造血干细胞损伤,除原发疾病的特点外,均可导致不同程度的血小板减少;各种原因所致的贫血也可继发导致血小板减低。另外,某些药物直接或间接地损伤了骨髓造血干细胞,同样可导致血小板减低。

血小板破坏过多

主要多见于病毒感染、肾脏疾病、红斑狼疮等疾病。由于外源或自身抗原激活机体免疫系统,产生多种抗体,进而导致血小板破坏过多;而肝脏疾病、肿瘤疾病及外伤等多种因素激活内、外凝血系统,导致血小板消耗过多;中毒、服用某些药物后可致血清成分异常,进而导致血小板寿命缩短或破坏过多。

血小板的分布异常

人体中的血小板分布约2/3在末梢血循环中,l/3在脾脏中,并且两者之间相互交换。无论是原发性或继发性脾功能亢进患者,脾脏的滤血及清除血细胞的功能均增强,可导致顽固性血小板减低。以上原因可相互重叠、序贯发生、甚或交替出现,增加了临床诊治过程的复杂性。

何为“精准医学”,笔者以为,精确诊断是根本、准确治疗是核心、追求“治愈”是医患共同的目标。血小板减少不一定会出血,但重度血小板减少(50X109/升以下即5万以下),则大多数会出现较明显的自发性出血,最常见的是皮肤瘀点、瘀斑等。更严重者甚至可以出现颅内出血、消化道大出血等危及生命的并发症(血小板20X109/升以下即2万以下)。