永远的怀念

11月17日,晋察冀边区党、政、军领导机关和驻地群众等两千多军民,利用反“扫荡”战斗的间隙,为白求恩举行了隆重的殡殓典礼。

具有钢铁意志的聂荣臻司令员站在队伍最前面,凝视着白求恩憔悴消瘦的遗容,禁不住热泪纵横。

追悼大会上,聂荣臻司令员郑重宣布将晋察冀军区卫生学校易名为“白求恩学校”。

晋察冀军区决定将模范医院命名为“白求恩国际和平医院”。

人们纷纷表示,八路军将士的全部泪水,也表达不了对白求恩的深切哀悼。晋察冀全体军民、全国人民的泪水,也表达不了对白求恩的无尽思念!

延安时期的音乐家郑律成

朱子奇写出了《白求恩纪念歌》的歌词。著名作曲家(《中国人民解放军军歌》曲作者)郑律成虽未与白求恩直接接触过,但对其国际主义精神和工作热忧早有耳闻。他和白求恩都是国际主义战士,虽然他自己的祖国朝鲜已经沦陷,但他同样坚信,祖国会有光复的明天。他读着滚烫的歌词,一曲悲壮激昂的旋律油然而生。

1939年12月1日下午,延安各界代表,聚集中央大礼堂,沉痛悼念。

沉静而肃穆的会场里,高悬着白求恩的画像,千百双泪眼模糊,注视着这位火一样热情的国际主义战士。《白求恩纪念歌》的歌声,从中央大礼堂奔腾而出,在清凉山的宝塔周围环绕,向着遥远的五台山徐徐扩散……

秋风吹着细雨,延水奏着哀曲,从遥远的五台山,传来了悲痛的消息。

我们用无边的哀悼来纪念您!

这里——河边的石头,山上的野草,也在为您流泪。

但是,亲爱的白求思大夫,您静静地安息吧!

在您的后面,全世界被压迫的兄弟,已经站起来了。我们将追随您的光辉,高举新医学的旗帜,向白求恩开辟的道路,勇往直前!

中共中央向美国和加拿大共产党及白求恩亲属发出唁电——

白求恩同志不远万里来华参战,在晋察冀边区为八路军服务两年,其牺牲精神,其工作热忱,其责任心,均称模范。

白求恩同志的这种国际主义的精神,值得中国共产党全体党员学习,值得中华民国全国人民的尊敬。

吴玉章代表中共中央致哀悼词,号召大家学习白求恩的国际主义精神和牺牲精神。王稼祥和陈云也讲了话。他们指出,为了抗战的胜利——

我们要培养出几十个、几百个、几千个、几万个、几百万个白求恩来!

国际悲歌歌一曲, 狂飙为我从天落。当雄壮的国际歌声在追悼会结束响起时,每个与会者的眼中再次噙满泪水。

延安报纸用头号大字登载了白求恩逝世的消息。《八路军军政杂志》刊登了朱德的悼念文章——

白求恩同志是一个国际主义战士。他是一个加拿大人,是被加拿大共产党派遣来华参加抗战的第一人。他甘心抛弃自己过去远较舒适的生活,到华北敌后最艰苦困难的环境中来。他把争取中华民族解放的伟大事业,当作自己的事业,最后,把自己的生命献给了这个事业。

白求恩同志是一个共产党员。正因为他有着布尔什维克的最伟大的友爱、同情与最坚决的斗争勇气,所以才能造成他崇高无上的革命道德。他是牺牲了,但他的行迹将永垂不朽。他不但将永为中华民族所钦敬与景仰,而且将为全世界无产阶级和一切进步人士所景仰。

1939年12月21日,毛泽东发表了文章《学习白求恩》,高度评价:

一个外国人,毫无利已的动机,把中国人民的解放事业当作他自己的事业,这是什么精神?这是国际主义的精神,这是共产主义的精神,每一个中国共产党党员都要学习这种精神。

白求恩同志毫不利已、专门利人的精神,表现在他对工作的极端的负责任,对同志对人民的极端的热忱。每个共产党党员都要学习他。

我们大家要学习他毫无自私之心的精神。从这点出发,就可以变为大有利于人民的人。一个人能力有大小,但只要有这点精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。

后来,毛泽东在审阅他的选集时,又对这篇文章做了认真修改,并改名为《纪念白求恩》。

1940年4月,晋察冀军区在河北省唐县军城南关建立了白求恩陵墓。

1952年5月,与白求恩相知甚深并共同经历西班牙战争的泰德•阿兰同另一个朋友塞德余•戈登合著的《手术刀就是武器》中文版在中国出版发行。抗战时期保卫中国同盟主席宋庆龄在书中作序——

任何时代的英雄都是这样一种人:他们以惊人的忠诚、决心、勇气和技能完成了那个时代放在人人面前的重要任务……诺尔曼•白求恩就是这样一位英雄。他曾在三个国家生活、工作和斗争……在一种特殊意义上,他属于这三个国家的人民。在更广泛的意义上,他属于和对国家对人民的压迫进行斗争的一切人。

《手术刀就是武器》作者泰德•阿兰:

白求恩如果今日还在,一定会经常提醒中国朋友,千万别忘记了他们为之苦斗、为之舍身赴义的新世界……他将活在世人的永怀之中,不仅因为他是为大众服务而献身的伟大英雄,而且还因为他是无所畏惧的探索真理的勇士。

曾担任白求恩在西班牙前线联络官的享利•索伦森写道:

纵观白求恩的一生,似乎是为了他最后的一举而进行着长期的准备工作——为了中国的解放。在他的心目中有种对未来世界的憧憬:人类都是兄弟,剥削制度和自私暴力必须唾弃,他愿意为其奉献生命。

1917年在英国皇家海军服役的白求恩

最早向加拿大民众讲述白求恩故事的加拿大麦吉尔大学林达光教授表示:

白求恩精神是科学真谛与革命真谛相结合的精神。白求恩被延安时代的中国推为伟大,不仅因为他的革命精神,还在于他的科学威力,他留给中国的不仅有博大的心灵,还有精严的双手。如果没有一种服务他人的理想,科学和技术往往流为鄙俗,及至沦为社会的公害。

中国的“十大国际友人”之一、新西兰教育家、作家路易•艾黎写道:

白求恩这位加拿大伟人磊落忠诚的精神,恰似一盏明灯临照世界。在他离开我们40周年之际,中国人民再一次向这位在中华民族危难之际与之融为一体的人物表达敬意与爱忱,这让我们看到,中国的青年后继者正在以白求恩为榜样,为人类的美好前景而奋斗。

马海德(右)与夫人苏菲在他们的延安与苏联医生阿洛夫合影

1936年来到延安保安参加中国革命、后任新中国卫生部顾问的马海德在纪念文章中写道:

白求恩是许多援华抗战国际医务人员的先驱者。他的事迹在中国尽人皆知。今天,我和我们的医疗队每到一地,人们都认为我是白求恩的同国人。虽然我一再说明我不是加拿大人,但总是徒费唇舌。我只好不胜感激地接受加在我身上的这一殊荣。

正像朱德同志在1939年悼念白求恩大夫时所说的:不仅是整个中华民族将怀着尊敬的心情来纪念他,而且有朝一日全世界的进步人民也都会来纪念他的。我欣慰地看到这一天终于来到了。白求恩的国际主义献身精神,讲究实效、精益求精的精神当然不以医学界为限,也是没有国界的。

我们都是国际主义者,没有任何种族、肤色、语言、国界能把我们分开。

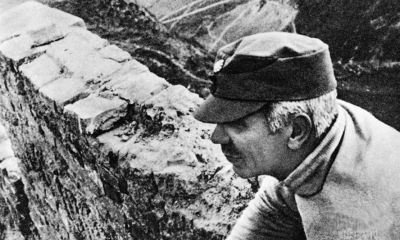

白求恩,这位本可以在西方过着优越物质生活的世界名医,却毅然走进了世界反法西斯的战争前沿,走进了炼狱般的艰苦卓绝,走进了战火纷飞的血雨腥风,义无反顾,无怨无悔。

白求恩与西班牙医护人员合影

中国抗日战场上的白求恩

白求恩严谨细致、极端负责,从踏上中国土地的第一天起,就用这种精神引导中国医护人员。在他看来,医护工作中的混乱是不可原谅的,马虎大意是不能接受的,工作中的相互推诿是不能容忍的,对带伤员的任何怠慢和不负责任都是不可饶恕的“罪行”——

伤员在战场之外不能再遭受痛苦,医生不应该在伤员面前昂首而过。他成为伤病员最尊敬的人。