2003年10月15日,在荒无人烟的巴丹吉林沙漠深处,骆驼刺与胡杨泛着星点绿色。寂静当中,一阵紧张的“3,2,1”读秒正在进行。随着一声巨响划破天际,甘肃酒泉迎来了我国第一次载人飞船发射任务,神舟五号一飞冲天,标志着我国成为世界上第三个独立自主完整掌握载人航天技术的国家。

与此同时,这声巨响跨越经纬,传到了距此数千公里之外的云南施甸县姚关镇的一个小山村里,正在读高二的桂海潮通过广播第一次听到了“杨利伟”这个名字,无比震撼。自此,一颗飞天梦想的种子便在他的心里扎下了根。

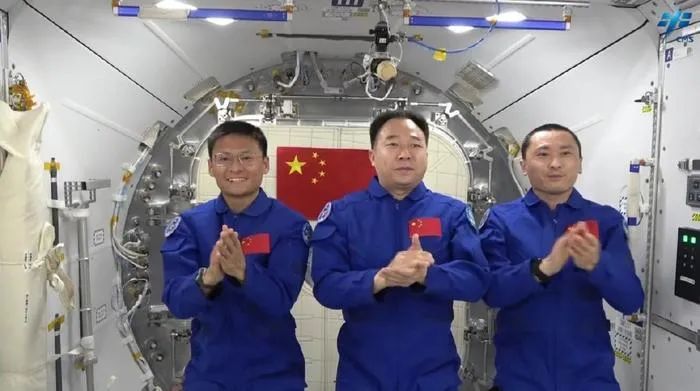

又过了二十载,2023年5月30日,神舟十六号载人飞船发射成功。而此次迈向太空的人里面恰恰就有桂海潮,此时的他已经是北京航空航天大学的一名青年教授,以我国首位载荷专家身份参与发射任务。

我们不知,当桂海潮重新走过杨利伟走过的路时,他是否想过是什么让当初的理想照进了现实。除了那抹中国红、那声巨响、那个腾空而上的飞船以及“杨利伟”那个路人皆知的名字带给他的心灵震撼,让其发愤图强、刻苦努力外,我想更多的答案还需在历史中寻得踪迹。

中华民族千百年来一直有着探索宇宙的飞天梦想。春秋时期,墨子制作木鸢、鲁班削竹木做成鹊,努力窥探苍穹一隅;战国时期,屈原著长诗《天问》,竭力仰望星空、向天发问;明朝初期,万户坐在捆绑火箭的蛇形飞车上,希望在深空留下自己的名字……横亘古今,中国人就是这么浪漫,没有满足于嫦娥奔月的遥远神话,不会驻足于敦煌飞天的传奇故事,而是执着于一次又一次的尝试,在梦想接力中不断丰满飞天羽翼。

而回溯过往,新中国的航天梦又何尝不是一茬茬人在接力托举呢?

建国初期,一穷二白的新中国除了人啥都缺,为了在国际社会站稳脚跟,数十万建设者奔赴大漠戈壁,与共和国的安危荣辱紧紧绑在了一起;20世纪90年代初,为抢占战略制高点,世界主要航天大国竞相发展载人航天,美国等16国酝酿联合建造国际空间站,却没有将中国纳入其中。但结果怎么样,中国载人航天始终在稳中提速,2022年中国空间站全面建成,一个属于中国航天的“空间站时代”已经来临;今年年初,美国继续维持《沃尔夫条款》限制,在航天领域限制美国与中国合作,而我们却埋头钻研,不断超越,掌握了更多核心技术……

曾经,面对众人的不解、技术的排斥、条件的限制,我们时常举步维艰;面对“搞导弹不如卖茶叶蛋”这样的坊间笑谈,我们时常自我怀疑。但又何妨?梦想之路若不荆棘遍布,又怎会有踏入坦途时的信心满腹?没有那些失败的经验,又怎会有后来人腾飞寰宇的喜悦?当我们再次遥望那东风革命烈士陵园时,想必那每每点火升空时的火箭尾焰一定是他们最希望看到的胜利烟火。

除了那些耳熟能详的人名、人人皆知的故事,托举起航天梦的还有谁?

在一次采访中,中国载人航天工程航天员系统总设计师黄伟芬曾说过这么一句话:“我们都知道加加林,但是我们没有人知道谁把加加林培养出来的。”

是啊,我们记住了翱翔天际、追星揽月的大英雄,记住了2005年10月的多人多天载人飞行,记住了2008年9月的航天员首次出舱,记住了2013年6月的太空授课,记住了2022年6月的航天员太空“会师”,却容易忽视那些隐姓埋名、甘当绿叶的普通人:那个喊着“北京明白”的控制中心调度员,那个发出“5,4,3,2,1”点火口令的发射场指挥员,那个能够蒙住双眼也能熟练开关数十个阀门的加注操作手,那些屡屡在国际技能大赛中摘金夺银的“大国工匠”们,那些为航天员制定在轨期间锻炼方案、医疗保障方案的医学专家们……

有时候我们甚至不知道,载人航天是一个集力学、天文学、地球科学、航天医学、空间科学等于一身的庞大系统工程,背后是由13个分系统、300多家协作单位倾力打造而成的。正是默默付出的他们,增强了我们追逐太空的底气,不断拉近了梦想与现实的距离。当有人提出“中国人什么时候能登陆月球”这样的问题时,我们才会信心满怀地说:“在2030年前!”

习主席指出:“探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦。”伟大的太空梦想是一代又一代航天人拼出来、干出来的。20年间,载人航天,一次次振奋人心的火箭腾飞,一项项令人惊叹的航天成就,勾勒出中国航天人接续奋斗的轨迹,也见证着“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神,以及中国航天事业由大向强的铿锵步履。航天梦圆的历史时刻,也是下一个梦想的开始。中国人探索太空的脚步不会就此停歇,未来,我们一定会迈得更稳更远。