1937年11月8日,淞沪会战的战场上,炮火冲天。在另一条战线上,无声的斗争同样激烈。为了凝聚起更紧密的战斗力量,范长江、恽逸群等15位青年记者汇聚在上海山西南路200号的“南京饭店”,共同发起创立了中国青年新闻记者协会。

这个后来被称为“青记”的组织,就是今天中华全国新闻工作者协会的前身。彼时,其成员始终活跃在抗日战争最前线,被誉为“手无寸铁的百万兵”。当年,该组织的徽章上,是一枚钢笔尖上画着一支上了刺刀的枪——“以笔为枪,为了中华民族救亡而呐喊”,成为那些青年记者的共同使命。

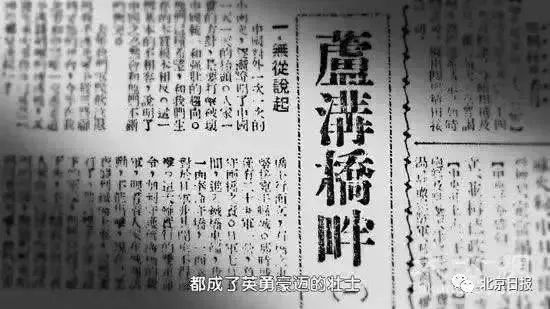

随着抗战局势的变化,“青记”在此后几年的艰苦岁月中辗转在武汉、长沙、桂林、重庆等地成立分会,为抗战奔走呼号,团结广大进步新闻工作者书写下可歌可泣的篇章。范长江、方大曾等战地记者在“七七”事变爆发后冒着枪林弹雨采写了《卢沟桥畔》《淮上血战记》等战地通讯,及时地向全国人民报道了前线实况。也正是因为这些真实详尽的记录,掷地有声的书写,激励着军民众志成城,同时也为中华民族反侵略战争史留下永恒的镜头与珍贵史料。

▲1937年7月《大公报》刊登的范长江《卢沟桥畔》

当年,“青记”犹如战火纷飞中新闻工作者的“精神家园”,与中华民族一起经历战争的浴火涅槃,以记者独有的方式为民族解放、国家独立贡献非凡的力量。如今,“爱国、进步、责任、担当”的“青记”精神,也激励着一代又一代新闻工作者像前辈们那样在新闻战线上奋勇向前。

不同的新闻现场,同样的使命担当。打起背包就出发、随时准备上战场,这是军事新闻工作者的日常,他们身着迷彩,和人民军队一路同行。能打仗、打胜仗,是人民军队的责任担当,更是军事战地记者队伍履行使命的不变追求。无论是直面生死的一线战场,还是抗洪、抗震、抗疫等非战争军事行动,他们始终冲锋在前。

他们在斗争一线。“清澈的爱,只为中国!”2021年春天,烈士陈祥榕日记中的这句心声,经解放军报记者在长篇通讯《英雄屹立喀喇昆仑》中率先披露,让无数人潸然泪下。为记录下新时代卫国戍边英雄群体先进事迹,解放军新闻传播中心战地记者走上海拔5000多米的边防斗争最前沿,在细致入微的采写中揭开英雄的故事。

他们在演训现场。2021年9月,“和平使命-2021”联演在俄罗斯奥伦堡举行,5名战地记者嵌入参演部队,全媒体展示人民军队良好形象,被联合导演部授予1枚勋章,这是我军参加联合军演史上首次有记者获此殊荣。

他们在任务执行最前沿。2022年1月,人民军队派遣空军运-20运输机、海军舰艇,执行赴汤加运送救灾物资任务。战地记者随“鲲鹏”一起飞越5个时区,跨越近半个赤道的距离,创造了新时代我军战地记者跟随部队出征最远的纪录。

他们始终在新闻现场。一批批军事记者用“永远在路上”的状态和“始终在战位”的姿态,以优秀的作品、优良的文风、过硬的作风,记录着时代风雷的每一声呼啸、历史脉搏的每一次跳动,书写着中国军人的忠诚与奉献,也诠释着新闻工作者的职责使命。

日前习主席在全国宣传思想文化工作会议上指出,新时代新征程,世界百年未有之大变局加速演进,中华民族伟大复兴进入关键时期,战略机遇和风险挑战并存,宣传思想文化工作面临新形势新任务,必须要有新气象新作为。

一个时代有一个时代的主题,一代人有一代人的使命。那年,民族存亡之际,他们“以笔为枪,为了中华民族救亡而呐喊”;今天,距离2027年“实现建军一百年奋斗目标”即将进入三年倒计时。使命催征,时不我待。作为军事新闻工作者,能够亲历这个伟大的时代,是我们的荣幸,更要珍视手中的笔和镜头,奋进向前,记录好伟大时代的点滴,记录好伟大目标的实现。