第七节:中国将领在伏龙芝

在中国,伏龙芝军事学院的知名度也很高。这不仅是因为伏龙芝军事学院在世界上享有盛誉,而且是因为它和其他苏联的军事学院、地方大学与中国革命、新中国建设和军队发展密切相关,为中国培养了一批又一批杰出的军政要员。

20世纪20年代至60年代初期,在中苏两党两国友好互助的大背景下,中国曾向苏联派遣了大批留学生,仅1921年至1930年就有近 1400人,其中又以中共党员为主。从1951年至“文化大革命”开始之前,新中国向苏联派遣了万余名留学生。他们回国后大多成为中国革命和建设事业的骨干力量,在党、 政、军等各界担任要职,有的还成为党和国家重要领导人、解放军高级将帅和中国科学院、中国工程院院士。

华南师范大学张泽宇教授撰写的《留学与革命》 一书数据显示,在1935年中共遵义会议的20名代表中有13位留苏人员,占65%;在1945年中共七大的44名中央委员中有27位留苏人员,占61.4%;在1955年授衔的10名元帅中有5位留苏人员,还有3位大将、7位上将、8位中将和7位少将;在1956年中共八大的96位中央委员中有41位留苏人员,占42.7%。即便到了20世纪末21世纪初,留苏人员仍在中共军政高层占有一定比例。

伏龙芝军事学院最早接受中国人进院学习的时间是1926年,第一批学员是已经执掌广州政府的蒋介石派来的贺衷寒、杜从戎、王懋功、周明,左权、屈武等共产党人首次进入学院学习的时间是1927年9月,刘伯承等人是在1928年秋季由莫斯科高级步兵学校转入伏龙芝军事学院学习的。

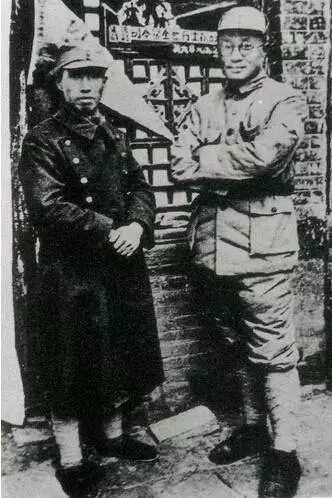

1939年春,左权和刘伯承在山西潞城北村。(资料图)

在此之前,广州政府等曾于1925年确定左权、陈启科、李拔夫、萧赞育去伏龙芝军事学院留学,但由于学院不设中文翻译,他们到达莫斯科后没有直接进院学习,而是被安排到莫斯科中山大学补修俄语。蒋介石取得广州政府领导地位后,取消了这4人的资格,重新确定了留学伏龙芝军事学院的人员名单。面对突然的变故,李拔夫选择去了基辅加米涅夫军官军校学习,萧赞育继续留在莫斯科中山大学,左权、陈启科经过争取与第二批派遣的屈武、刘云等人同时入院学习。头三批学员的共产党人、国民党人共计12人,其中刘伯承、左权、屈武、刘云、陈启科、黄第洪6人为中共党员,后因形势变化国民党6人终止学业回国。

在6名共产党人中,年龄最大的是36岁的刘伯承,年龄最小的是23岁的左权。刘伯承,1955 年被授予中华人民共和国元帅军衔,曾任八路军129师师长、中原野战军司令员、中央军委副主席、全国人大副委员长;左权,黄埔军校一期毕业,红1军团参谋长、八路军副总参谋长,1942年在山西反击日军大“扫荡” 中牺牲,是抗日战争中阵亡的中共最高将领;屈武,一生充满传奇色彩,最后担任中国国民党革命委员会中央主席、全国政协副主席;刘云,黄埔军校一期毕业, 从苏联回国后出任中共长江局军委委员兼参谋长,在前往鄂东南组建第25军途中因叛徒出卖被捕,蒋介石亲自劝降未果,英勇就义,年仅26岁;陈启科,黄埔军校一期毕业,回国后担任红3军团参谋长,不久英勇就义,年仅24岁,与向警予等烈士安葬在长沙革命烈士陵园;黄第洪,黄埔军校一期毕业,1930年与刘伯承、左权等人回国后,面对国民党统治区革命的险恶形势与中共党内的残酷斗争,秘密投靠蒋介石,被中共“特科红队”击毙于上海城隍庙西街口边。

此外,20世纪20年代末期留学伏龙芝军事学院的代表人物还有刘畴西、刘伯坚、王如痴等红军将领。刘畴西,黄埔军校一期毕业,1929年入院学习, 曾任红10军团军团长,参谋长为粟裕,与方志敏率部北上抗日途中遭到国民党重兵围堵,被捕后英勇就义;刘伯坚,曾任红5军团政治部主任,中央红军长征后留在赣南苏区坚持斗争,1935年壮烈牺牲,时年40岁,1938年毛泽东评价说:刘伯坚是无产阶级革命家,我党我军政治工作第一人。

在20世纪30年代留学伏龙芝军事学院的代表人物有:林彪,黄埔军校四期毕业,1938年赴苏联养伤期间进入共产国际党校与伏龙芝军事学院合办的军事班学习,1955年元帅,曾任八路军115师师长、东北野战军司令员、国防部长、中央军委第一副主席;刘亚楼,1955年上将,曾任空军司令员、国防部副部长; 李天佑,1955年上将,曾任总参谋部副总参谋长;杨至成,黄埔军校五期毕业, 1955年上将,曾任军事科学院副院长兼院务部部长;钟赤兵,1955年中将,曾任广州军区副司令员、国防科工委副主任;谭家述,1955年中将,曾任空军副司令员;卢冬生,回国后任哈尔滨卫戍区司令员、松江军区司令员,1945年12月在哈尔滨阻止苏联红军士兵抢劫时被害,殉职时年37岁。此外,还有东北抗日联军的李兆麟、魏拯民、陈龙、刘英等高级将领。