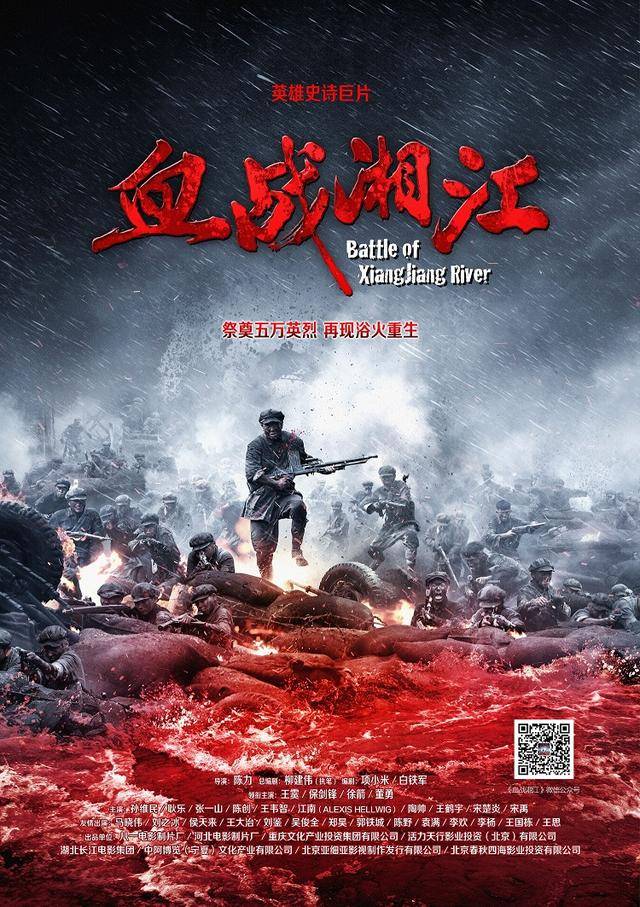

战争大片的艺术表达

——评电影《血战湘江》

由八一电影制片厂等单位制作的电影《血战湘江》在中国人民解放军建军90周年之际隆重推出,获得了各方面的一致好评。该片吸纳了中外战争片的创作经验,以独到的探索呈现了中国战争电影的独特风范,堪称“中国式”战争大片。

《血战湘江》的题材选自中国革命史上最残酷而悲壮的一段历史,这就是数万人惨烈牺牲的“湘江之战”。这是一段令所有中国共产党人,尤其是那段历史的见证者们有意无意规避的惨痛历史。不论是从国共双方对峙的严重程度,还是从战争的激烈程度,以及红军内部关于道路与方向的争执所带来的困惑和曲折的程度,“湘江之战”在中国革命史上无疑都堪称之最,因此之前鲜有文艺作品正面面对这一段历史。然而,这的确是一段无法回避的历史,因为正是在这最黑暗的时刻,中国共产党领袖们的激情、智慧与能量才获得了最大程度的释放与展现,也正是“湘江之战”等惨痛的教训给中国共产党和中国工农红军带来的“痛定思痛”的启示,才有了中国革命化险为夷,从曲折走向成功、走向胜利的可能。今天的电影人敢于直面这一段历史,并第一次较为完整全面地以电影的方式予以呈现,这种敢于突破困难的创作勇气无疑令人称道。

《血战湘江》以“湘江之战”的全景描述,充分展现了一种精神的力量、信仰的力量和人性的力量。

《血战湘江》全篇洋溢着荡气回肠的英雄主义精神。以三十四师师长陈树湘为代表的红军将士把生的希望留给战友,为掩护大部队过江拼死战斗到最后一刻。三十四师几乎全军覆没,以巨大的牺牲保证了红军主力的涉险过江,保住了中国革命的种子。他们面对死亡时所表现出的从容淡定和英勇无畏,的确是中国革命英雄主义精神的集中体现,可歌可泣,令人震撼。

《血战湘江》同时展现了令人敬仰的信仰的力量。这里的“信仰”对于红军将士来说并不是超验的宗教性力量,而是一种发自内心的理想的呈现。用他们的话说就是“跟着毛主席,不死!”“跟着毛主席,才能过好日子!”战士们没有华丽的言辞和超验的颂诗,就是这质朴的“不死” 和“过好日子”的信仰令人折服。

《血战湘江》更展示了人性的力量。林大哥一家父、子、兄、弟五人全部参军,为了革命父兄四人全部献身。当我们看到兄弟、父子生死离别的场景之时,那种血浓于水的大爱,那种父慈子孝、兄弟相惜的人性的力量令人感动。而该片所塑造的周恩来、朱德、彭德怀、林彪等红军领袖和将军的形象,每一位都被赋予了鲜明的性格。即使作为犯了严重错误的共产国际代表李德,其刚愎自用的个性也被塑造得淋漓尽致。这其中最令人叹服的,无疑还是领袖毛泽东的形象。一反以往影视剧当中领袖形象高大威武的既定模式,《血战湘江》给我们呈现的毛泽东或可说是一个屡战屡败,备受压抑而不断处于挫败状态的“悲催”形象,这同样是革命历史题材影视创作的一个重要突破。该片围绕“湘江之战”的惨烈战事,塑造了处于低谷中的毛泽东,在身体和事业备受摧残和打击的情形下坚韧不拔、不屈不挠,以巨大的勇气和毅力奋起抗争的特殊形象。以往我们看到的大都是作为胜利者和成功者的革命领袖毛泽东形象,而这种在挫败中奋争的毛泽东形象或许还是首次出现在银幕上。也正是因为这一特殊形象的塑造,该片更加有力地呈现了中国革命历史的艰难曲折,展现了中国革命来之不易的道路选择。特别是领袖毛泽东于艰难坎坷中奋起斗争,在挫败中愈挫愈奋的革命领袖形象,在银幕上闪烁着格外耀眼的光芒。这一形象所带来的那种敢于面对失败、敢于面对困境而奋起斗争的领袖精神和力量,对于今天的人们所产生的励志的意义也是毋庸置疑的。