戍边剧本,由我续写

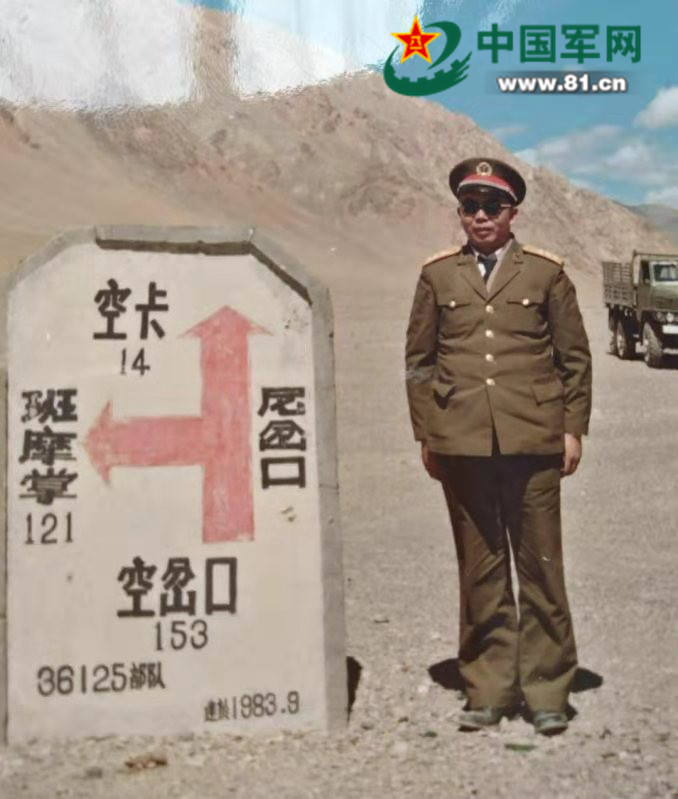

1989年爷爷刘水信在喀喇昆仑山山口处。

爷爷在伊犁防区坚守了整整30年。他那件被碎石划破的旧军装成了我们家的传家宝。对我而言,那是一本永远都读不完的“戍边史”。缝补的针线、浸染的血渍、泛黄的领扣……

小时候,每当我用瘦小的身躯顶起那件厚重的军衣时,仿佛就能看到爷爷在雪域边防爬冰卧雪、战天斗地的情景。耳濡目染间,一身冰雪、两肩霜花的边防军人形象就在我心里扎下了根,那么高大,伟岸。

2001年父亲刘献伟在霍尔果斯国门界碑。

我的父亲,也是一名边防军人。27年的军旅生涯,他把这延绵数百公里的边境线走了无数个来回。在我长大成人时,父亲恋恋不舍地脱下了军装。但在女儿眼里,他那“兵未当够”的壮志未酬,我看得一清二楚。

爷爷情洒边关,父亲留恋军营,作为家中的独女,我决定续写我们家的“戍边剧本”。高考结束后,我毅然选择了上军校、穿军装。

在五星红旗下成长的我穿上军装,在军旗下宣誓后的我回到边防。军校毕业时,作为女生,我却和很多男同学一样,在戍边申请书上按下了红指印。

那一抹红,是红旗的红,是红领巾的红,更是界碑上的那一抹红,都一样鲜艳如火。

带着印着那一抹红的戍边申请书,我接过了祖祖辈辈守边的旗帜,又回到了这个我成长的地方,成为新疆军区某边防团的一名女排长。

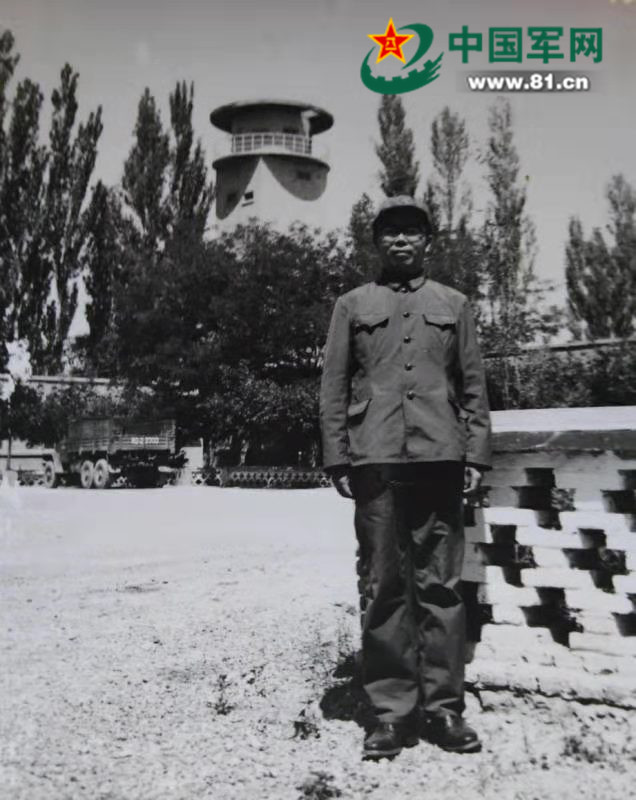

1983年爷爷在霍尔果斯边防连哨楼前。

爷爷从1964年到伊犁从军,从1964年到2019年……55年间,我们祖孙三代跨越岁月的长河,见证着边防的每一步变迁。

几十年间,边防部队的训练方法越来越科学,边防设施也在不断更新换代。

当我住进崭新的营房时,眼前浮现的,是爷爷当年住地窝子、睡戈壁滩的场景;当我和战友冲上热水澡时,脑海想起的,是父亲吃雪解渴、化冰为水的艰苦岁月;当我第一次带队乘直升机巡逻,从空中俯视整个边防线的全貌时,记忆里闪过的,是爷爷和父亲徒步边防线上留下的足迹。

祖孙三代穿越几十年,改变的是环境和条件,不变的却是祖国的壮丽河山。

在云端之上的时候,我看不到与我“同龄”的那个界碑了,但在我心中,界碑的印记早已深深印刻,永远都那么鲜红,正如我血脉中流淌着的鲜红血液,那是祖辈传承下来的红色基因,让我回到这段边防线上,成为万千守边军人中的一员。

漫漫边防线,爷爷和父亲都曾一步步丈量过。如今,我也行走在这千里边防线上,看着高高飘荡的红旗映着天边的红霞,望着壮美辽阔的伊犁河谷,胸中的热血滚滚激荡。红色,是生命的颜色,是祖国的颜色,也是我青春的颜色。