南疆,阵地上的美食

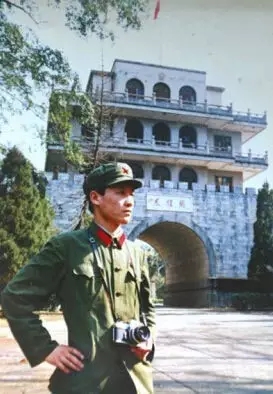

文 贾永 图 陈俨

炊事班长抡着长长的炒菜铲,从烟雾缭绕的行军锅中,猛地抄起一坨面条,右腿后撤一步,像扔手榴弹一样,使劲地往墙上一甩。见面条粘住久久不落,方才大喊了一嗓子:“面熟了,开饭!”

我也说不清炊事班长判断面条生熟的办法有无科学依据,反正自打在新兵连看到这一幕,我便本能地对面条有了一种反胃。每逢连队吃面条,我宁愿冒着违犯纪律的危险去偷摘老百姓的香蕉充饥,也决不正眼瞧一眼那锅里的面条——直到三年后,我在广州第一次见到了方便面。虽然是那种极其简陋的印花塑料袋包装的方便面,对于我们这些边境线上守山头的大兵来说,已然美食了。

记得我把二十袋方面带上阵地,就在跑去打开水的当儿,全排战士已经以风卷残云的利索劲将方便面吃了个精光。下哨回来的四川籍胡姓副班长望着还未来得及打扫的“战场”,仿佛明白了什么,捡起一个塑料袋,空的,又捡起一个,抖抖,空的。也许那气味儿确实诱惑了他,又一连捡起了五六个塑料袋,一边闻着一边抖,结果全都是空的。最后,四川胡连脸色也变了,鼓着腮帮子埋怨:“还战友战友亲如兄弟呢,有吃独食的战友加兄弟吗?”

我们当时刚涨了津贴,一年兵由每月七块升到了十块,两年兵十一块,三年兵十二块,排长工资六十二块五,前线部队每人每天的伙食费增长到了六角四分。不过,四角钱一包的方便面毕竟也算高消费,要命的是这东西刚刚时兴,而我们离最近的县城也有百里,想买也买不到。

一个姓龙的广东老兵探亲途中专程拐到正在兴建之中的深圳特区,带回两箱方便面,全连官兵在感动之余一致认为他家里绝对有海外关系。他也含含糊糊不说是也不说不是。副连长甚至鼓动我去为他写什么“不到海外继承遗产、乐在边关奉献青春”的报道稿。

直到一天深夜站岗无人时,老兵向我交了底,他家五服之内根本没有人出过国,那两箱方便面足足用去了他三个月的津贴,弄得这家伙那段时间一直追着我蹭烟,还不停地怪我:“都是你惹的,谁让你的兵说那东西好吃?不过本人总算也让全连都尝新鲜了,不像你们几个,就知道躲起来享受。”

我们守卫的山头方圆几十里零星地住着几十户人家,山路崎岖又不通电,除了极小的一块地方外,三面都是雷区,种不了菜也贮存不了新鲜肉菜,主打菜基本上是榨菜、萝卜干、海带、罐头,外加土豆和萝卜之类。有个擅长美术的战士还创作了漫画登在了报上,标题好像叫做《连队菜谱》,画面上的内容是,“菜谱:午餐,萝卜白菜;晚餐,白菜萝卜”。连长气得把报纸甩在美术兵面前:“画个头啊,瞧你那点出息,就知道吃吃吃,咋不画画咱们人在边关胸装祖国的豪迈气概呢?”

那时候边境线上流传着一首诗,叫做“吃苦不要紧,只要主义真,吃亏我一个,幸福十亿人”。我们也确实像战地诗所说的那样,有种发自内心的崇高感。不过日子长了,总有那么几个兵忍受不了。胖胖的胡班副属于肉食动物,平日里最爱讲的就是“来个鸡肉烧茄子咋样,最好是鸡肉多点茄子少点甚至没有茄子那种”云云。

那个夏季接连暴雨,几个星期没闻到肉味儿,胡班副每天摇摇晃晃执勤归来,几次定定地望着拴在坑道口的军犬呈思索状。直到有一天,当着军犬引导员的面,冷不丁地冒出了他的幻想:“如果这家伙一不小心跑进雷区,轰,咱们是不是就能吃到狗肉火锅了?”引导员一听急了,松了牵狗绳,追着胡班副满坑道乱钻,恨不得让军犬撕碎了这厮。