【亲历】

◆从“终年伴雪山”到“阵地不变,人员轮换”

◆从“歇脚小屋”到“种菜后方”

◆从“雪域疗养院”到“多功能基地”

休整点,雪域雷达兵的“幸福驿站”

——深入西部战区空军雷达某旅4900米以上雷达站感受改革开放以来戍边生活变迁

■胡晓宇 石俊 郭超英

高原苦,高原险,坚守雪山卫空天。休整点由“歇脚小屋”延伸到“后方保障基地”,映照着以兵为本的“雪域之爱”。

甘巴拉,海拔5374米;色季拉,海拔5134米;达玛拉,海拔5030米……“拉”,藏语意为“山”。这是西部战区空军雷达某旅所属雷达站驻扎山峰和海拔高度。

某雷达站休整点官兵进行机上训练。

科学家证实,地球上高于海拔4500米的地区,属于人类无法生存的生命禁区。半个多世纪以来,一茬茬雷达兵用血肉之躯和钢铁意志,在这里托举雷达天线旋转,捍卫祖国神圣领空,先后有17名官兵为国捐躯。

“‘终年伴雪山’,曾是高原雷达兵的戍边常态。”记者采访时,这支部队数任主官感慨万千,自1985年后休整点相继建成,官兵才有了走下“雪山孤岛”换班调整的机会。

休整点有多重要?不就比阵地海拔低一两千米吗?

实现远程异地控制的甘巴拉休整点操纵员在山下担负战备值班任务。

浙江杭州兵,某雷达站四级军士长沈平平,坚守两个海拔4900米的雷达站14年,他细细感受过身体“抗议”:在阵地上,夜深人静时,能听到心脏高负荷下“砰砰”的跳动声。上山一段时间,指甲凹陷,出现横纹竖纹,下山调整后慢慢恢复光滑。

甘巴拉站上士张建,4年前在阵地突发高原肺水肿,紧急送下山抢救,与死神擦肩而过。在休整点调整3年后,他摸索出身体调整规律,去年9月再次登上阵地值班……

记者查阅资料发现,从海拔5000米下降到海拔3700米,氧气含量仅提升了2.1个百分点。然而,正是这2.1个百分点,挽救了无数官兵生命,守住了他们的健康底线。

休整点是官兵学习充电的“加油站”。

“以人为本,各级党委始终牵挂着边防将士!”旅长刘世国见证了休整点发展,从木板夹羊毛做保暖墙的木板房,到土坯房、砖房,再到集工作休闲为一体的新一代阳光房,“最初休整和种菜的功能,伴着改革开放不断升级,暖兵心、励斗志。”老边防感慨。

今年8月16日,上士,操纵员刘钊成从海拔5134米的阵地返回休整点。呼吸着氧气和花香,他把户外跑步器等十余种健身器材玩了个遍,顿感神清气爽……

阵地上高寒缺氧,不适宜剧烈运动。这些天,他参加了连队组织的篮球赛,每天中午喜欢到大棚里“蒸桑拿”,边给果蔬浇水边享受汗毛孔打开的畅快,“满血复活!”

休整点是官兵学习充电的“加油站”。

每周出现的一个场面他更喜欢,看着茄子、黄瓜等一样样果蔬和纯牛奶、鸡蛋等丰富的生活物资,被车运上阵地。

边境一线某雷达阵地与休整点落差1900余米。记者登上海拔4900米的阵地时,裹着棉大衣还透心凉。随阵地总值班、指导员晏源清攀向最高点,头痛、胸闷、恶心向疯狂袭来。乘车60余公里从阵地抵达休整点,不一会儿,所有不适奇迹般消退。这魔鬼般折磨人的高原反应啊!

这个站1987年建设的老休整点,与去年4月刚进驻的新休整点,都座落在县城。记者随站长邵亚松前往感受,对比间为巨变喝彩。

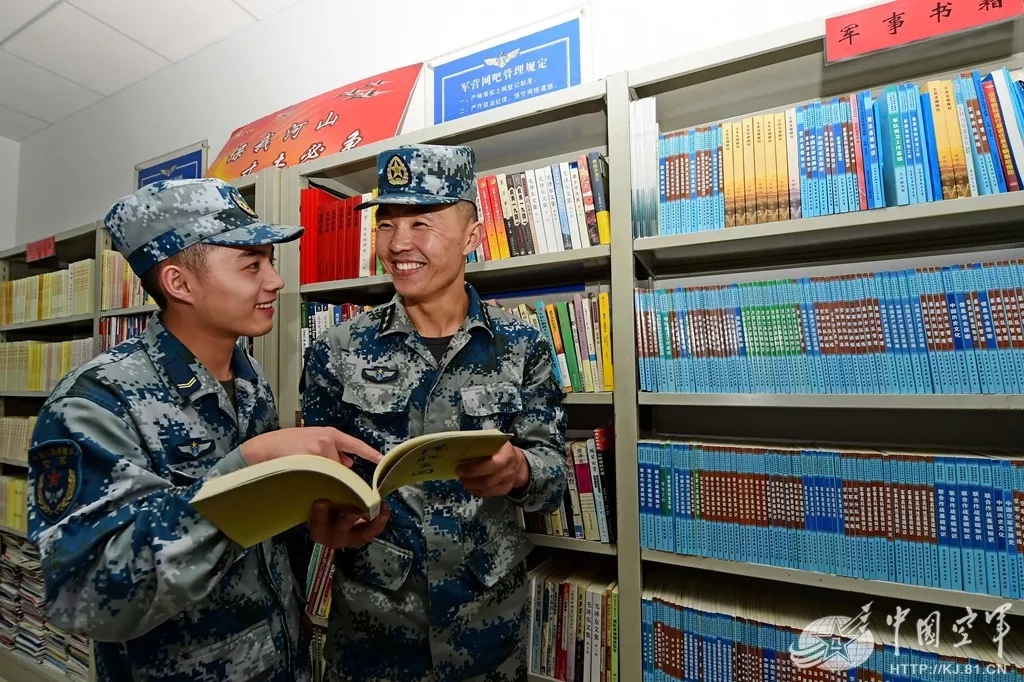

官兵交流学习专业难题。

“我经历了甘巴拉和这个站新老休整点的搬迁。”坚守甘巴拉10年的上士、 战勤分队长戴云松,去年3月作为业务尖子充实过来,对这里了如指掌:老休整点自来水重金属超标,喝了闹肚子,新休整点修了水塔,经检测水质超过矿泉水;老休整点设施老旧、场地狭窄,打篮球稍一使劲球就投出场了,新休整点宽敞现代,140多件新营具“安营扎寨”……“家属房以前只有4套,现在有20套!”戴老兵乐得露出了虎牙。

因环境和条件限制,高原官兵大都与妻子分居两地。休整点刚建起时,各雷达站开辟出三五间家属来队房,大家轮流团聚。边防雷达站营房专项综合治理展开时,原成空党委为拨出“鸳鸯房”建设专款,设计图纸时融入适合家庭生活的温馨细节。后来,一些休整点又逐渐扩建为“鸳鸯楼”。

官兵边整理图书边学习。

“家具电器炊具齐全,连宽带都接好了,想得真周到!”随戴云松步入2单元304房,他不满两岁的儿子羿泽正趴在客厅茶几上画画,妻子马茜在厨房边烧菜边开心赞叹。

种植蔬果,饲养畜禽,为阵地输送生活物资,搭建保障“生命线”;调养锻练身体,与妻儿悠然漫步,组成军营风景线……记者的心醉在一个个休整点。离开时得知,空军总医院派专家赴各休整点为官兵监测睡眠质量。

“改革开放为边疆带来日新月异的发展,为边关哨所带来翻天覆地的变化。”官兵心中明晰,可有一事没人料到:青藏铁路为雪域高原送来安康,也改变了藏北某雷达站的换班方式。

铸魂育人是值班休整期间的永恒主题。

休整点建成后,各站官兵都是坐汽车换班。岁月移转,路越修越好,车也从“大解放”卡车更换数代,换成勇士运兵车、皮卡车和旅行面包车“组合”,但恶劣天气和路况始终让换班危险四伏。

2009年隆冬,某雷达站站长崔占军押运换班物资上阵地。380余公里长路冰雪覆盖,车行至一个陡坡急弯处,突然失去控制,180度大“挪移”!幸亏司机把稳方向盘就势调整才没有翻车。

“乘火车换班,几个小时稳稳当当就到了。”大学生士兵龚星旭诗意地描述,列车上全程供氧、安稳舒适,“巨龙”在“天路”上飞驰,茫茫雪山从窗外划过,有一种人在旅途的享受……

“富氧”的休整点阳光棚内官兵尽情娱乐。

高原红,高原情,变化更知责任重。休整点从“文化广场”延伸到“精神家园”,凝聚起官兵至上的“雪域之魂”

“宝马、英特尔、波音等跨国公司扩大在华投资,说明中国经济前景向好……”新闻联播刚结束,记者走进甘巴拉休整点电视房,上等兵、操纵员黄曦伟点评的一条国家对外开放加速的新闻,引发官兵热议……

“如今,光纤网络通阵地,不出营房知天下事,但在阵地记忆力锐减,学习充电便在休整点进行。这应该是极端环境下的特殊探索吧?”站长刘伟笑着介绍:“除大课教育,每周开办两次夜校,组织党的创新理论学习、新闻点评和战士讲堂。”

“富氧”的休整点阳光棚内官兵健身热情高涨。

记者随刘伟步入明亮的学习室,投影仪、电视电话会议系统等设施一应俱全。随着军营信息化,不少大课都通过电视电话会议系统全旅统一组织,由各级领导和专家辅导授课……

“休整不是休闲,调整更要充电。”记者在一个个休整点感悟着官兵行动,有的设置“每月一课”,组织官兵涉猎高科技、信息化等知识;有的站要求干部“每月一文”,围绕热点课题深钻细研……每个人都箭在弦上。

相比前些年阅览室灯火通明、官兵如饥似渴看书读报的情景,记者感觉学习形式和内涵更加丰富。在某休整点政工网网吧,官兵忙着下载学习资料和视频。在另一休整点,上等兵、油机员余攀端坐在阳光棚,专注地从手机上摘抄《腾讯管理模式》,“退伍前抓紧时间储备知识,准备回家乡创业。”他踌躇满志。

强身健体,为上阵地值班做准备。

遇到中士、油机员武文时,他正全神贯注钻研摄影技术。今年8月,上级机关为各雷达站配发了一万多元的摄影设备,他没事便细细摆弄,脸上泛着自信的光泽,“能练一门技术,还能为战友留下军旅纪念。”

“在戍边岁月里,阵地是官兵用青春生命坚守的战位,休整点是他们铸魂追梦的精神家园。”雷达某旅政委李林目光炽热,近3年来,全旅29名战士考上军校,14名官兵通过自学考试取得大专以上文凭。

“娱乐方式的变化,和改革发展同样迅速。”旅技术保障队工程师庄臻,曾在4个雷达站坚守过。2003年军校毕业分到海拔5030米某雷达站时,休整点的电视接受天线是一个直径两米的“锅盖”,下雪天,得每隔半个小时去扫掉天线上的雪,屏幕上的“雪花”才能减少。如今,手机4G信号开通,视频信息能实时观看。

官兵在塑胶篮球场上激烈拼搏。

同样2003年进藏的雷达技师、四级军士长李海洋,记得当时机关下连慰问一场电影,大家能谈论一年。后来,上级下发了卫星接收器,总算能延迟搜索电影观看。如今,各站拥都配备了高清投影仪等放映设备,还能随时通过网络点播电影。不久前,电影《我不是药神》在全国各大影院火热上映,他所在雷达站没多久就搜索资源组织官兵观看。

“西藏和世界无距离,边关和内地无距离。”踏访一个个休整点,变化令记者激动,70英寸大屏彩电“占领”连队,健身室、网络室、卡拉OK室课余时间人气“爆棚”……

“哒哒哒……”在某新建休整点四层综合楼,记者听到清脆的模拟枪声,寻声走进微机室,只见数十台电脑整齐排列,10多名战士正用政工网联成局域网,展开对战游戏的角逐。年轻前卫的官兵们兴致盎然,“是精神放松,也是心理调试。”

“富氧”的休整点阳光棚内官兵休闲娱乐。

高原美,高原蓝,只因明亮的“千里眼”。休整点从“训练场”延伸到“实战场”,铸就了实战为先的“雪域之勇”

清晨,当青藏高原凛冽的风拉开沉睡的夜幕。雪线之上一座座雷达阵地上,“千里眼”早已刺破晨雾,警惕巡视祖国广袤空疆。山下一座座休整点,也展开火热的砺兵图……

这是记者在相距500余公里的两个休整点看到的镜头:

一日上午,某雷达站上士、操纵录取班长董国良,带领操纵专业官兵,运用模拟训练系统展开复杂空情保障训练。指挥专业的官兵,则运用仿真训练系统,进行武器全功能使用训练……墙上标语如战斗号角:“天下虽安,忘战必危,牢记使命,心系打赢。”

新建的家属来队房是探亲来队官兵的“安乐窝”。

“方位XXX,距离XXX,高度XXX,X批X架次……”两天后的下午,某边境雷达站,5台电脑通过站系统联通局域网,赋予实战背景的空情保障演练打响!操纵员、报务员、指令标记员一字排开,发现、录取、辨别、上传空情……“一套班子”战斗演练在浓郁战味中进行。“依靠网络和训练软件,变各专业各自训练为联合训练,疑难问题当场解决。”站长邵亚松介绍。

雪域天蓝,离不开“空军蓝”。在氧气都吃不饱的阵地上,官兵挑战生命极限护卫领空,没有条件展开集中训练,休整点便担负起““强训基地”的使命。

旅技术保障队工程师庄臻体会深刻。2004年5月,他在海拔5134米某雷达站当技师。为精通兵器,在阵地值班时加班加点研学,可是脑子反应慢,知识点记不住。换班下山后,一个月内,便把电路、信号流程摸得一清二楚,还总结出故障排除方法和流程,以备再上阵地紧急应对。

甘巴拉油机员、四级军士长史青青一家四口在临时“鸳鸯楼”前的休闲区玩耍。

深圳某大学入伍的直招士官、某站操纵员劳家俊摸索出经验。阵地24小时值班,在雷达方舱一守就是一天,他便把保障难题带回休整点钻研,上阵地再运用到空情处置中……

“坚持战斗力为本的求实作风,在阵地上全力以赴担负战备值班,在休整点展开理论学习、机上模拟训练和合成演练,弥补阵地上的训练空白,全面锻炼官兵的战斗技能。”副旅长文影坚守3个海拔4900米以上的雷达站15年,对高原雷达兵训练模式的摸索再熟悉不过了。

过去,操纵员训练时每人拿一个标注着方位距离的自制纸板口报。2000年以后上级为各站配备安装了机上模拟训练系统,不同专业官兵利用有限的几台电脑轮流上机,设置复杂空情进行针对性训练。十几年间,系统根据实战需要数次升级版本,各站配备的电脑翻了数十倍,最多的站有57台。

太阳能设施为官兵洗澡、取暖提供了便利。

“装备更新换代,预警探测能力、空情保障质量跃升。休整点的训练条件和方式也‘水涨船高’。”文影见证着跨越式变化。

今年4月一个微风吹拂的晚上,某休整点教室内座无虚席,一场雷达伪装防护知识讲座正在进行。空军预警学院教授认真传授,官兵有的专注听讲,有的快速记录,一张张年轻的脸上浮现着对实战知识的渴望。

数百公里外,某站雷达技师何义平的《雷达技战术性能和操作使用方法》也开讲了!如何挖掘武器全功能?他结合自己的学习探索,制作成多媒体课件传授给官兵……

空军总医院睡眠中心技师到休整点为官兵进行睡眠质量监测。

“休整点更是历练场。”记者在某休整点电子显示牌上看到,理论学习、机上训练、新条令考试、《新大纲》练习……计划科目一目了然,战斗气息扑面而来。

甘巴拉雷达站自2012年实现远程异地控制的值勤模式,实现少人值守。休整点作为主控端,兼具值班和训练双重功能。

记者在主控端指挥室看到,排长霍俊龙正带领两名官兵核实上报空情。踏入雷达方舱,操纵员杨虎鹏与3名操纵员紧盯显示屏,严密监控密密麻麻的飞行目标……训练室里,模拟训练激战正酣。

官兵维护供氧设备,氧气接到了官兵床头。

“阵地值班人数减少,休整点任务更重了。”霍俊龙随部队走下高原参加过空军“红剑”演习,对战斗力提升有更紧迫的感悟。

伴着改革开放和祖国发展,远程异地控制雷达越来越多,有更多阵地值班人数减少,更多休整点取代阵地值班,一代代高原雷达兵的强军梦还会远吗?

“电眼锁长空,雪域铸军魂。”透过一座座休整点的变化,记者在这支近年来3次荣获军事训练一级单位的部队看到,新一代高原雷达兵已打响向强军新高峰冲锋的新战役……

新型的阳光晾衣场里,官兵们再也不怕高原的雷雨和风沙。

饮水机是官兵宿舍中的标配。上等兵陈攀正在接纯净水。

兵们自己在休整点种植的红叶李结得像葡萄串。

官兵们在休整点采摘自己种植的水果。

某雷达站官兵在休整点出早操。

解放军报记者部·解放军新闻传播中心融媒体出品